その理由は

コロナ禍で

出かけるのを控えていた人たちが

再び登山を始めたものの

体力や技術が落ちているから……

などと言われてましたね。

私は50才を過ぎてから登山を始め

最初の頃は『登山は事故や怪我をする恐いものだから気をつけなくちゃ』

と思ってました。

数年たつと

『楽しい!もっと高い所に行きたい!もっと険しい所に行きたい!』

になってて

でも、更に5~6年たって

自分達が登山している際に

事故や怪我した方を見たりで……

体力の衰えてきた自分がトラブル起こしたら、みんなに迷惑がかかるな……と、グループ卒業

残りの人生は高尾山とかをゆるゆる登るつもりでいました。

でもね、低山こそ気をつけなくてはいけない部分もあるようです。

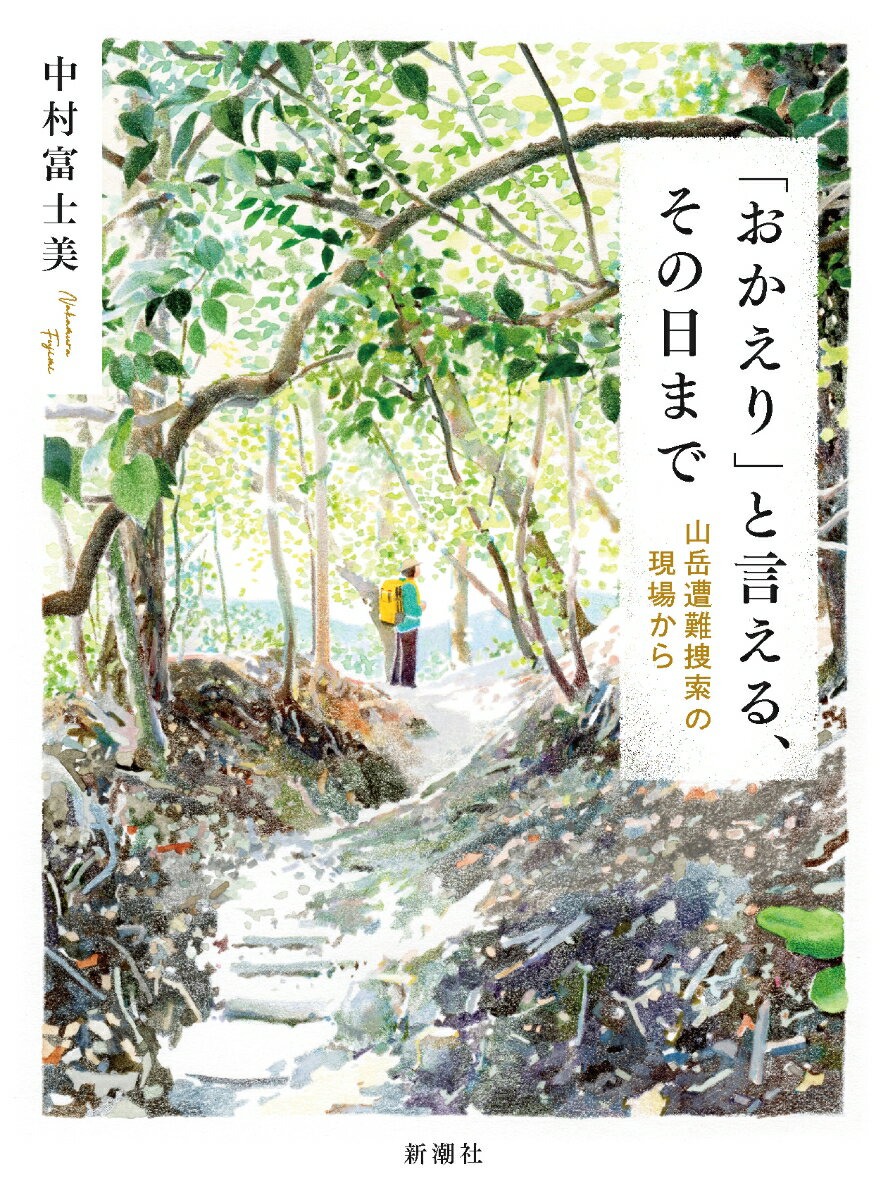

「おかえり」と言える、その日まで

山岳遭難捜索の現場から

「どうして、こんな身近な里山で大けがをするのだろう?」

登山スポットの近くの病院の救命救急センターで働く著者は、不思議に思っていた。

エベレストやマッターホルンで命を落とすニュースは見るけど

小学生が遠足で登るような山でなぜ?

著者は、山岳救助の現場に参加し

本格的に登山をする人たちには気づかない

初心者ハイカーの著者だからこそ気がつく

道迷いや迷ったときの進み方を考え

遭難者の発見をしていくようになる

著者 中村富士美さんが

遭難した家族に寄り添い、性格や行動パターンを想像して捜索していく推理はとても素晴らしいもので

そこに愛すら感じます。

自然の中を歩くのは大好きなので

まだまだ歩き続けたい。

でも、改めて

もしもの時に家族が困らないように

自分の行動予定を書いてから出かけよう。

山で迷ったら下に行かず上に行こう

(自分にできるか疑問だけど……)

と決めて本を閉じました。