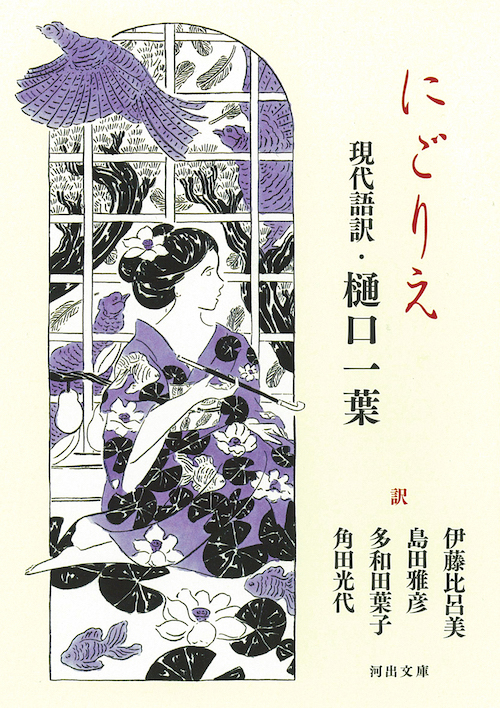

4.樋口一葉を現代語で読むということ

ノーベル文学賞発表されましたね。村上さんでも多和田さんでもなかった。

受賞者ヨン・フォッセ氏は、10月2日の読売新聞(WEB版)の受賞予想者の中に入っていた人。その中には当然、村上春樹と多和田葉子も入っていたから、ご両人が来年以降に受賞しても何の不思議もない。

まあ、私は多和田さんが受賞しようがしまいが、彼女の大ファンであり続ける。

***** ***** *****

「たけくらべ」の有名な、余りに有名な書き出し。

「廻れば大門(おおもん)の見返り柳いと長けれど、お歯ぐろ溝(どぶ)に・・・」

(括弧書きは筆者)

「大門」も「お歯黒溝」も時代小説には度々出てくる。

佐伯泰英作品にも。佐伯さんにとって吉原は重要な舞台だ。「吉原裏同心」という作品もある。

樋口一葉は吉原を女性の立場から書いた。あの時代に。めちゃくちゃ凄いことだ。

なぜ吉原を、女性として、こんなに冷静に観られたのか。

文章も素晴らしい。「現代語」翻訳者の作家の皆さんが、一葉のリズムを守って、彼女の指揮棒に従って、流れるような文章を書いてくれている。

思わず声に出して読んでみたくなるではないか。

「ちょっと木村さん、信さん、寄ってってよ、寄ってってっていってんだから、寄ってってくれたっていいじゃないの」

(「にごりえ」伊藤比呂美訳より)

「今年もきょうは十二月十五日――世間では年がおしつまって大通りを行き交う人も忙しそうだ(中略)ここでは煤払いに使う笹の葉が座敷にこぼれ、冷めし草履があちこちの廊下に散らばる――雑巾がけをする者――畳をたたく者――」

(「われから」島田雅彦訳より)

「大藤村では光源氏で、故郷に帰るとなったら、機場の女たちが白粉(おしろい)べったり塗り始めるだろうというのがここでの評判で、」

(「ゆく雲」多和田葉子訳より。括弧書きは筆者)

訳が素晴らしいのはもちろんなのだが、その素晴らしさを生み出したのは間違いなく、樋口一葉の余りに美しい文章である。

詩だ。五千円札になって当然。天才だよ。

***** ***** *****

ところで、出ましたね、「機場(はたば)」が(※1)。多和田さん翻訳の「ゆく雲」に。この時代、機場は女性達の職場だったのだ。

この文は、ある田舎の「御曹司」が「東京留学」から帰ってくるときに、それを迎える地元の女性たちがするであろう行動を世間が噂しているところを描いているもの。

前回、私が指摘した女性側の「性的行動」を、すでにあの時代に樋口一葉が指摘していたことがわかる。

この河出文庫「にごりえ」の後書きは翻訳者全員が執筆しているのだが、その中の多和田さんの文章が一葉の文体を真似ているのがおかしい。

***** ***** *****

改めて一葉を読んでみて(現代語訳だが)、彼女が見事に日本の社会を喝破していることがわかった。家制度に縛られ、凝り固まった家族感に縛られて生きている日本人の姿。

一葉が描いたのは吉原だという印象が強かったので(「たけくらべ」と「にごりえ」(※2)しか読んでいなかったためと思われる。そして、わたしは温泉町の生まれ育ちで、そこはある意味「昭和の吉原」だったから)、家制度からこぼれ落ちた女性たちにフォーカスして描いているように思っていたが、今回、頑なに制度を守ろうとする男たちの姿も見事に描いていることを痛感した。

「機場」が出てきたことといい、昭和(私の子供の頃)と明治は近い。

では、令和(今)は明治から悠かに遠ざかっているか?

「にごりえ」のような犯罪は、今でも度々起きているではないか。我々は明治からまったく離れていないのではないか。

ということは、江戸時代とも。

***** ***** *****

時代小説に戻ってきた。

上記の一葉からの引用で十二月十五日の大掃除を出したのは、この日の大掃除が江戸時代の江戸の習慣だったことが時代小説に描かれているからだ。つまり、一葉が描いたこの家は、昔からの習慣を頑なに守っている家ということになる。

家、ね・・・

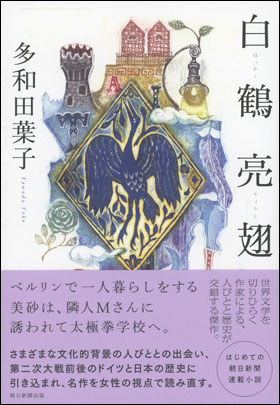

佐伯の「居眠り磐音」と多和田の「白鶴亮翅」の登場人物を比較してみようか。

◆九州の外様大名の藩士。江戸の剣術道場で頭角を表わし、若く、強い。今は浪人で、江戸・深川の長屋で暮らす

◆日本からドイツに、留学を機に移ってきた女性。語学力を武器にベルリンで一人で暮らす

●深川生まれの若く美しい女性。日本橋の大店に奉公し、そこで実力をつけ、頭角を現わす

●生粋のドイツ人の中年女性。教養あり。ベルリンの歯科医

▲深川で大繁盛の鰻屋を営む男。生まれも育ちもこの地。妻はあるが子はない

▲ベルリン郊外の森の中で菓子店をやっている女性。今は、なのか、今も、なのか、一人。店は子供たちに大人気

■先祖はどこかの西日本の藩士らしいが、流れて江戸の長屋暮らしの浪人。妻と子供4人を抱えて貧しい暮らし

■南米からの移民がドイツで結婚。それが二組。そして生まれた子供どうしが今、ベルリンで交際中

▼東プロイセンからバイエルンに「帰ってきた」ドイツ人。今はベルリンに一人で暮らす初老の男。

・・・この人だけ、時代小説側に類型が求められない。宝田明さんか小澤征爾先生にご登場願うしかない。

何か違いがありますかね?

佐伯の描いた江戸時代の人物は、背景こそ江戸時代だが、見事に現代の人物なのである。それは、作者本人も公式サイト等で語っている。

***** ***** *****

これもWEB版だが、朝日新聞が10月3日に、昨年度の不登校といじめが過去最高になったとの記事を載せていた。なぜか他紙には同様の記事が見られないので、都合の悪いデータを公表するのに困った文部科学省が朝日新聞を使った、つまりリークしたようなのだが、一体何をやってんねん、お前らは(文部科学省も朝日も)、いう感じだ。

と同時に、「家制度」を初めとする制度や因襲や習慣から離れたはずの我々が、未だにそれらに囚われているばかりか、子供たちの世代にそれらを再生産して、強化して引き継いでいるような状況に、失望と無力感を覚えざるを得ない。

わたしたちの世代は、革命を起こそうとした前の世代とは違って、ソフトに、シカトするかたちで、緩やかに、過去の制度や因襲や習慣から離れてきた。そう思っていた。だが、それは成っていなかった。

わたしたち、そしてわたしは、今まで何をやってきたのだろう・・・

***** ***** *****

河出文庫の「にごりえ」の後書きに、一葉の葬儀に森鴎外が出席した事実が紹介されている。軍人である鴎外は馬に乗ったまま、馬上で敬礼してその場を去ったという。

これは有名な話。とうの昔からわたしは知っている。

そうだ、鴎外の「渋江抽斎」も読みかけだった・・・

そうだ、世界的に有名な男女問題の小説と言えばトルストイの「アンナ・カレーニナ」。これも途中までしか読んでいない・・・

読むべき本がどんどん増えてゆく・・・

※1:拙ブログ9月18日アップ分

https://ameblo.jp/ahdsi/entry-12820979547.html

※2:「にごりえ」の舞台自体は吉原ではない。

本項はこれで終わり。次の土曜日にはオペラを観に行くから、次はその感想でも書きます。