斎藤さんの「人新世の「資本論」」を読んで頭が混乱した私は、続けて松尾さんの「左翼の逆襲」を読み進めると同時に、かつて読んだ「経済学書」を読み直すことにした。

それは2冊。何と、3冊の「経済学書」をほぼ同時に読み進めるという「暴挙」に出たのである。

おかげで、まだまとまっていない。何とか少しずつ進めていくしかない。本日はその途中経過である。

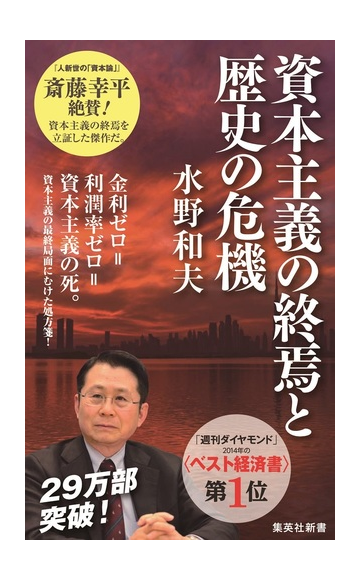

読み直すことにした理由の一つは、かつて読んで印象に残っている同じ集英社新書の一冊を、斎藤さんが巻末に「註」として上げていたからであった。それは、水野和夫さんの「資本主義の終焉と歴史の危機」(集英社新書:2014年刊)である。

この書は今でも書店の新書の棚にある。私は2015年に読んでいるはずだ。

もう一冊は、「経済学」などにはまったく縁のなかった私が経済学や貨幣論に興味を持つきっかけになった大家・岩井克人さんの「資本主義から市民主義へ」。

どちらも、私が関心を持っている歴史学の方からアプローチしていることが共通点だが、岩井さんが出てくると話は経済だけで済まなくなるので後回しにして、今日は水野さんの著書について。

それも本筋とはちょっと関係のないことを。実は、読み返してみて一つ思い出したことがあるので記しておく。

この書の第4章は欧州について触れているのだが、そこに東西ドイツ統合のときのことが少し書いてある。

統一前の西ドイツ(ドイツ連邦共和国)と東ドイツ(ドイツ民主共和国)は、レートは当然違うが名前の同じ「マルク」という通貨を使っていた。経済格差のある両国の統一に際して、この通貨統合をどのように行うかが問題となった。

読んでいて思い出したのだが、当時驚いたものだ。

なんと、2つのマルクを等価値で統合したのである。

言うまでもなく、経済的には圧倒的に西が優位だった。それなのに同等ということは、西がかなりの「損失」を被るということだ。だが、当時の西ドイツ政府及びそれが移行した統一ドイツ政府はそれを実行したのであった。

統合後の紆余曲折について私が知っていることは多くないので、ここではこの統合に関する論評はしない。ただ、ここで私が言いたいのは、この「通貨統合」の経験がドイツに、「弱い」通貨を統合してもマルクは平気だ、ということを知らしめ、それがユーロによるEU通貨統合につながったのではないかという推測だ。

単なる素人の推測に過ぎない。だが、東西ドイツの統合を推進したコール首相の「弟子」がメルケル現首相で、しかもこの方は旧東の出身。理論よりも実感で何かを覚えたのではなかろうか。

もちろん、元物理学者のメルケルさんのことだから、論理的に理解した上ですべてを実行したに違いないのだが。

何年か前の本を読み返してみるのもたまには刺激的だなあ、と思った。

私の経済学への挑戦はまだまだ続きます・・・