自伝で知るミシェル・ルグランの〝巨人〟ぶり

読んでいる最中、ずっとミシェル・ルグランその人の音楽に浸っているような気分だった。時には小気味よいリズムに身をゆだねるかのように、また時には美しくやるせないメロディーに心奪われるかのように……。

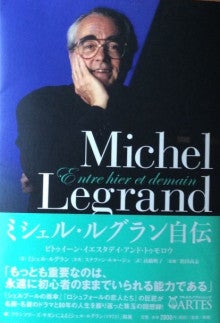

『ミシェル・ルグラン自伝/ビトゥイーン・イエスタデイ・アンド・トゥモロウ』(ステファン・ルルージュ共著、高橋明子訳、濱田高志監修、アルテスパブリッシング刊)は、個人史としても時代史としても、興味深いエピソードと明晰な洞察にあふれ、今後、20~21世紀の音楽界を語る時、欠かせない一冊となること間違いない。

ルグランはあり余る才能の持ち主で、作曲、編曲、指揮、ピアノ、歌(これだけはちょっと迷惑だけれど)と一人何役もこなして来た。しかも、活動範囲がシャンソン、ジャズ、ムード・ミュージック、映画音楽、ミュージカル、クラシックとなんでも来いだ。そのせいか、人間も仕事ぶりもその全容が多分につかみにくかった。けれど本書のお陰でその全体像がかなり鮮明になったのではなかろうか。

この自伝を読み終えて、今、私が思い浮べるルグラン像は、あらゆる音楽ジャンルの境界線を軽々と乗り越えた、とんでもない〝巨人〟というひとことに尽きる。ライバルさえ思いつかない。

10代半ばからコンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)で、鬼のようなナディア・ブーランジェ教授にピアノ音楽の基礎を徹底的に叩き込まれた。いかに天才だったとしても、この基礎勉強なくしてその絢爛たる才能は花開かなかったろう。

一方、彼は教授の大嫌いだったジャズにも熱中する。この反骨精神が後年のアルバム『ルグラン・ジャズ』(ユニバーサルミュージック)に繋がることになる。編曲・指揮ルグランのもとマイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスら精鋭たちが結集した。

本書のハイライトは、『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』の章である。監督ジャック・ドゥミとの一心同体の共作ぶりが、当時の熱気そのままに熱く記されている。

ドゥミが言う。「台詞と歌の間の移行がぼくたちを縛っている」。ミシェルが即座に答える。「全部を歌でやってみよう。全篇、歌が台詞に取って代わった長篇映画はこれまでに作られたことがない」

映画史を塗り替えた一瞬である。

フィリップスのジャック・カネッティ、CBSのゴダード・リバーソンら往年のレコード界の大立て者の登場するくだりも、郷愁をそそられる。

3年かけてこの大著を翻訳した高橋明子さんは、RVCなどで活躍した洋楽ウーマンである。お元気でなによりです。