豊中?川西?の駅から少し離れた場所にあると「音にきく」、大島紬美術館へ伺うチャンスが遂に来ました。

※北摂の地理が今ひとつ分かっていないので、お赦しください。

正しくは大阪府池田市です。

きものしるべの会で、企画してくださったのです。

ゆかりさまと御一緒に参加させていただきます。

駅からタクシー乗り合わせて、と伺っておりましたので、早めに行ってスタバでコーヒー飲むつもりでおりました。

それなのに、なんということでしょうか。

自宅に携帯を忘れて、取りに戻りました。

ああ、もう、まにあわない…

タクシー呼んで、全ての乗り換え時に階段前に着くように移動しながら。

予定の一本後の電車で、何とか最寄り駅まで着きました。

駆け足で改札抜けると、ロータリーに複数のお着物の方の姿。

どうやらタクシー組の最後のグループはまだいらしたようです。

ありがたい。無事合流できました。

これだけずらりと並ぶと、壮観ですね✨

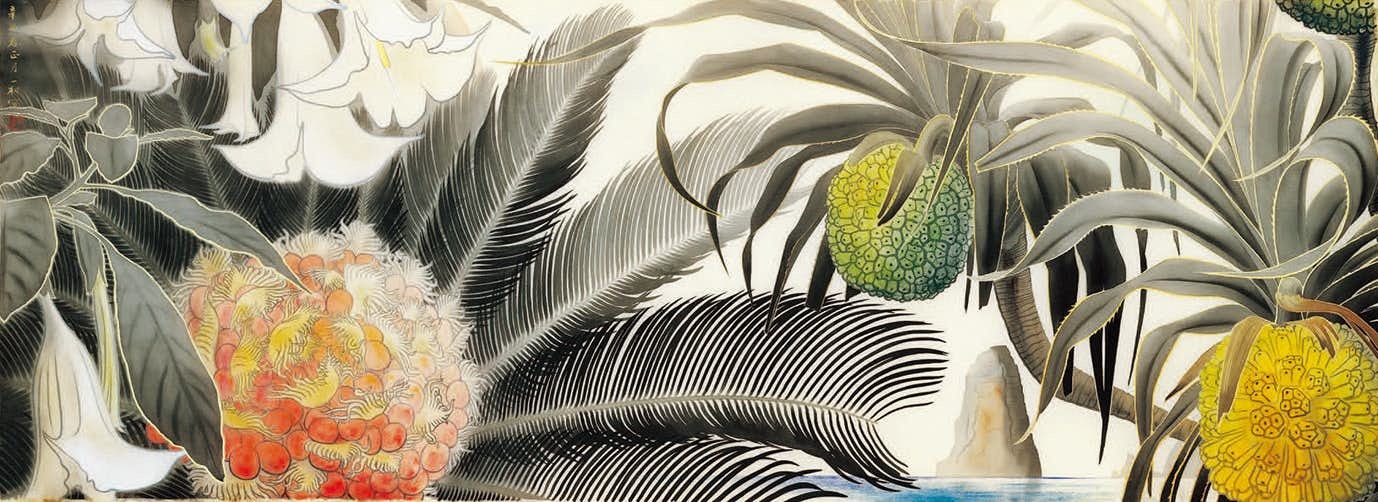

早速大島紬美術館さんのご説明と、田中一村の紹介。

それから大島紬について。

何度説明を聞いても、本読んでもいまいちピンと来なかった締機。

実演しながら説明いただいて、帰る前に再度質問しまくって、やっとやっっと理解できました。

絹糸を六〜八本でまとめて。

まとめた本数分の反物を織ることができるとか。

これを元に締機で織っていくそうです。

経糸は綿。

設計図の番号通りにきっちり織ってゆきます。

番号順にズラッと繋がった緯糸の「かすりむしろ」

200枚ですって。

これを染めて。

↑こうなるわけですね!

筵の経糸(綿)でガッチリ締めているので、染料が入らない。

今回は白く残ってるのが良く分かります。

結城は括りますよね。

大島は締機で織って防染するのですね!

そして解いて。

これ、経糸緯糸両方やって、やっと準備完了。

目眩く、数学の世界ですわ。

クラクラします。

「大島紬は二度織る」の意味が、やっと理解できました。

この後は、大島紬の反物や帯を見せていただきました。

撮影ご遠慮願います、とのことで画像はありませんが、素晴らしいものでした。

15マルキの大島、初めて触りました。

この秋、東京都美術館で田中一村の展覧会があるそう。

一村のモチーフを大島紬で表現した反物も見せていただきました。

美しい!

その後、ランチタイム。

遥かに梅田のビル群まで見晴かす眺望。

奄美から空輸された鶏飯が、とても美味しく、南国の味わいも楽しみにいただきました。

上から

鶏ささみ、パイナップル

右 茄子味噌、いんげん、柚子胡椒

左 ローゼル、島人参チップス、パパイヤ

上の鶏ササミをご飯に乗せて、上からスープをかけていただきます。

あっさり、かつ滋味あふれるスープが何とも優しいお味。

パイナップル以外を乗せると、味変が楽しめます。

これだけで、泡盛2、3杯いけちゃいそうです😁

食後再度機にへばり付く私達。

ここ見て見て。

ここ見て見て。糸なんです。

この方が融通が効いて、かすり合わせをし易いとか。

細い生糸を合わせる緻密な作業、手仕事の粋ですね。

経糸だけでも模様がハッキリ分かります。

素敵な龍郷柄。

下に見えるのは、地糸。

無地の糸です。

一元の絣がタテ・ヨコにビシリと合っています!

やっぱり、大島紬好きですわ。

持ちすぎ、ということで新規のお迎えは自らに固く禁じていますが、うーん。

大人数での訪問にもかかわらず、笑顔で迎えていただいた大島美術館の皆様、ありがとうございました。

奄美大島の施設ホテルティダムーンにも、ぜひお邪魔したいです!

今回も参加者の私達のお世話で大忙しのトップブロガー、Jガールさまにお願いして一緒に撮っていただきました。

さすがの着こなしです。

芝蘭堂の横河オーナー、江崎先生、おほねおりいただきまして感謝いたします。

そしてご一緒させていただいた皆様、ありがとうございました。

と、ここで綺麗に終われば良かったのですが。

日傘を美術館に忘れたポン助は、江崎先生に駅までお持ちいただく大失態をしでかしたのでした。

最後までお世話おかけして、申し訳ありませんでした。

(20240604)