今日、高校の同窓会に参加したのですが、30年振りに合う友人もいて、楽しかったです。歳は取っても、昔のことは何故か覚えていて、顔を見ると当時のことがすぐに思い出せました。特に中身のない会話が多かったですが、凄く楽しかったのですが、同窓会って皆さん行かれてますか?少し調べてみました。

同窓会の参加率

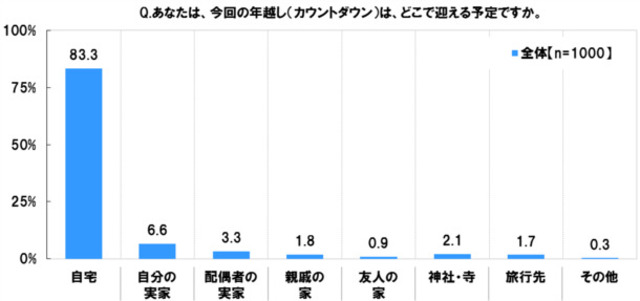

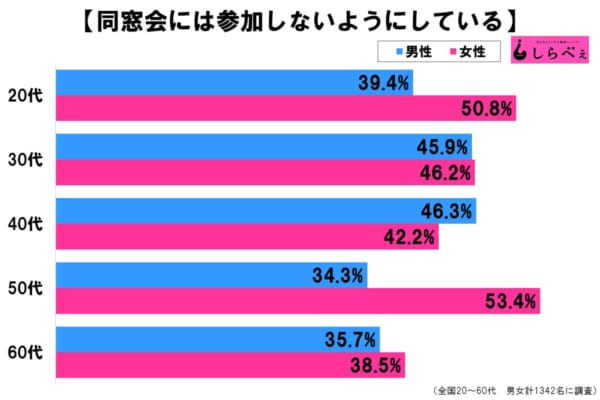

同窓会の参加率は年齢によって大きく変わることが分かりました。特に20代の頃は、参加率が高く、7~8割の人が参加していたというデータもあります。しかし、年齢が進むにつれて参加率は減少し、40代になると半分以下になることもあるそうです。例えば、30代では約45%の人が参加しないという結果が出ています。

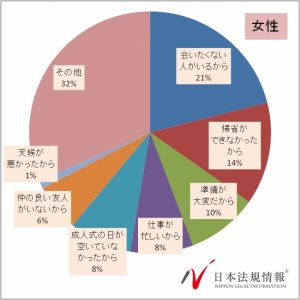

このグラフを見てみると、特に女性の参加率が低い傾向にあることが分かります。50代では、53.4%の女性が参加しないと答えています。年齢が上がるにつれて、家庭や仕事の事情が影響しているのかもしれません。

参加しない理由

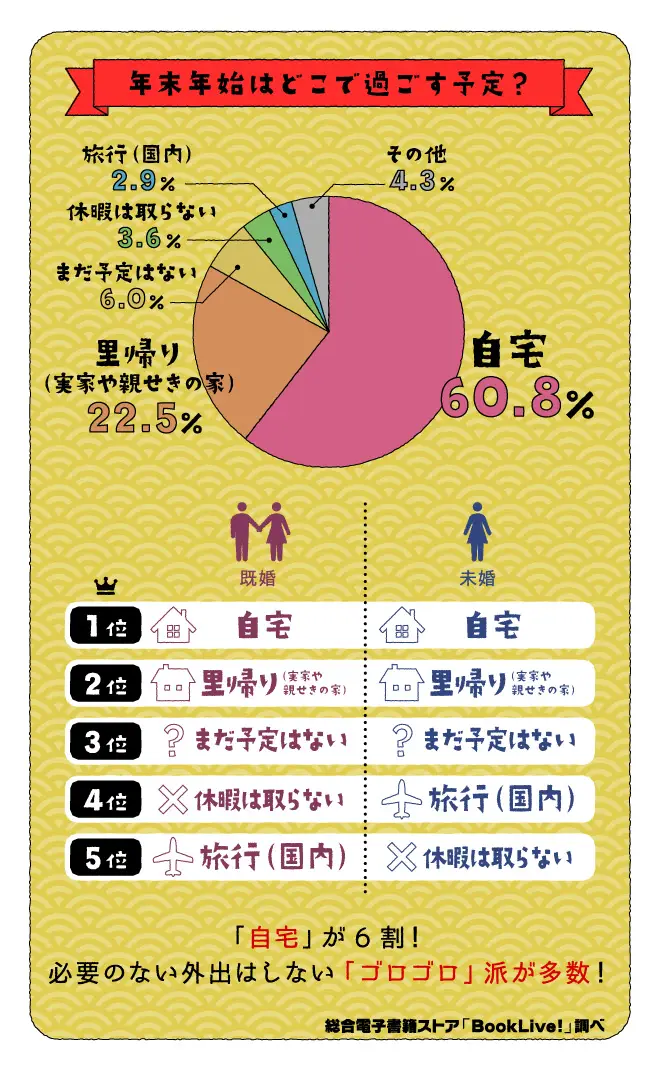

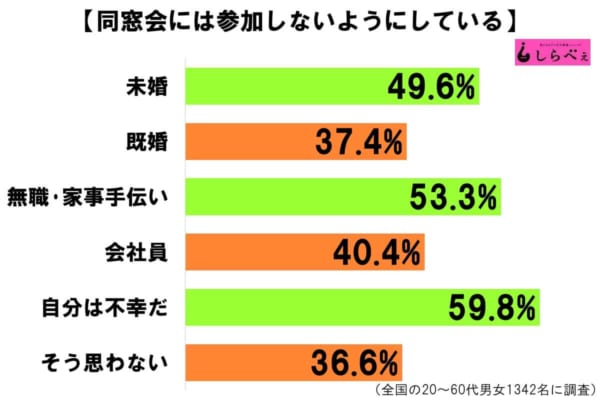

では、なぜ多くの人が同窓会に参加しないのでしょうか?調査によると、主な理由は「面倒くさい」「地元を離れている」「仕事が忙しい」などが挙げられます。

特に「気分が乗らない」という理由が59.8%と高い数字を示しています。

また、女性の参加しない理由としては、「会いたくない人がいるから」という意見が21%を占めており、これも大きな要因の一つです。

参加することに対する心理的なハードルが高いのかもしれません。

参加する理由

一方で、同窓会に参加する理由も多くあります。例えば、「昔の友人に会いたい」という気持ちが強い人が多いです。実際に、調査によると「友人に会いたい」という理由が最も多く、26人がこの理由を挙げています。

また、同窓会は卒業からの節目としての意味も持っています。特に教師が退職したり、卒業記念日が近づくと、参加したいという気持ちが高まるようです。こうした理由から、同窓会はただの集まりではなく、思い出を共有する大切な場でもあります。

思い出の共有

同窓会では、昔の思い出を語り合うことができるのが魅力の一つです。私も友人たちと当時の出来事を振り返りながら、笑い合いました。特に、あの頃の恋愛話や、学校生活の楽しいエピソードは、今でも色あせることがありません。

また、同窓会では新しい出会いもあります。昔の友人だけでなく、他のクラスの人とも交流できる機会があるため、意外なつながりが生まれることもあります。これがまた、同窓会の楽しさの一部です。

まとめ

同窓会は、参加するかどうか迷うこともありますが、参加することで得られるものは大きいです。昔の友人と再会し、思い出を共有することで、心が温かくなります。これからも、同窓会には積極的に参加していきたいと思います。

皆さんも、同窓会に参加する機会があれば、ぜひ楽しんでみてくださいね!

良ければ、クリックをお願いします。