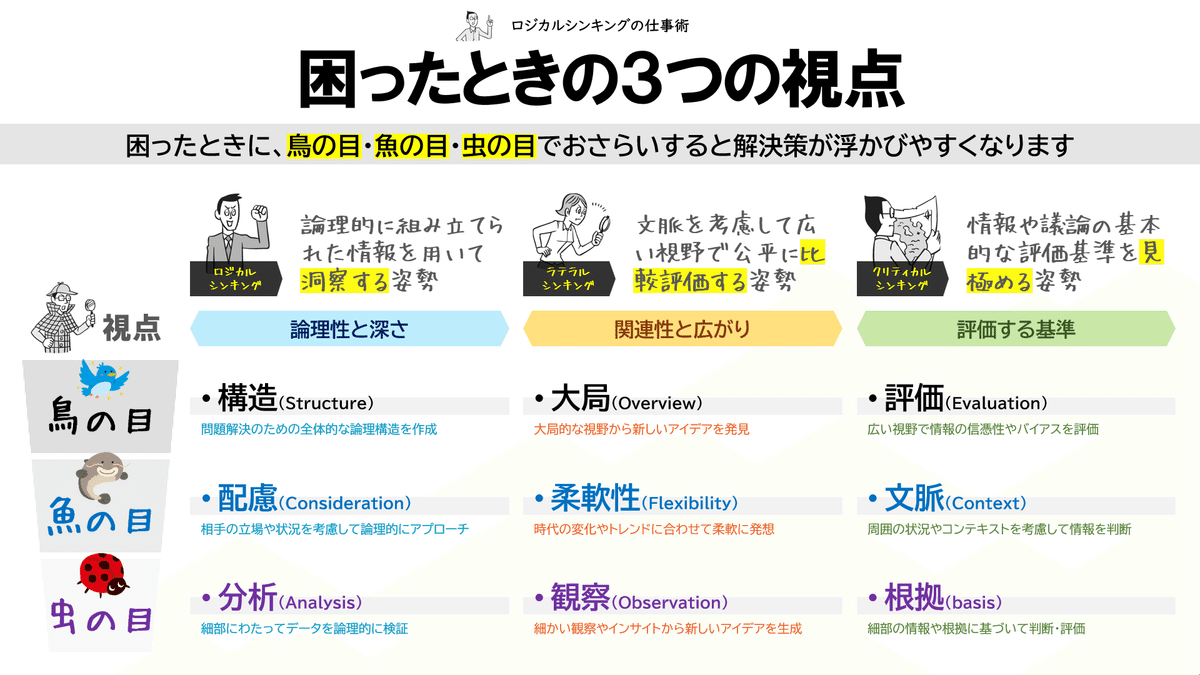

ビジネス系セミナーでよく耳にする「鳥の目・魚の目・虫の目」という言葉。いったいどんな意味があるのでしょうか?これを聞いたことがある方も多いと思いますが、実際にどのように活かすかはあまり知られていないのではないでしょうか。と言うことで、少し調べてみました。

鳥の目(Bird's Eye)

まずは「鳥の目」について考えます。この視点は、文字通り俯瞰的な視野を持つことを意味しています。ビジネスの全体像をつかむためには、まず大局的に物事を見ることが必要です。戦略を立てる際には、会社のビジョンやミッションを意識し、全体の流れを見極めることが重要です。

例えば、新規事業を立ち上げる際には、まずその事業がどのような位置付けにあるのか、競合他社との関係性はどうか、そして市場のトレンドは何かといったことをしっかりと把握する必要があります。このように鳥の目で見ることで、目先の利益だけでなく、長期的な成長戦略を考える助けになります。

魚の目(Fish Eye)

次に、「魚の目」です。この視点は、環境の流れや変化を敏感に察知し、柔軟に対応することを求められます。魚が泳ぐように、ビジネスの流れやトレンドを意識して、適切なタイミングでアクションを起こすことが重要です。

特に、マーケティングや営業の面では、お客様のニーズや市場の動向を敏感にキャッチすることが求められます。例えば、SNSのトレンドを追いかけたり、顧客のフィードバックをもとに商品を改善したりすることが、魚の目の視点を活かした行動と言えます。

虫の目(Insect Eye)

次に、「虫の目」。この視点は、詳細を見逃さず、分析することが求められます。虫は微細な部分まで注意を払い、周囲を観察する能力があります。ビジネスにおいても同様で、データの分析やプロセスの改善においては、細部に目を向けることが非常に重要です。

例えば、業務プロセスを見直す際には、各ステップでの効率を測定し、どこにボトルネックがあるかを特定することが必要です。このように虫の目で詳細に分析することで、より効率的な業務運営を実現できます。

これらの視点をどう活かすか

では、実際にこれらの視点をビジネスシーンでどのように活かしていくかを考えてみましょう。例えば、プロジェクトの立ち上げ時には、まず鳥の目で全体のビジョンを確認し、その後魚の目で流れを見極め、虫の目で詳細な計画を立てることが効果的です。これにより、計画が現実的で実行可能なものになるのです。

実践的なアプローチ

最後に、これらの視点をどのように日常業務に取り入れるか、具体例を挙げてみます。例えば、定期的なミーティングで進捗を確認する際には、各メンバーに鳥の目、魚の目、虫の目それぞれの視点でレポートを作成してもらうのも一つの方法です。これにより、全体の流れを把握しつつ、細部にも注意を払うことができ、より効果的な意思決定が可能になります。

これらの視点を上手く取り入れることで、ビジネスにおける柔軟性や適応力を高めることができ、成功への道を切り開くことができるでしょう。

良ければ、クリックをお願いします。