会社の株を購入して利益を得るのもいいのですが、株主優待を楽しむのはいかがでしょうか。株主優待よりも増配してくれた方がいいという意見もありますが、私は株主優待もよいと思っています。と言うことで株主優待について調べてみました。

株主優待とは?

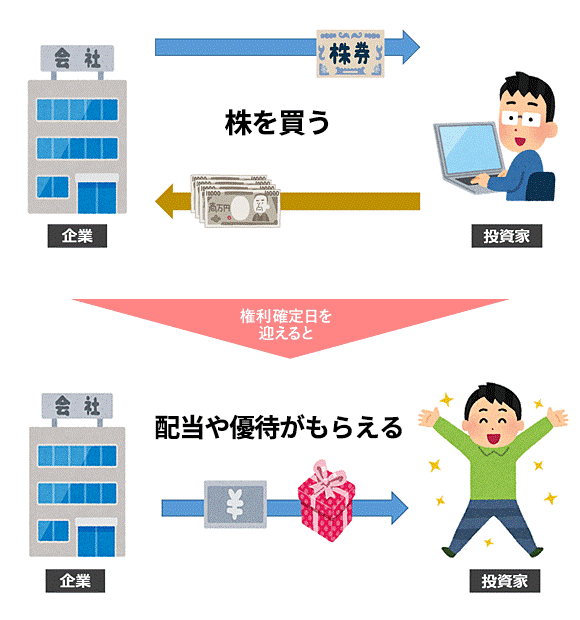

株主優待とは、企業が自社の株を保有している株主に対して提供する特典のことです。一般的には、飲食店の割引券や自社製品、サービスの提供などが含まれます。企業は株主優待を通じて、株主に対する感謝の気持ちを表し、長期的な株主の確保を目指しています。これにより、株主は企業の成長を応援しつつ、特典を享受することができます。

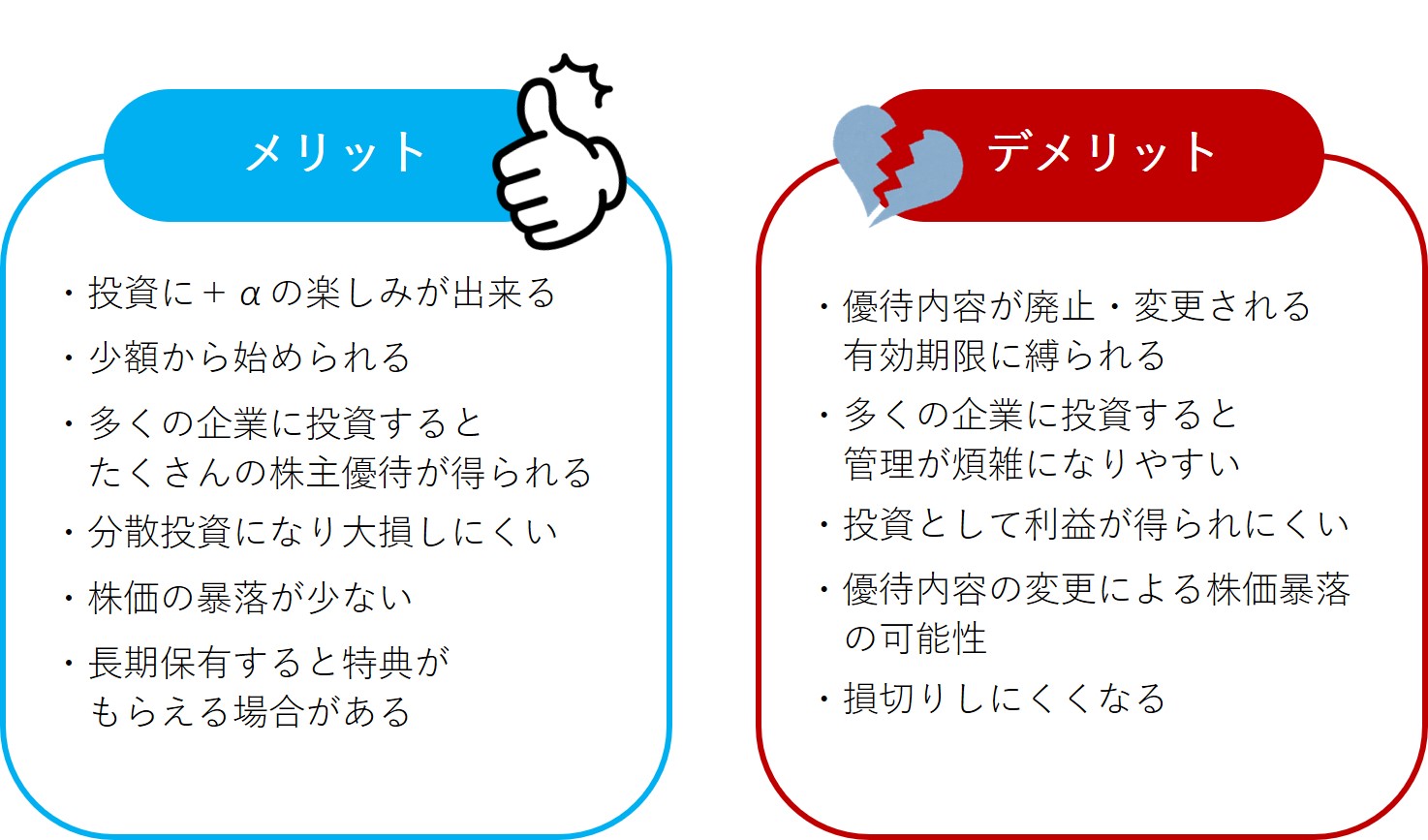

株主優待のメリット

株主優待には多くのメリットがあります。まず、株主優待を受けることで、投資の楽しみが増えます。例えば、飲食店の割引券をもらえれば、友人や家族と一緒に食事を楽しむことができます。また、株主優待は少額から始められるため、投資初心者でも気軽に参加できるのが魅力です。

さらに、株主優待を提供している企業は、株主に対して特別なサービスを提供することで、株主のロイヤリティを高めることができます。これにより、株価の安定にも寄与することが期待されます。例えば、ある企業の株主優待には、特別なイベントへの招待や、限定商品の購入権が含まれていることがあります。これらは株主にとって非常に魅力的な特典です。

株主優待のデメリット

一方で、株主優待にはデメリットも存在します。まず、優待内容が変更されたり、廃止されたりするリスクがあります。企業の経営状況が悪化した場合、優待が減少することも考えられます。また、複数の企業の株を保有している場合、管理が煩雑になることもあります。これにより、投資の効率が悪くなる可能性があります。

さらに、株主優待を重視するあまり、株価の動向を見失ってしまうこともあります。優待が魅力的だからといって、必ずしもその企業が良い投資先であるとは限りません。株主優待を受け取るために株を保有していると、株価が下落した際に損失が大きくなることもあります。

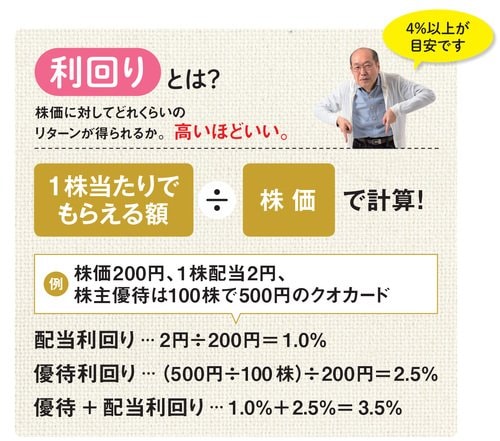

配当と株主優待の違い

株主優待と配当は、どちらも株主に対する利益還元の手段ですが、その性質は異なります。配当は、企業が得た利益の一部を株主に現金で還元するもので、株主は定期的に配当を受け取ることができます。一方、株主優待は、現金ではなく、商品やサービスとして提供される特典です。

配当は安定した収入源となる一方で、株主優待は企業の魅力を直接体験できる楽しみがあります。どちらが良いかは、投資家のスタイルや目的によって異なります。例えば、長期的に安定した収入を求める投資家には配当が向いているかもしれませんが、企業の製品やサービスを楽しみたい投資家には株主優待が魅力的です。

株主優待を楽しむためのポイント

株主優待を最大限に活用するためには、いくつかのポイントがあります。まず、優待内容をしっかりと確認することが重要です。企業によっては、優待の内容が年ごとに変わることがありますので、最新の情報をチェックしておきましょう。

また、複数の企業の株を保有することで、さまざまな優待を楽しむことができます。ただし、管理が煩雑にならないように、優待の内容や期限を整理しておくことが大切です。さらに、株主優待を通じて、企業のイベントやセミナーに参加することで、他の株主との交流を楽しむこともできます。

株主優待を楽しむことの意義

株主優待を楽しむことは、単に特典を受け取るだけでなく、企業とのつながりを深めることにもつながります。企業の成長を応援しながら、自分自身も楽しむことができるのが株主優待の魅力です。また、株主優待を通じて得た経験や知識は、今後の投資活動にも役立つことでしょう。

最後に、株主優待を楽しむためには、リスクを理解し、賢く投資を行うことが大切です。自分に合った企業を見つけ、株主優待を通じて新しい体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。