4月1日に入社式があり、今年も新たな仲間が増えることになりました。年齢的にほぼ娘と変わらない人達とどう接していいのか、どう仕事を教えていいのか悩むところです。今日は、いまどきの新入社員について調べてみました。

新入社員の働き方

最近の新入社員は、リモートワークやフレックスタイム制度を活用することが多くなっています。特に、コロナ禍以降、働き方が大きく変わり、オフィスに出社することが必ずしも必要ではなくなりました。これにより、彼らは自分のライフスタイルに合わせた働き方を選ぶことができるようになっています。

例えば、ある新入社員は「自宅での仕事ができることで、通勤時間を削減でき、より効率的に仕事ができる」と話していました。このように、働き方の柔軟性が新入社員のモチベーションを高めているのです。

新入社員の性格

新入社員の多くはZ世代に属しています。この世代は、デジタルネイティブであり、情報収集やコミュニケーションにおいてもオンラインを重視しています。彼らは、自己表現や多様性を大切にし、仕事に対しても自分の価値観を反映させたいと考えています。

Z世代の特徴として、丁寧な指導を求める傾向があります。指示を出す際には、なぜその作業が必要なのかを明確に伝えることが重要です。これにより、彼らは自分の役割を理解し、より積極的に業務に取り組むことができます。

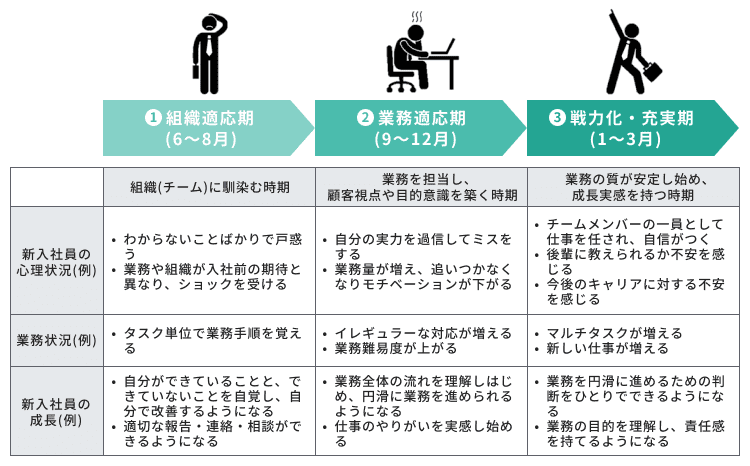

研修の重要性

新入社員の成長には、研修が欠かせません。効果的な研修方法としては、実践的なトレーニングやメンター制度が挙げられます。特に、実際の業務に即した内容で研修を行うことで、新入社員はより早く業務に慣れることができます。

研修の流れとしては、まずはオリエンテーションを行い、会社の文化や方針を理解させることが重要です。その後、業務に必要なスキルを段階的に教えていくことが求められます。例えば、最初の数ヶ月は基本的な業務を中心に学び、その後徐々に責任のある仕事を任せていくという方法です。

教え方の工夫

新入社員に対する教え方には工夫が必要です。彼らは、従来の一方的な指導スタイルではなく、対話を重視した指導を好む傾向があります。具体的には、質問を受け付けたり、フィードバックを行ったりすることで、彼らの理解を深めることができます。

また、教える側も新入社員の特性を理解し、柔軟に対応することが求められます。例えば、ある新入社員は「自分のペースで学びたい」と話していたため、個別にサポートを行うことで、彼の成長を促すことができました。

新入社員の悩み

新入社員が抱える悩みは多岐にわたります。例えば、業務に対する不安や人間関係の構築、仕事とプライベートのバランスなどが挙げられます。これらの悩みを解決するためには、上司や先輩が積極的にサポートすることが重要です。

具体的には、定期的に面談を行い、彼らの悩みを聞くことが大切です。また、チームビルディングの活動を通じて、同僚との関係を深める機会を提供することも効果的です。

新入社員との良好な関係を築くために

新入社員との良好な関係を築くためには、彼らの特性を理解し、適切なサポートを行うことが不可欠です。彼らが安心して働ける環境を整えることで、より良い成果を上げることができるでしょう。

新入社員の成長を見守りながら、共に成長していくことが、企業にとっても大きなメリットとなります。これからの時代において、新入社員との関係構築はますます重要になってくるでしょう。

最初に人事部が1か月間、基礎研修を行ってくれるので、新入社員さんが配属されてくるのは5月になってからです。

とりあえず、新入社員さんがすぐに辞めないよう頑張って育てていきたいと思います。

良ければ、クリックをお願いします。