「西洋美術とレイシズム」読了。西洋美術の根幹を成す聖書美術において長らく描かれてきた人種差別、民族差別、性差別の歴史を具体的なモチーフと作品を例に挙げ解説した美術書で、ボリュームは新書というか小冊子くらいでしたが、とにかくどのページを開いても胸糞悪くなる事例がてんこ盛り。なので興味深いという「面白」はありますが楽しいという意味の「面白」は皆無。

洪水の方舟で知られるノアの3人の息子のうち未来永劫に渡って奴隷となる呪いを受けるハム、追放されるアブラハムの女奴隷ハガルと庶子のイシュマエル、シバの女王、東方三博士、エジプトの宦官、および様々な殉教聖人の絵、それらのユダヤ教および初期キリスト教から18世紀近世に至るまで、繰り返し黒人、ユダヤ人、イスラム教徒、オリエント地域の人々が標的にされてきたことが聖書の逸話とそれを描いた実際の絵画を列挙し解説する構成で、それだけでも読み進むと気が重くなってくるのですが、さらに罪深いのは、それらの差別に「女性」が加わり二重の差別が生まれていること。本書は聖書美術に限って事例を紹介していますが、差別的表現自体に着目すると、それをあからさまに描いた絵画はもっとあるし、さらに文学や演劇にまでジャンルを広げると枚挙に暇がない。今でこそ美術や文学、演劇の古典は名作扱いとなっていますが、それが生み出された当時は「メディア」であり「大衆向けコンテンツ」だったでしょう。それを考えると、その社会的影響力がいかほどだったか分かります。

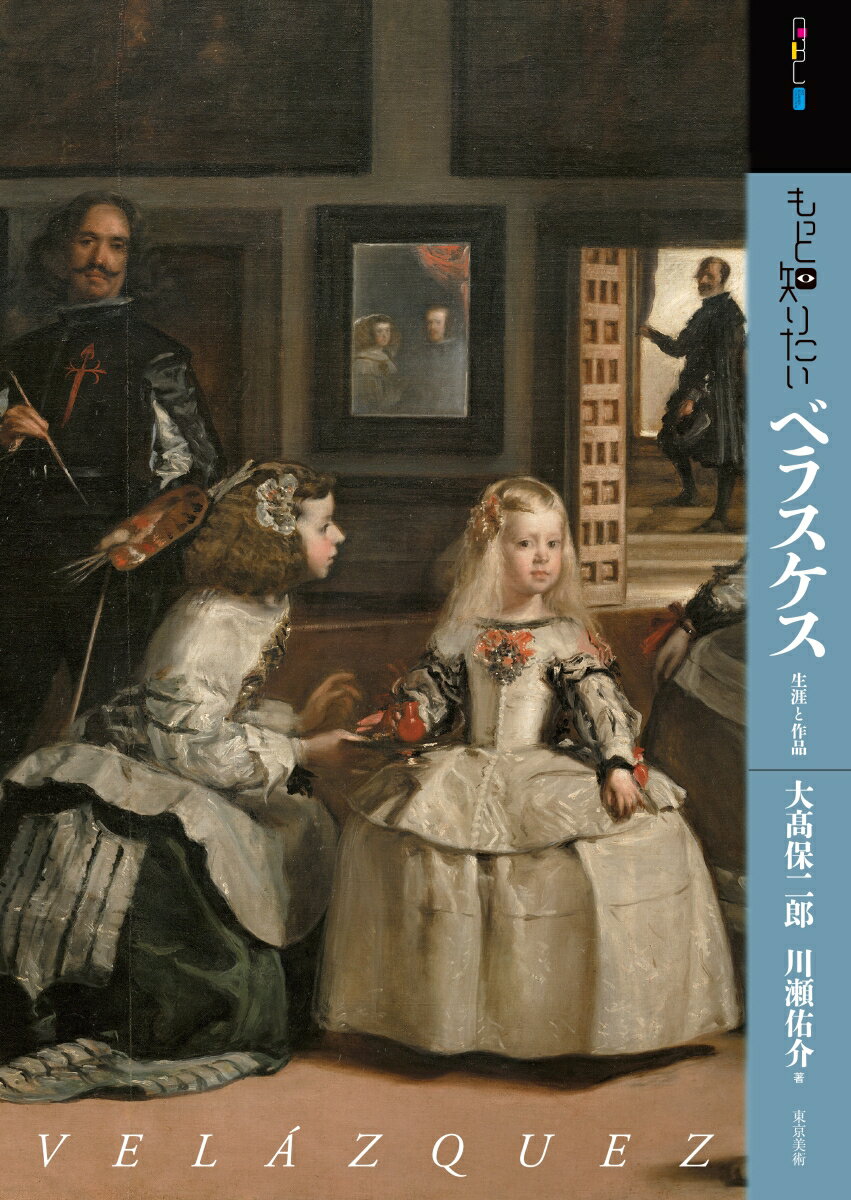

その一方、本書では差別的表現が当たり前だった時代においてそうは描かなかった画家および作品も紹介しているのが救いでした。具体例だとデューラーやレンブラント、ベラスケスなど。ベラスケスに至ってはローマ滞在時に黒人奴隷を自分の工房の弟子にしています。それが本書にもその肖像画が掲載されているこのファン・デ・パレハ。

彼はベラスケス工房の弟子になり奴隷身分から解放され、やがて画家として自立します。この肖像画は、敢えてベラスケスが彼に貴族の服を着せて描いたもの。ちなみにベラスケスはスペイン王室に囲われている宮廷道化師を貶める描写なくそのままの人物像を表現した作品でも知られています。

ベラスケス自身の思想・信条が明確に書き記された記録はありませんが、それは作品と彼の行いを見れば一目瞭然ということなんでしょう。

本書を読んでつくづく実感したのは、人は歴史によって裁かれるということです。その時代はそうだったんだからしょうがない、昔と今とでは常識が違う、時代の空気というものがあるetc… それは確かにそうですが、それらに呑まれなかった人もいるのもまた事実なのだから。