岩手県立美術館に「高畑勲展」を見に行ってきました。9月30日からやってたんですが秋は何かと忙しく、最終日にギリギリすべり込めました。

展示ホール外の記念撮影コーナーの一つ。展示品は残念ながら撮影不可でしたが、記念撮影用の展示だけは撮影OKでした。

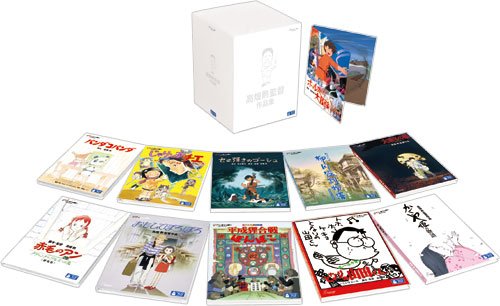

本展は高畑勲氏の仕事を全て網羅した展覧会で、長編映画だけでなくアニメーターとして活動を始めた頃の初期作品から、ほぼ全ての仕事を振り返る内容で、その熱量のあまりただ見ているだけでとんでもなくエネルギーを消費しました。凄い作品を鑑賞するには、鑑賞する側にもエネルギーが要求されるということがよく分かりました。

見ていてつくづく思ったのは、高畑勲氏は初期から徹底して完璧主義者で、とにかく緻密に計算し、組み立て、アニメを作っていたのだということです。またそのために取材もとことん行っており、まあ景気の良かった時代だったというのもあるでしょうが、海外を舞台とした作品ならばその地まで行って写真を撮りまくりスケッチをしまくる。そしてひねり出された「絵」が、そんな努力をまるで感じさせないくらいシンプルかつ迷いのない線で描かれており、なんだか水墨画にも通じるものを感じました。本当に上手い人の絵は線一本でも上手く迷いがない。

その完璧さが結実した傑作が「アルプスの少女ハイジ」だったのだなあと思いました。

こちらはs区営OKだったハイジの家周辺の再現ジオラマ。山のてっぺんにハイジとアルムおんじの家があり、そのちょっと下にペーターの家があり、さらにその下に小学校や教会のある村があり、更にその下に駅のある町。実際の地形とちょっと改変してはいるのですが、ハイジの世界観が垂直構造だったことに改めて気付かされました。

何気に凄い位置で昼寝してる牛。

山羊並みの脚力がありそうな牛たち。

何気にペーターの家の立地も凄い。この急斜面が日常生活の場とは。

これ村に降りるときはいいけど家に帰るときは地獄ですよね。

下の町まで降りると、どうにかこうにか人間社会の物質社会という雰囲気がしてきます。

これは宮崎駿作品にも共通しますが、最初高いところで穢れなく過ごしていたヒロインが、”下界”に降りることで醜い世界を知り、しかしだからこそ成長するという垂直構造の物語は高畑勲作品にも結構見られる傾向じゃないでしょうか。遺作の「かぐや姫の物語」なんてまさにそうだったし。

国内でも海外でも、なぜか宮崎駿作品に比べ高畑勲作品は目立たないというか地味な印象を持たれているような気がしますが、もっとちゃんと評価されてもいいのにと思います。超絶技巧過ぎてむしろ凄いと思われにくい作風なんでしょうか。

こちらは「アルプスの少女ハイジ」テイストにアレンジされた休憩スペース。岩手県立美術館の休憩スペースは特別展の度にカスタムされるっぽいです。