【系譜】 で15世紀前半の三河吉良氏である「義尚」と「義真」について、系図上で親子だった両者を兄弟関係と論じた北原正夫さんに対し、谷口雄太さんが各種同時代史料を駆使して兄弟説を崩し、両者が親子関係であることを導き出しました。室町時代の三河吉良氏については、北原さんが1983年1月の『歴史研究』で発表した「室町期三河吉良氏の一研究」が通説とされています。

谷口さんは2009年12月に提出された修士学位論文「中世吉良氏の研究」で、義尚と義真を親子関係と結論付けてみえますが、この1点をもって北原さんの研究がすべて否定されるわけではなく、谷口さんも論文の中で、14世紀前半の三河吉良氏の動きについては「先行研究を参照されたい」として、北原さんの研究を紹介されています。北原さんの研究内容を概説すると以下のようになります。

【吉良長氏・満氏・貞義】“義氏長男”の系統で別格化

三河吉良氏は鎌倉幕府の有力御家人である足利義氏の庶長子である長氏を始祖とする。足利の嫡流は長氏の異腹の弟で北条義時の息女が生んだ泰氏が継ぎ、長氏は庶流になったと伝わる。長氏は義氏の長男だったため、有力御家人の地位を得て活動した。このことがその子孫吉良氏の家格を足利一門の中で高く位置付ける原因になったと推定されている。

長氏を継いだ満氏は、幕府内部で着実にその地歩を進め、建治年間(1275~77)には越前守護に在職していた。満氏の嫡男貞 義は北条高時が亡父貞時の十三回忌を催した1323年、砂金100両と白鮫作の太刀1腰を高時に進上。この法会で進物をした足利一門は貞義以外に、足利宗家の貞氏と斯波高経の2人のみであることから、貞義が斯波氏とともに足利庶流一族でも特別な門地を占めていたと考えられている。

吉良貞義と嫡子満義は1333年の六波羅攻撃の前後、足利尊氏の有力武将として行動した。建武新政が始まり、34年正月に後醍醐天皇の皇子である成良親王への警固番役として関東廂 番が設置されると、満義は六番頭人に補任され、しばらく尊氏の弟直義の支配下に置かれることになった。35年以降は尊氏、直義に従って転戦している。

北条氏が鎌倉幕府の復興を目指した中先代の乱に際し、満義が京都を出発したとする史料と、鎌倉を敗走したとする史料があり、どこにいたかが不確定。乱を制圧した尊氏は、建武政権に反旗を翻した。以降、36年12月に南北両朝が分裂するまでの1年余、尊氏・直義は各地を転戦するが、満義は本拠地である三河吉良荘の防備を一族の吉良貞家に一任し、自身は終始尊氏・直義に従っていたとみられる。

【吉良満義】足利直義から厚い信頼

1336年10月に満義は支族の今川氏兼に三河須美保政所職を安堵し、38年正月の青野原合戦に参陣したらしいが、その後の動静はしばらく史料に現れない。40年になると、各種吉良系図に見いだせない吉良時衡なる人物が信濃守護代として登場する。当時の守護は不明と考えられているが、40、41年の信濃守護は吉良満義ではないか。

44年3月に満義は五番制引付方の一番頭人に任命された。尊氏と直義の両頭政治が実施されたこの室町幕府創設期、直義の管轄した政治機構の中でも最も重要な機関は、所領関係の訴訟を担当する引付方だった。満義に対する直義の信頼は厚く、47年6月8日に直義の子息が二条京極の満義の宿所で生まれていることに象徴される。

直義と親密な関係にあった満義・満貞父子は、観応擾乱に際して終始直義党として行動した。直義は49年閏6月、尊氏に迫って高師直の執事職を罷免。満義は6月27日に直義の命で仙洞御所の警固に当たり、閏6月2日には直義の邸宅付近が物騒になったため宿所を変更。直義党は51年正月、一気に入京を図り、尊氏らを丹波に駆逐。この時、満貞も入洛を果たしており、軍勢指揮権は満義から満貞に譲られたようだ。

【吉良満貞】南朝の主力として活動

1351年8月の直義の北国落ちにも満義・満貞は同行。52年2月に直義は鎌倉で卒去。足利一族の内訌は収まったが、南朝方が全国的に反抗活動を展開。閏2月以降、満貞は京都に突入した南朝方に属し、遠江・三河の軍勢を率いて上洛しようとしたが、満貞らが尾張・美濃で幕府方と交戦しているうち、山城の八幡にこもっていた南朝軍は5月1日に大和の賀名生(あのう)に逃げ去ってしまった。

その後、満貞軍は伊勢、近江と進軍を続け、尊氏の子義詮以下の幕将は動揺したらしい。満義軍は一度美濃に兵を返すものの、10月には摂津に駐屯し、戦闘を繰り返した。直義の養子の直冬は南朝と講和するに当たり、満貞らの軍勢に使者を派遣したことから、満貞らが南朝の主力とみなされていたらしい。53年6月、満貞らの軍勢が京都に突入し、義詮を近江に敗走させた。が、1カ月半で再び義詮の反撃で京都を明け渡した。

南朝が3度目の京都回復に成功した55年、直義党から南朝方と一貫して尊氏・義詮に敵対してきた吉良氏が幕府に帰参している。2月に北朝の後光厳天皇を満義が警固した。惣領職を譲渡されていたと思われる満貞は53年7月に京都を没落したという記述から、60年8月までの7年間、史料に見当たらない。吉良氏としては幕府方になったが、尊氏が満貞の帰属を許さなかったのではないか。

【東条吉良氏】南朝方の満貞に対抗して独立

幕府に帰参した満義は1356年9月23日に卒去。惣領満貞に対する尊氏の勘気が解けない中、吉良氏は東条吉良尊義の独立という一大危機を迎えた。先に吉良荘東条の地を領していた貞家系統の吉良氏(のちの武州吉良氏)が奥州に本拠地を移したため、空いた東条城を満義が接収し、満貞の弟の尊義に与え、満義と満貞は尊義を支配下に置いていた。

尊義は満義の死後、満貞が幕府からの帰属を許可されていない状況をみてとり、自ら惣領になろうと行動を起こした。満貞は尊義に対抗し、合戦沙汰にも及んだようだが、大勢は尊義有利に展開したであろう。満貞が先年に行った長征の失敗で恩賞が得られず、満貞への不満が増大していたと考えられ、幕府の所領安堵さえなかったかもしれない中、吉良氏被官衆の相当数が尊義を惣領とする動きを始めたと思われる。

尊義独立後、三河吉良氏は二流に分立し、満貞系統は西条吉良もしくは上吉良、尊義系統は東条吉良あるいは下吉良と称した。東条吉良氏は室町期を通してほぼ在国し、京都に出仕することはまれだったため、東条吉良氏関係の資料は数少ない。系図は記載人名がまちまちだが、『群書類従』の「吉良系図」にある『尊義―朝氏―持長―持介―義藤―義春―持清―持広』を採用する。

【吉良俊氏】引付頭人として幕政参与

西条吉良満貞は満義の死からほぼ4年後の1360年8月、畠山国清が京都で失脚した事件を機に幕府へ帰順したらしい。57年から途絶していた引付方が63年に再開されると、引付頭人に列し、84年9月に死去するまでの約20年間、引付頭人として幕政に参与した。満貞の死後は嫡男の俊氏が引付方の廃止される94年ごろまで頭人として活動した。

その後の俊氏の動静は、99年に将軍義満の大内義弘征伐に従軍した記述以降、ほとんど不明になる。将軍義満の権力体制内に地位を保持できなかったことを示すものか。「南方紀伝」には義満が98年に西条・東条吉良氏を、今川・渋川氏とともに「武者がしら」としたとの所伝がある。皇居の警備を任務とした「武者所」の頭人を意味し、室町中期には幕府関係者の間で西条吉良氏など上級一門が朝廷の守護に当たるとの認識があっただろう。

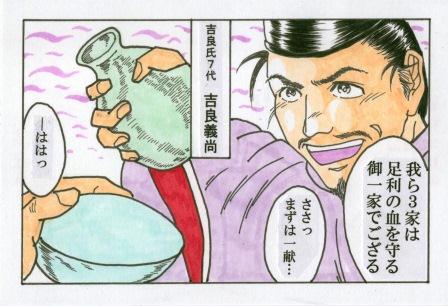

【吉良義尚】空位時の“将軍代官”

俊氏を継いで西条吉良氏の家督になった義尚は1467年10月に54歳で卒去するので、逆算して1414年の出生と判明する。将軍義教が横死した嘉吉の乱から半年後の41年12月に書かれた万里小路時房の日記に、義尚が管領細川持之や侍所別当山名持豊よりも筆頭に記載されている。義教の殺害から後継の義勝が将軍に就任する42年11月までの将軍空位期間に、義尚が「将軍代官」と言える役割を務めていたのではないか。

47年5月に義尚は斯波義健を婿に迎える約束が成立していた関係から、斯波氏被官衆の内部対立、二宮・嶋田などと甲斐常治との争いの調停に乗り出し、合戦沙汰に及ぼうとする両者を和合させた。この時期も義勝死後の将軍不在期間であり、西条吉良氏は将軍不在時の足利一門代表とみなされ、足利一門の内部問題に関して、強固な発言権を行使できたのではないか。

【吉良義真】将軍義政に一定の発言力

義真が西条吉良の家督になったころの室町将軍は義政だった。管領制で運営されていた幕政は1457年以降、義政が専制を行い、将軍義政を頂点として伊勢貞親の主導のもとに奉公衆、奉行人衆などの将軍直轄下の武士層を基盤に成立していた。足利一門出身の奉公衆に「御一家」の吉良・石橋・渋川の3氏と斯波氏はなく、別格的に高い家格は足利将軍と対等の地位を示しているという。

別格扱いは西条吉良氏だけでなく、一族の東条吉良氏の兄弟までにも波及していた。西条・東条吉良氏ともに長禄・寛正年間(1457~66)に一族を多く禅僧にしている。両吉良氏の所領の細分が限界点に達し、庶子の独立が困難になっていたことを示すと同時に、庶子といえどもその家格の高さゆえに、ほかの足利一門庶子のように奉公衆として組織されなかったことを示すものだろう。

義真は義政期、家格の高さを生かして公家との交流を持ち、禅院の所領に関する係争事件に一定の発言権を持っていった。義政期は「蔭涼軒日録」を記録した相国寺鹿苑院軒主の季瓊真蘂(きけいしんずい)が、禅院の荘園所領に関する訴訟を義政に奏して親裁を担当奉行人などに下達する職務を帯びていた。禅院の訴訟判決に管領は関与せず、真蘂を媒介として将軍親裁が行われた。

「蔭涼軒日録」の65年9月8日条に義真が本光院担当奉行人の飯尾四郎左衛門尉為衡に何事か命じたことについて、義政が承認を与えていることを示す記述がある。本光院には義真の弟が禅僧として入っているため、その私的な関係から義真が便宜を図ったのだろう。このほかにも、義真が義政に対して一定程度の発言力を持っていたことを示す記述がある。

応仁の乱に際して西条吉良義真は東軍に、東条吉良義藤は西軍に属したと伝わるが、委細は分からない。西条吉良氏は67年5月18日に京都から没落したと伝わる。三河に在国する義藤が混乱に乗じて西条領に侵攻したため、義藤が急きょ下国した様子を伝えるものだろう。この乱中に両吉良氏は戦闘を繰り返したであろう。西条領に攻め入った義藤が義真の迎撃を受けて戦死したとも関西に逃れたとも伝わる。

義真は本拠吉良荘へ戻るに当たり、京都滞在中の一族全員を率いたわけではなく、嫡男義信を義政のもとに残し、義真の兄(北原さんの見解)義尚も病身のため京都にとどまった模様。義信は乱中、義政に近侍していたらしい。義信は一族を派遣して天皇、上皇の警備に当たらせている。67年10月、病床にあった義尚が54歳で卒去した。以降、義真・義信の乱中の動静は不明になる。

【吉良義信・義元】正月、歳末、毎月2日に将軍と対面

1477年に乱は終息した。義真は79年には京都に戻っている。幕府にも出仕したと思われるが、81年7月21日に死去した。義信は父の死後、しばらく喪に服した。義信に対して政所執事の伊勢貞宗が8月に義真の弔いとして銭1000疋を進めた。義信が父の死後、幕府に初めて出仕したのは12月だった。82年から84年にかけては年始・歳暮の礼に近衛政家を訪問したことだけが分かっている。

その後、義信の動静は不明になるが、将軍義尚が87年9月に六角高頼征伐で出陣した際、討伐軍に加わっている。89年12月には「吉良息小童」が歳暮の礼で近衛政家を訪ねており、これを義信の嫡子義元とする。義元は90年正月にも年始の礼で政家を訪問している。2月には「吉良殿(珍王丸)」が正月7日に死去した義政の霊前で焼香し、義元が幼少期に珍王丸と称していたことが分かる。

政家の日記で義元は、92年以降にしばしば「吉良三郎」、1504年には「吉良治部少輔」として記載されている。1491年6月2日と7月2日に将軍義稙が吉良殿と対面している。西条吉良氏は正月5日と12月みそかのほか、10月を除く毎月2日に将軍と対面することになっていた。将軍対面後には交際のあった政家や三条西実隆といった公家にあいさつして回ったと思われる。

【吉良義信②】仮病で流浪の将軍に味方?

1490年8月、将軍義稙が前将軍義尚の遺志を継いで六角高頼征伐に進発する際、西条吉良氏も義稙に従った。近江を平定した義稙が93年2月に河内へ出陣すると、細川政元がクーデターを起こし、義稙の将軍位を廃した。室町将軍の権威は完全に失墜し、義稙は以後各地を流浪する。94年12月に義澄が将軍になり、西条吉良氏はしばらく義澄への出仕を続けたようだ。

義信は99年から1501年まで3年にわたって幕府に出仕しなかった。政家に重病であることを伝えているが、あるいは義信が将軍義澄に愛想を尽かし、前将軍義稙に意を通じていたのではないか。のちに義稙が入京した際、西条吉良氏の邸宅を仮御所としたことは、義稙と義信が親密な関係にあったことをうかがわせるに十分だ。

05年9月の「室町家御内書案」には、将軍義澄が上杉房能に命じて、越後国青海荘を義信に返還させようとするものがある。義信の要請に義澄が応じたものだろうが、衰退した将軍権力でもそれにすがるよりほかに在地支配の術を知らない西条吉良氏の姿が見て取れる。応仁の乱以来、諸国の国人・地侍による荘園押領が盛行しており、幕府が守護を通して返還を命じても多くは効果がなかった。

【義稙将軍復位】西条吉良邸を仮御所に

義澄期に専横を極めた細川政元には、澄之と澄元の2人の養子がいたが、1506年4月から対立が表面化。07年6月に澄之派の香西元長が政元を殺害し、澄元を近江へ追ったことで、澄之が細川家の家督になったものの、8月には澄元が逆襲して澄之、元長を討ち死にさせた。この騒動の中、西条吉良氏は30人ほどの軍勢で禁中警固の任務についている。

前将軍義稙は大内義興に助けられ、軍勢を率いて京都へ進発。細川澄元は近江に逃亡し、将軍義澄も京都を離れた。義稙は08年6月、入京して一条室町の西条吉良氏の邸宅を仮御所とした。義稙は再度将軍になったが、将軍自体の権力は皆無に等しかった。義稙は09年に4回、10年に2回、「吉良殿御所」で犬追物を催し、10年5月には能を開催している。

義稙の将軍復位以来、義澄と細川澄元は再三再四京都奪回を企図。11年8月16日には澄元などの進攻に耐えかねた義稙が丹波に逃れるが、西条吉良氏も義稙に随行した。この日は一条室町の仮御所である西条吉良氏邸が放火されて炎上している。間もなく争いは義稙の勝利で決着した。12年2月に西条吉良氏の邸宅で大内義興らを招いて酒宴を催したのを最後に、しばらく西条吉良氏の活動状況は不明になる。

16年10月の「室町家御内書案」に「珍王丸殿(吉良殿御孫)」とあり、代替の祝儀とあることから、これ以前に義元が卒去している。吉良系図が義元の嫡男を義堯としているため、この珍王丸を義堯とする。義信は孫の義堯を西条吉良の家督とした。義堯は19年に元服している。この記事を境に中央での義堯や義信の活動状況は全く見当たらなくなる。本貫の地三河吉良荘へ戻ったのであろう。

【画像】(C)2012弓取まいか