東大寺・お水取り2024@奈良県奈良市(参拝ガイド)

東大寺を建立した聖武天皇は、仏教を国の宗教として正しく

流布させようと全国に国分寺・国分尼寺を建て、盧舎那仏像

(大仏)を造立した。その少し前の735年から737年に天然

痘が大流行し、100万人から150万人の命が奪われている。

人口500万人の時代だからものすごい死者の数だ。

政治の実権を握った藤原四兄弟も立て続けに亡くなった。

天然痘をなくすための大仏造立だったわけでないが、そう

いう時代の背景があった。

2020/07/24 5:55

7&3&5&7&3&7&1&1&5&5=32&12=44(11×4)

「正午の祈り」は感染拡大が広まった2020年4月から毎日実施。

同寺から全国の社寺に向けて「共に祈ろう」という呼びかけも

行われ、賛同の輪が広がっていた。

2023.06.01

東大寺(とうだいじ、英: Todaiji Temple[1])は、奈良県奈良市

正式には金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのう

ごこくのてら[注 2])ともいい、奈良時代(8世紀)に聖武天皇

が国力を尽くして建立した寺である。現別当(住職・224世)は

橋村公英[2]。

華厳宗(けごんしゅう)は、中国大乗仏教の宗派のひとつであり、

経典として、独自の教学体系を立てた宗派である。日本、韓国、

ベトナムにも広まった。

[NHKスペシャル] お水取り・東大寺修二会 世界にここしかない

“水と炎の儀式” 疫病退散 千三百年の祈り | NHK

2021/06/01

「達陀」火の神と水の神が跳躍

達(11)陀(7)=18(6 6 6)

火(4)&水(4)=8(4 4)

![次々と舞台駆ける「お松明」 東大寺でお水取り [写真特集1/4] | 毎日新聞](https://cdn.mainichi.jp/vol1/2020/03/01/20200301hpj00m040031000q/9.jpg?1)

奈良・東大寺の二月堂で営まれている修二会(しゅにえ、お水取り)

は12日夜、ひときわ大きな「籠松明(たいまつ)」が登場した。

長さ約8メートルの松明が堂の欄干から振り回され、無病息災の

御利益があるとされる火の粉が周囲を舞った。

【撮影・西村剛】2024年3月13日公開→

「籠(22)松(8)明(8)」=38・・・3&8=11

1&2&8=11

(Wiki)

マツ(松)の由来は、「(神を)待つ」、「(神を)祀る」や

「(緑を)保つ」が転じて出来たものであるなど諸説ある。

後述のように東アジア圏では神の下りてくる樹や不老不死の象徴

として珍重されることを考えると「待つ」から転じたという説が

いかにもそれらしい。

東アジア圏では、冬でも青々とした葉を付ける松は不老長寿の象徴

とされ、同じく冬でも青い竹、冬に花を咲かせる梅と合わせて中国

では「歳寒三友」、日本では「松竹梅」と呼ばれおめでたい樹とされる。

また、魔除けや神が降りてくる樹としても珍重され、正月に家の門に

飾る門松には神を出迎えるという意味があるという。また、日本の

色名には松を不変の象徴としてあやかった「千歳緑」または「常磐色」

と名付けられた松の葉のような緑色がある。

【東大寺椿】

東大寺には開山堂に糊こぼし(のりこぼし)とも、良弁椿

(ろうべんつばき)とも言われる椿が植えられています。

開山堂は通常非公開だが、垣間から見ることができます。

椿見ごろは例年3月下旬頃から4月中旬頃です。

東大寺は728年(神亀5年)に第45代・聖武天皇と光明皇后

が早逝した皇太子・基皇子の菩提を追修する為に東大寺初代

別当・良弁僧正ら9人の智行僧を住まわせた若草山の山房を

起源とする金鍾山寺(金鍾寺)が起源と言われています。

741年(天平13年)に国分寺(金光明寺)・国分尼寺(法華寺)

建立の詔が発せられると翌742年(天平14年)に大和国分寺

になり、名称を大和金光明寺に改められました。

その後743年(天平15年)に聖武天皇が大仏造立の詔を発し、

当初滋賀甲賀市信楽町の紫香楽宮で大仏の造立が開始されたが、

745年(天平17年)に都が平城京に戻ると東大寺で大仏の造立

が開始され、752年(天平勝宝4年)にインド出身の僧・菩提僊那

を導師として、大仏開眼供養会が行われ、758年(天平宝字2年)

に大仏殿が完成しました。

ツバキの生木に造花を付ける練行衆=28日、奈良市雑司町の東大寺

(同寺提供)

修二会の期間中、二月堂の本尊十一面観音菩薩のまわりをこの

椿の造花で飾るんです。

椿の造花は修二会にこもる連行衆(れんぎょうしゅう)さんたち

が本行を前にした試別火(ころべっか)の間に毎年400個ほど

を手作りし、ホンモノの椿の枝先に刺して完成させます。

造花はタラノキを芯にして、紅花で赤く染めた和紙と「糊こぼし」

を表現する白い和紙を組み合わせて花びらを、クチナシで黄色く

染めた和紙でおしべを作ります。

また椿は八千年を春、八千年を秋と過ごして四季で合わせて人間界

の三万二千年(!)が一年にあたるという中国の伝説の大木「大椿

(だいちん)」から長寿の象徴ともされ、古来よりとてもめでたく

尊い木とされています。

そうした関係で、この修二会の椿をかたどった和菓子がお水取りの

時期に季節の和菓子として作られるようになったそうです。

八&八千年=16000

大(3)椿(13)=16

16&16=32

三万二千年=32000

64(32 32)

「糊(15)こぼし」=24

64&24=92・・・9&2=11

修(10)二(2)会(6)=18

二(2)月(4)堂(10)=16

十一面(9)観(18)音(9)菩(11)薩(16)=3&47&16=66

18&16&66=100

紅(9)白(5)椿(13)&400=427

100&427=527・・・5&2&7=14(7 7)(11×7)

別火坊で練行衆らが「花ごしらえ」に取り組んだ=

2024年2月23日、奈良市雑司町、東大寺提供

古都に春を呼ぶ東大寺二月堂の修二会(しゅにえ)(お水取り)では、

本尊・十一面観音菩薩(ぼさつ)像の須弥壇(しゅみだん)をツバキ

が荘厳(しょうごん)する。自坊で栽培するなどツバキに造詣(ぞうけい)

の深い橋村公英管長(別当)に、修二会とツバキの関係やツバキへの

思いを聞いた。

――練行衆(れんぎょうしゅう)は「花ごしらえ」でツバキの造花

をこしらえ、27日の「花つけ」で造花を本物の枝木に挿します。

修二会でツバキを飾るのはなぜですか。

奈良時代からツバキだったのかわかっておらず、筋の通った理由

付けはしにくい。ただ、ヤブツバキは日本原産で、万葉集にもツバキ

の歌がある。油を取る植物でもあり、なじみ深い花だった。正倉院

宝物に「椿杖(つばきのつえ)」があるが、破邪の力があるとされる。

お水取りに使うサカキもシキミもツバキも常緑でつやつやしている。

そういう木を尊いと思ったんでしょう。

椿(13)杖(7)=20(1 1)

(Wiki)

シキミは古くから仏事に関わってきた。『真俗仏事編』(1728年) には

「樒 (シキミ) の実はもと天竺より来れり。本邦へは鑑真和上の請来なり。

その形天竺無熱池()の青蓮華()に似たり。故に之を取りて仏に供す」

とあり、鑑真が日本にもたらしたとしている[44]。ただしシキミはインド

には自生せず、日本では『万葉集』にも詠われ、また洪積世から種子が

出土することから、日本の自生種と考えられている[29][44]。また空海が、

青蓮華の代用として花が似ているシキミを密教の修法に使ったともされる[75]。

密教では、葉を青蓮華の形にして六器に盛り、護摩の時は房花に用い、

柄香炉としても用いる[要出典]。

上記のように現在ではシキミは仏事に広く用いられ、一方で神事には

十一面観音像はインド・ヒンドゥー教の多面多臂(ためんたひ)

の変化身の影響により、7世紀頃に成立したとも言われています。

十一面観音像は前3面が慈悲相(じひそう・柔和相(にゅうわそう))、

左3面が忿怒相(ふんぬそう・憤怒相)、右3面が白牙上出相

(ばくげじょうしゅつそう)、後1面が大笑相(だいしょうそう)、

頂上1面が仏果を表わしています。

観音菩薩は人々の救いを求める声を聞き、その苦悩から救済する

と言われ、救う相手の姿に応じて千変万化の相となると言われて

います。

ちなみに「観音経」では仏身(ぶっしん)・辟支仏身(びゃくし

ぶつしん)・声聞身(しょうもんしん)など様々に姿を変える

三十三応化身(さんじゅうさんおうげしん)が説かれています。

東大寺二月堂の修二会(しゅにえ)は、天平勝宝4年(752)、

東大寺開山良弁僧正の高弟、実忠和尚が創始された。以来、

令和6年(2024)には1273回を数える。

修二会の正式名称は「十一面悔過(じゅういちめんけか)法要」

と言う。十一面悔過とは、われわれが日常に犯しているさまざま

な過ちを、二月堂の本尊である十一面観世音菩薩の宝前で、懺悔

することを意味する。

この法会は、現在では3月1日より2週間にわたって行われているが、

もとは旧暦の2月1日から行われていたので、二月に修する法会と

いう意味をこめて「修二会」と呼ばれるようになった。また二月堂

の名もこのことに由来している。

行中の3月12日深夜(13日の深夜1時半頃)には、「お水取り」と

いって、若狭井(わかさい)という井戸から観音さまにお供えする

「お香水(おこうずい)」を汲み上げる儀式が行われる。また、

この行を勤める練行衆(れんぎょうしゅう)の道明かりとして、

夜毎、大きな松明(たいまつ)に火がともされる。このため

「修二会」は「お水取り」・「お松明」とも呼ばれるようになった。

12月16日(良弁僧正の命日)の朝、翌年の修二会を勤める練行衆と

呼ばれる11名の僧侶が発表され、明けて2月20日より別火(べっか)

と呼ばれる前行が始まり、3月1日からの本行に備える。そして

3月1日から14日まで、二七ヶ日夜(二週間)の間、二月堂に

おいて修二会の本行が勤められる。

101&36=137・・・1&3&7=11

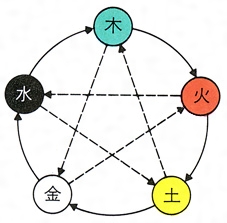

最大の見どころは火天 水天

火(4)天(4)&水(4)天(4)=16(8 8)

松(8)明(8)=16

32(16 16)・・・(1&6=7 1&6=7)(11×7)