4月8日(月)、『オッペンハイマー』を、見ました。

第96回アカデミー賞に、13部門にノミネートされて。

作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、編集賞、撮影賞、作曲賞を受賞。

その賞の大きさ、重たさに見合うだけの作品。

監督・脚本は、クリストファー・ノーラン。

彼の、『クセの強い』作品に、好意的でない観客もいるかと。

しかし、この『オッペンハイマー』は、それを些事として、一気に押し流してしまう、圧倒的な映像と、音楽。

180分に、緊密な時が流れ。

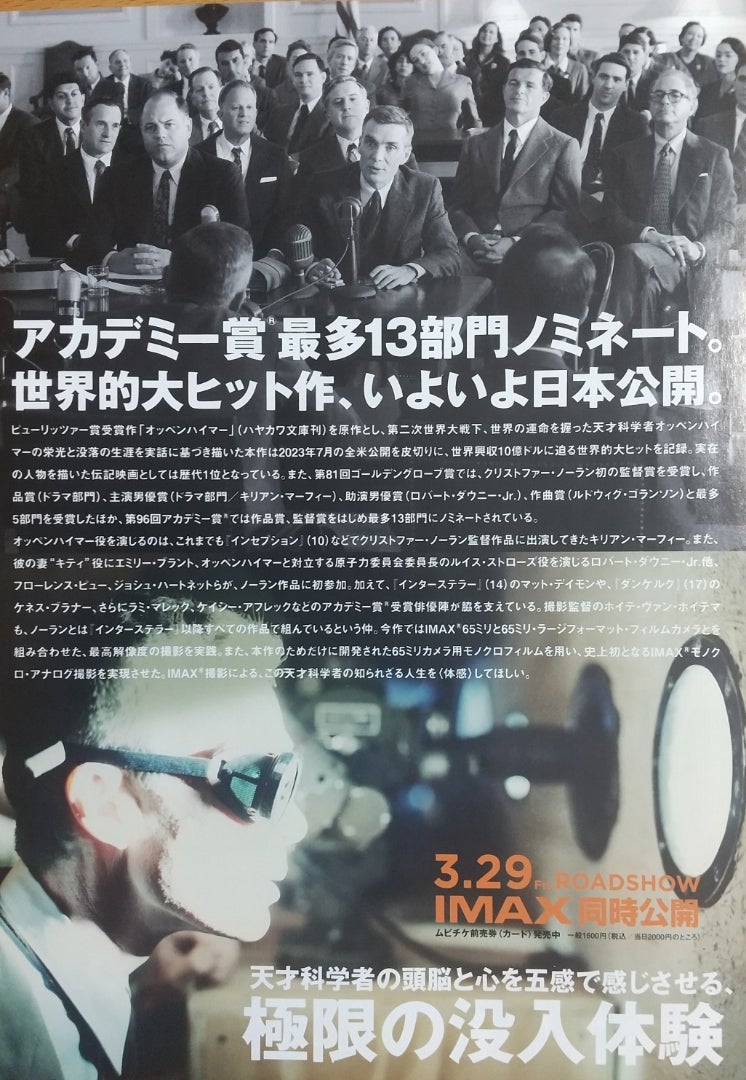

チラシに、

「一人の天才科学者の創造物は、世界の在り方を変えてしまった。

そしてその世界に、私たちは今も生きている。」

また、

「第二次世界大戦下、世界の運命を握った天才科学者の栄光と挫折」

ただ、物語が、すんなりと入り込んで来るかというと、そうではなく。

ひとつには、時系列の変化。

1954年の、オッペンハイマーに対する公聴会。『オッペンハイマー事件』。

そこから、時間が、作品の展開とともに、行き来して。

それに惑わされないために、まずは自らが、一筋の『時間の流れ』を作り。

カラー映像場面と、モノクロ映像部門。その法則性。

それは、誰の『視点』かという、『視点』の違い。

そのことにより、この作品の、ふくらみが生まれ。

登場人物の多さ。その識別。

いつ、どこで知り合い。

オッペンハイマーとは、どのような関係性を結んでいるか。

極端な言い方をすれば、『敵』と『味方』の識別。

しかし、昨日までの『味方』が、今日の『敵』となり。

そして、歴史的背景の知識。

第二次世界大戦。ドイツの『核兵器』開発と。

それに対するアメリカの動き。

その渦中に送り込まれる、科学者たち。

そして、戦後。

ソ連との『冷戦状態』下の、アメリカにおける、反共産主義。『赤狩り』。

などなど。

言葉をかえるならば、一筋縄ではいかない、ということ。

しかし、それは、見終えたあとも、作品世界との、心地よい『格闘』が続くということ。

主人公の、J・ロバート・オッペンハイマーを、キリアン・マーフィ。

第二次世界大戦を終わらせる手段としての『原爆』開発。

しかし、実験を繰り返していくなかで、『原爆』の破壊力を知るようになると、そこに罪悪感が生まれ。

さらには、ソ連も原爆開発に成功するようになると、アメリカは、今度は、『水爆』の開発に邁進するようになり。

という、オッペンハイマーの苦悩。

そのオッペンハイマーを取り巻く人びと。

そして、そこに生まれる、科学者としての『対立』。

さらには、人間としての『対立』もあり。

そうした『関係性』。

それが、とてもなまなましく。

おもしろく。

戦後のアメリカに吹き荒れた『赤狩り』の嵐。

1954年の、オッペンハイマーに対する公聴会。

1959年の、ルイス・ストローズ(ロバート・ダウニー・Jr.)に対する公聴会。

それらの予備知識、基礎知識があれば、作品は、さらに深みを増して。

圧倒的な映像と、音楽。

大きなスクリーンと、優れた音響環境。

映画館を選びことからはじまります。

この『オッペンハイマー』の上映に関して、扱っている内容が、『原爆の父』とも呼ばれるオッペンハイマーであることから、日本での上映を危ぶむ声がありました。

そのため、二の足を踏んだ、配給会社も。

また、原爆に関して、投下された側の、広島と長崎の描写がないことに対しても、批判の声が。

基本的には、直接、その作品にふれて、それぞれが、その作品の良し悪しを判断することが大切だと思っています。

作品を見ずに、『情報』からだけでの判断は、するべきではないと。

この『オッペンハイマー』。

オッペンハイマーの視点から、原爆を見ています。

そして、その破壊力に、その悲惨な結果に、衝撃を受け。

水爆の開発に反対し。

つまり、アメリカが原爆を作れば、ソ連も。

アメリカが水爆を作れば、当然、ソ連も。

そのことにより、『核』の脅威が。

人類は、取り返しのつかないところに。

そうしたオッペンハイマーの考えに、トルーマン大統領は、不快感を示し。二度と俺の前に呼ぶな、と。

もっとも、そうした時代の波に翻弄されながらも、映画は、と、ここまでにしておきます。

2、3回見ないと、全体像がつかめないと、言われていますが。