をアップします。

書けた答案の分量は、昨年の合計9ページくらいより微減し、3時間半で合計8.5ページくらいになった。

手書力ピークだったと思われる旧司H17論文本試験時には、民法2問2時間で合計6ページ弱、商法2問2時間で合計5ページ半、民訴法2問2時間で合計5ページ弱くらいだったので、そのうち民訴法と同等の分量かな?

今年は、商法・民訴法に難問が多く、あまり長く書かなくてもよかったような気がするけど、4A(を具体化した解法パターン)を使って答案構成時間を短縮できていることも考えると、手書力が衰えていることは否めない。

いずれにせよ、制限時間内で得点効率を最大化することを目指し、得点効率が悪いと判断したことはガンガン無視し(ようとし)て書いた答案です。

特に未受験の方には、私のもがき苦しむ様を是非読み取っていただきたいと思います。

ちなみに後日、そのもがき苦しむプロセスを収録・編集した動画もアップする予定です(cf.記事「H30予備論文ガチ書き企画」)。

お楽しみに!ヾ(@^▽^@)ノ

まず問題文とその加工(答案構成=4A図を少し含む)から。

民法では必ず関係図を描く!法的構成が明らかだったので、4A図はほんの少し書くだけで充分だった。

商法も、4A図を描くまでもない問題だったので、利益相反状況についての関係図を右端に描いたくらい。

民訴法は、設問1に関して4A図を少し描いた。

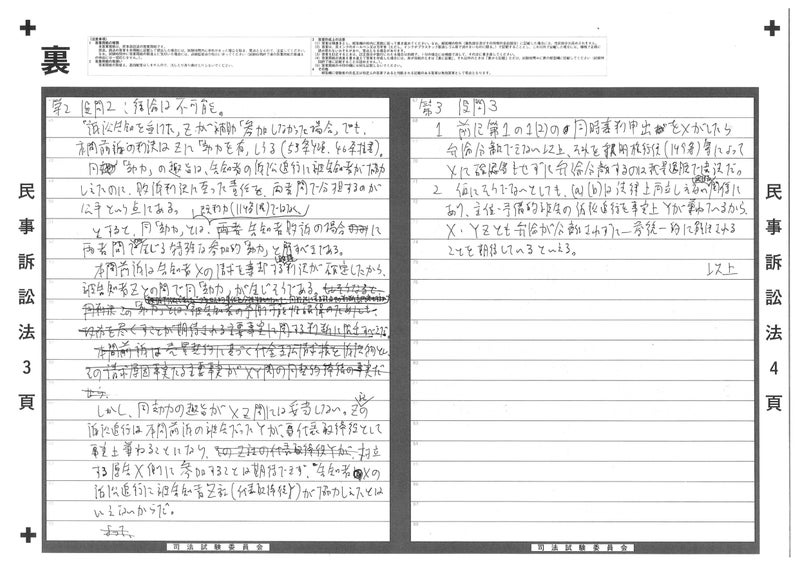

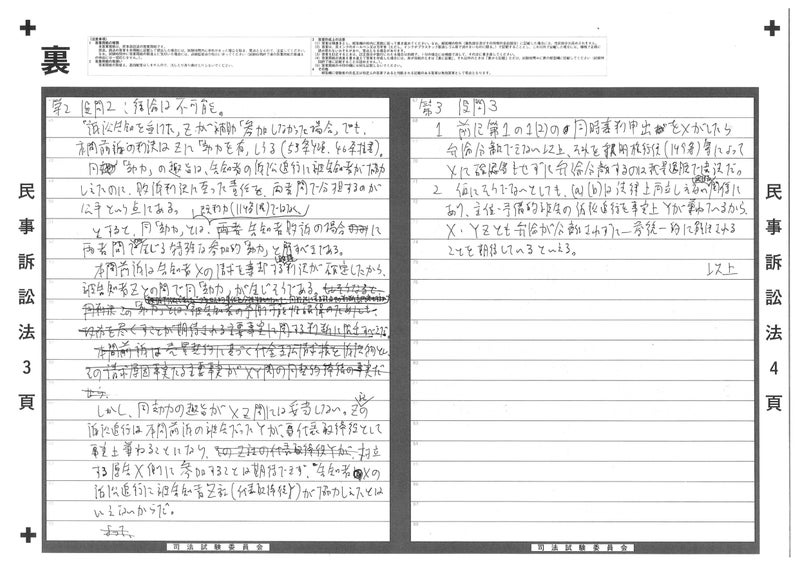

答案は、民法(設問2→1)→民訴法(設問2→1→3)→商法(設2→1)の順に書いていったので、民法→民訴法→商法の順に並べる。

設問1は分量が調整できそうだったので後回しにし、設問2から書き始めた。“弁護士として…どのように回答するのが適切かを説明せよ”という問いだったので、疲れもあってまさに弁護士として回答する風に丁寧語で書いてしまったが、いらんことしたなあ。

意外と長くなって、ヤバいなあ…と思いながら書いていた。

①415条②709条いずれも、「損害」「これによって生じた」等のあてはめはほとんどしなかった…あまり問題文に事情がなくて、配点があっても小さいだろうと見たのでカットした。②は当初、715条構成を考えていたが、「Cに直接709条構成でいけんじゃね?やった~その方が楽だ!」と途中で思い、直接709条構成に飛びついたのが良かったのかどうか…時間的にはこれしかなかったとは思う。

設問1は、“請求相互の関係”が法律上両立しない≒「法律上併存し得ない」(民訴法41条1項)かどうかで迷い、後回しにした。要件事実論的な分析で肯定したが、間違いなく加点事由にとどまる。

設問1のために表面を全て空白にしておいたが、だいぶ余ったので、そこに大きな×をつけた。

民訴法は設問2から書き出した。54~59行目は、参加的効力の生じる主要事実に関する判断を具体化して加点を稼ごうと思って書き始めたが、途中でよく分からなくなり、時間に追われて断念。

別にそれを書かなくても、60~65行目で参加的効力を否定できると思ったので。

設問3はわけ分からん問題で、全体的に加点事由となることを確信し、テキトーに書いた。“事情”を検討することが求められているので、法律論の比重は小さいような気がするが、分からん。

設問2の方が解きやすそうだと思ってこちらから…4~7行目で、名義説の形式性を貫いて「第三者のため」の直接取引にしたのは、H24では名義説ながら実質的なあてはめをした再現答案の成績が軒並み伸びてなかったからだが、本問では「自己のため」でもいいのかもしれない(でも間違いなく合否に無関係)。

設問1は、司法論文過去問(一応ネタバレ防止のため、年度は伏せる)に出ていたことに後から気づいた。その講義・教材作成時の調査資料によると、この筋もありみたいだが、少数説かな…でも絶対大丈夫。