大分の佐伯名物である「ごまだしうどん」を作ってみました。

全国観光特産検定の勉強をしていて、各地の郷土料理の名前をいくつか覚えました。

気になったものは食べてみたい。

けれど、そうそう旅に出かけるわけにもいかないので、作れそうなものは自分で作ってみることにしました。

少し前に京都の郷土料理である「にしんなす」を作りましたが、テレワークの今日、「昼食は俺に任せろ~」と、「ごまだしうどん」を作ったわけです。

作り方は簡単。

1.うどんを茹でる

2.ごまだしを大さじ1うどんに盛る

3.ネギやかまぼこを乗せる

4.お湯をかけたら混ぜ混ぜして、ごまだしを溶いて食べる

以上。

いやいや、ごまだしとは何ぞや。

1.炒りごまをすり鉢でする

2.焼いた魚の身をほぐしてすり鉢でする(フードプロセッサ可)

3.細かくなった魚の身に、1のごまとみりん、日本酒、醤油を合わせ、中火から弱火で30分ほど火を通す

手間はかかるけど、やることは簡単。

いつか、作ってやろうと機会を狙っていたわけです。

するとどうしたことでしょう。

昨日、仕事の帰りに立ち寄ったセレクトショップに「ごまだし」が売っているではありませんか!

安い買い物ではありませんが、こんなに高くもなかったよ。

お小遣いからの持ち出しですが、ちょっとしか惜しくはない!

ついでに、うどん以外にどんな食べかたがあるかもお店の人に教えてもらって、ほくほく帰宅し、さっそく今日つくったわけです。

う、ま~い!

冷蔵庫に小葱がなかったので、普通のネギの青い部分をトッピング。

ごま好きの私は、追いごまをしていただきました。

山形の「ひっぱりうどん」の具にはサバ缶を使いますから、うどんと魚の相性は結構いいのかもしれない。

今度はどこの郷土料理を作ろうかなあ。

簡単で美味しい郷土料理、知っていたら教えてくださいな。

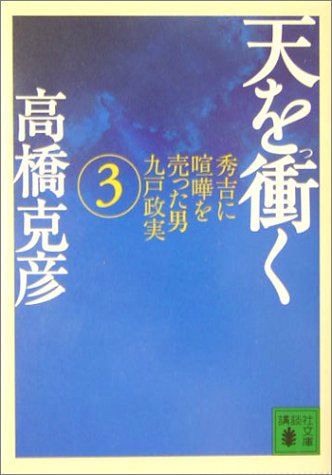

本日の読書:天を衝く 秀吉に喧嘩を売った男九戸政実 高橋克彦

カバー裏より

『目前に迫る十万の豊臣秀吉軍。日本中がひれ伏した敵に、わずか五千の兵で九戸政実は喧嘩を売った。策を尽くし、鍛えた武力で敵を翻弄する九戸党。誇りをかけた最期の戦いを待ち受けていたのは―。『炎立つ』『火怨』からつづく、陸奥(みちのく)の男たちの熱き魂を描いた歴史巨編「三部作」が、万感の最終幕を迎える。』

3ヶ月以上も間をおいての最終巻。

一気に読み切りたかったけれど、しょうがない。

織田信長と一戦交わしたいと願っていた九戸政実は、南部本家の跡目争いに端を発した内戦のため、結局西国へ打って出ることができず、気がついたら時代は豊臣秀吉の一人勝ちとなっていた。

秀吉の勝ち方は決して武将のそれではなく、最後のまつろわぬ武将として秀吉に喧嘩を売る。

それは勝つための戦いではなく、武士としての生き様を知らしめるための戦い。

最初から死ぬ気だからできる、5000対10万の戦いなのだ。

それまでの戦いで、一度も負けたことのない九戸政実。

日ごろの鍛錬はもとより、知略にも優れている。

それこそ、南部本家の信直の器の小ささ、その側近である北信愛の姑息さと比べて、一回りも二回りも役者が上だ。

政実が、自分を措いてでも南部の棟梁にしたかった弟の正親すら、凡庸に見えてしょうがない。

ちょっと政実、出来過ぎです。

勝っているうちに投降して、残された者たちの命を守り、最後まで武将としての生き様を貫いた政実。

試合に負けて勝負に勝ったというところか。

あんまり出来過ぎなので感情移入は出来なかったけれど、歴史として見たときに、こんな人物がいて、こんな出来事があったと知ることができたのは上々。

伊達政宗以外にも人はいた、ということだね。