オホーツク街道の旅は、稚内北方記念館に別れを告げこれから宗谷岬へ向かう。

去年のオホーツク街道序章の旅では、司馬遼太郎のオホーツク街道を真似て抜海岬、野寒布岬、声問岬、宗谷岬の4箇所の岬を巡り、更に間宮林蔵渡樺の地にも立ち寄った。

今年のオホーツク街道の旅は去年立ち寄れなかったオンコロマナイ遺跡と宗谷丘陵に行こうと考えている。

最初に、人類学者であり半ば探検家でもあった泉靖一、彼のゆかりのオンコロマナイ遺跡から探訪する。司馬遼太郎は街道をゆく「オホーツク街道」の中で、泉靖一の章を設定して人類学者泉靖一にふれている。

司馬は泉について冒頭にこう書いている。

「私は残念にも、文化人類学者の泉靖一(1915〜1970)の生前に会う機会をえなかった。しかしその文章に接してきたために、旧知であったような錯覚がある。」

ウィキペディアによる泉靖一の紹介は泉靖一ファンである僕から見ると冷淡である。

「東京、雑司ヶ谷に父・泉哲(植民政策学者・明治大学/京城帝国大学教授)、母・ハツヨの長男として出生。本籍地は北海道夕張郡角田村(栗山町の前身)。東京市青柳尋常小学校入学-豊島師範学校付属小学校(4年次転入)-朝鮮・京城府公立東大門尋常小学校(6年次転入)、京城公立中学校、京城帝国大学予科、京城帝国大学法文学部(当初は文学科、のち哲学科に転科)卒業。京城帝国大学法文学部助手、同大・理工学部助手兼書記、同大・学生主事補、同大・大陸資源科学研究所嘱託、同大・法文学部助教授を経て、太平洋戦争敗戦による朝鮮統治の終了と大学の閉鎖で、福岡市博多へ引き揚げる。占領期の数年間は、博多の聖福寺境内に設置された在外同胞援護会救療部に勤務。1949年4月に明治大学政治経済学部助教授、1951年11月に東京大学東洋文化研究所助教授に配置換え、同僚の一人に考古学者の江上波夫がいた。 1955年4月に東大教養学部へ配置換え、著名な弟子に川田順造・増田義郎がいる。1962年4月には石田英一郎と入れ替わりに、東洋文化研究所に再び配置換え、1964年11月に同研究所教授に昇任、1970年4月に同研究所長となったが、学園紛争の処理などもあり多忙を極めた。梅棹忠夫らと共に、国立民族学博物館設置に向けて活動し、開館後は館長に内定していたが、同年11月15日に急逝した。なお、国立民族学博物館の一般公開は7年後の1977年11月15日で奇しくも泉の命日だった。」

この泉靖一の最帰に、間接的にではあるが司馬遼太郎は立ち会っている。その日11月15日、司馬はたまたま友人の梅棹忠夫氏らと京都祇園の小さな料理屋の二階に居た。

去年のオホーツク街道序章の旅では、司馬遼太郎のオホーツク街道を真似て抜海岬、野寒布岬、声問岬、宗谷岬の4箇所の岬を巡り、更に間宮林蔵渡樺の地にも立ち寄った。

今年のオホーツク街道の旅は去年立ち寄れなかったオンコロマナイ遺跡と宗谷丘陵に行こうと考えている。

最初に、人類学者であり半ば探検家でもあった泉靖一、彼のゆかりのオンコロマナイ遺跡から探訪する。

司馬は泉について冒頭にこう書いている。

「私は残念にも、文化人類学者の泉靖一(1915〜1970)の生前に会う機会をえなかった。しかしその文章に接してきたために、旧知であったような錯覚がある。」

ウィキペディアによる泉靖一の紹介は泉靖一ファンである僕から見ると冷淡である。

「東京、雑司ヶ谷に父・泉哲(植民政策学者・明治大学/京城帝国大学教授)、母・ハツヨの長男として出生。本籍地は北海道夕張郡角田村(栗山町の前身)。東京市青柳尋常小学校入学-豊島師範学校付属小学校(4年次転入)-朝鮮・京城府公立東大門尋常小学校(6年次転入)、京城公立中学校、京城帝国大学予科、京城帝国大学法文学部(当初は文学科、のち哲学科に転科)卒業。京城帝国大学法文学部助手、同大・理工学部助手兼書記、同大・学生主事補、同大・大陸資源科学研究所嘱託、同大・法文学部助教授を経て、太平洋戦争敗戦による朝鮮統治の終了と大学の閉鎖で、福岡市博多へ引き揚げる。占領期の数年間は、博多の聖福寺境内に設置された在外同胞援護会救療部に勤務。1949年4月に明治大学政治経済学部助教授、1951年11月に東京大学東洋文化研究所助教授に配置換え、同僚の一人に考古学者の江上波夫がいた。 1955年4月に東大教養学部へ配置換え、著名な弟子に川田順造・増田義郎がいる。1962年4月には石田英一郎と入れ替わりに、東洋文化研究所に再び配置換え、1964年11月に同研究所教授に昇任、1970年4月に同研究所長となったが、学園紛争の処理などもあり多忙を極めた。梅棹忠夫らと共に、国立民族学博物館設置に向けて活動し、開館後は館長に内定していたが、同年11月15日に急逝した。なお、国立民族学博物館の一般公開は7年後の1977年11月15日で奇しくも泉の命日だった。」

この泉靖一の最帰に、間接的にではあるが司馬遼太郎は立ち会っている。その日11月15日、司馬はたまたま友人の梅棹忠夫氏らと京都祇園の小さな料理屋の二階に居た。

階下からの電話の知らせで降りていった梅棹が上がってきた時には血の気が無くなっていて、「泉誠一が亡くなった。」と告げた。

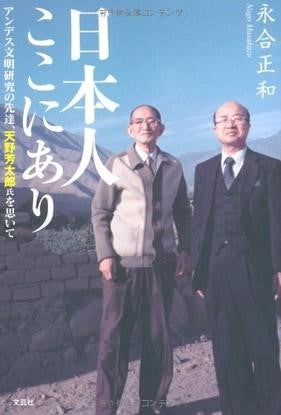

泉と梅棹は同じ学問のライバルとも言える関係で、国立民族学博物館の創設を目指すべく二人で奔走していた最中の訃報だった。泉靖一は、僕をアンデス大好き人間に導いてくれた最初の先達であり、彼の「インカ帝国」を読んでいなかったら、ここまで南米の高原地帯を好きになれなかったろう。

泉靖一ファンの割には彼の著書についてはそう読んでもいない。

彼の経歴で特筆されるのは、京城(今のソウル)での生活が長かったことだろう。

彼の生涯は1915〜1970年の55年だが、1927年から1945年まで京城で生活している。その頃の朝鮮は南北に別れてなくて一つの国のまま日本の属国として日本の支配下にあり、支配する側の民族として朝鮮に18年もの間生活していた。

人生の3分の1の時間を、泉誠一は朝鮮半島で過ごした。その頃のことは彼の自伝である遥かな山やまに詳しく著述されており、藤本英夫氏の泉靖一伝でもわかりやすく力を込めて記述されている。

彼の人間的魅力については多くの人々の知るところである。

泉がペルーを訪れるたびに寸暇を惜しんで会い、プレ・インカの盃でビスコ(古代から伝わるブランデー)を酌み交わした程親交の有った冒険商人天野芳太郎はこんなことを言っている。

『「実に愉快な友達だった。99%まで友達だった。」残りの1%だが「彼は朝鮮文化に帰っていった。(泉誠一は、12歳から30歳までを朝鮮半島で過ごした。)それがたまらなく淋しい。」』と、恋人の心変わりを嘆くように言ったという。