伊勢の心御柱のしんは「中」であり、天御中主神に繋がる。

彼らは星神であり、銀河の中心におられる神が彼になる。

★前の記事

★目次

☆1 銀河はありなれ

☆2 御柱の心は、中

銀河はありなれ

(9、志那都星(しなつほし)より引用)

銀河を”ありなれ”と呼びましたが、その由来は、黙々として動く星の姿を広野を歩む羊 anis(アニス)の群れにたとえていたのであります。これが訛って”ありなれ”に書き写された(以下略)

「儺の國の星」は、那珂川に古来から伝わる星の名を集めたもの。

そこから神の名や古語に繋がるのは、古代において、星の運行が重要であったからに他ならない。

儺の國*那珂川

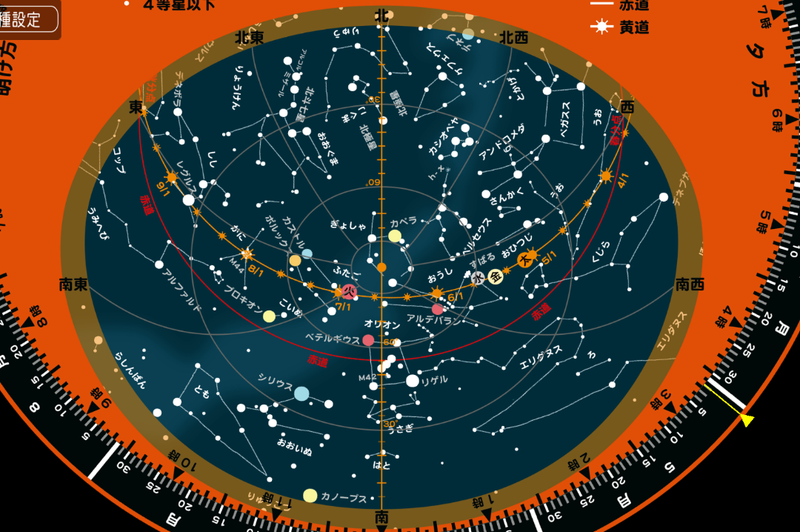

季節により廻る星に名をつける。

星の動きを、生活の目安としていたのだ。

ゆえに、星には様々な名がつけられる。

少なくともこの地では、それは共通のものであったであろう。

かの書には、物部の先祖は近東から来たという文言がある。

数多の外国の神の名、言葉が散見される。

しかし、腑に落ちるのだ。

古来は今よりももっと、広範囲の地域の言葉が使われていたかもしれない。

今、由緒の分からない言葉の語源であることも不思議ではない。

”ありなれ”は銀河

これもこうしたものの一つかもしれないと思われた。

銀河は天の川。

前に記載したが、「うましのみち」とも呼んだという。

(「儺の國の星」拾遺より)

銀河を"うましのみち"と言う。

子午線に沿ってほぼ南北に流れるからである。

饒速日命と御炊屋姫の御子、宇摩志麻治(うましまじ)の名はそれを意味しているのではないか。

彼らは星神。

この地において、星が重要であり、それに神を見ていたからに相違ない。

彼は住吉神でもある。

私の旧姓の家紋には三ツ星がある。

「昔、海の民で、オリオンの三ツ星を住吉神としていたから」と伝わっている。

現在、海で仕事をする者にとってもそうらしい。

古来、星は島と同義語。

これも後に「儺の國の星」にある。

島を星と見ていた(見立て)ゆえと。

よって、三島神は三つ星であり、彼らなのだ。

大和では、三島神は布留神である石上神宮の饒速日命。

筑紫では高良神を意味する。

高良神は安曇磯良神。

磯の神であり、石上(いそのかみ)とは、かの神を意味していた。

伊勢は古来、磯宮であった、祭神天照が磯神であるからだ。

彼が饒速日命であり、高良神となる。

尚、天照は二柱。

彼の后の神功皇后が、御炊屋姫。

「三ツ星は住吉神」

海の民は、忘れていなかった。

また、それは海の神が彼であることも意味する。

綿津見神である志賀神も、高良神と同神なのだ。

そこは龍宮と呼ばれていた。

八大龍王は、彼らに繋がる。

心御柱のしんは、中

(9、志那都星より 引用)

銀河をのぞいた黄道以外のところにちらばる星を遠い祖先は高階(品)星と呼びました。

(しなには、中という意味があるので)

(中略)

高科星は胡語の星 Kakkav (カツカブ)を漢音に”かかを(厦門)”を倭人がさらに訓よみしたものらしく、時代は天平の頃かと思われます。

伊勢神宮には心御柱(しんのみはしら)が御鎮座されている。

この”しん”とは言うまでもなく”しなつ”の古語がいつしか萬葉仮名で表現される時代に漢字に心で書き現された由緒があったことは今は伝える人もなくなった。

伊勢神宮の心御柱の心(しん)は、しなつ(なか)を意味する。

宇宙の中心におられるという天御中主神は北辰の神であり、彼もまた饒速日命であった。

新嘗祭により繋がった。

それは石上神宮の魂振神事(鎮魂祭)と同じ日にある。

(以下の記事より)

冬至の日は、饒速日命の命日。

「継承したい神」は、饒速日命。

この日の正中にくる、三ツ星と北極星。

それ故に、饒速日命は「住吉神」であり、「北辰(天御中主神)」とされたのではないか。

心御柱が「中」であるのならば、天御中主神でもある彼を示唆しているのかもしれない。

そこが世界の「中心」と意味になるだろう。

社において「見立て」は、神を示唆する重要なものになる。

見立てることで、そこに神が宿るからだ。

銀河、すなわち世界の中心の神。

それが天御中主神である彼なのだ。

時量師の神

(「儺の國の星」9、志那都星より引用)

古事記神代記には時量師の神の名がみえます。昼と夜、夏と冬を天秤の左右の皿に載せて見定める神でありました。

星や月や日の運行に沿った暦を作ることは、自然と共に生きていた古人達にとって、無くてはならない作業であった。

伝えられてきた古来からの知恵や経験生かし、暦を作製する。

その仕事自体を神と名付く。

それは次の世代に繋ぐ為の道しるべなのかもしれない。

(つづく )

記事内の考察や写真、イラストなどの使用は著作権のルールに沿ってくださいますようお願いいたします。

*******************************************

X(Twitter)

古代や神のこと、少しずつつぶやきます。

小分けなので分かりやすいかもです![]()

フォローお願いします![]()

https://twitter.com/sakura15335?t=zywdh8uJGIhzvxAk28C_Tg&s=09