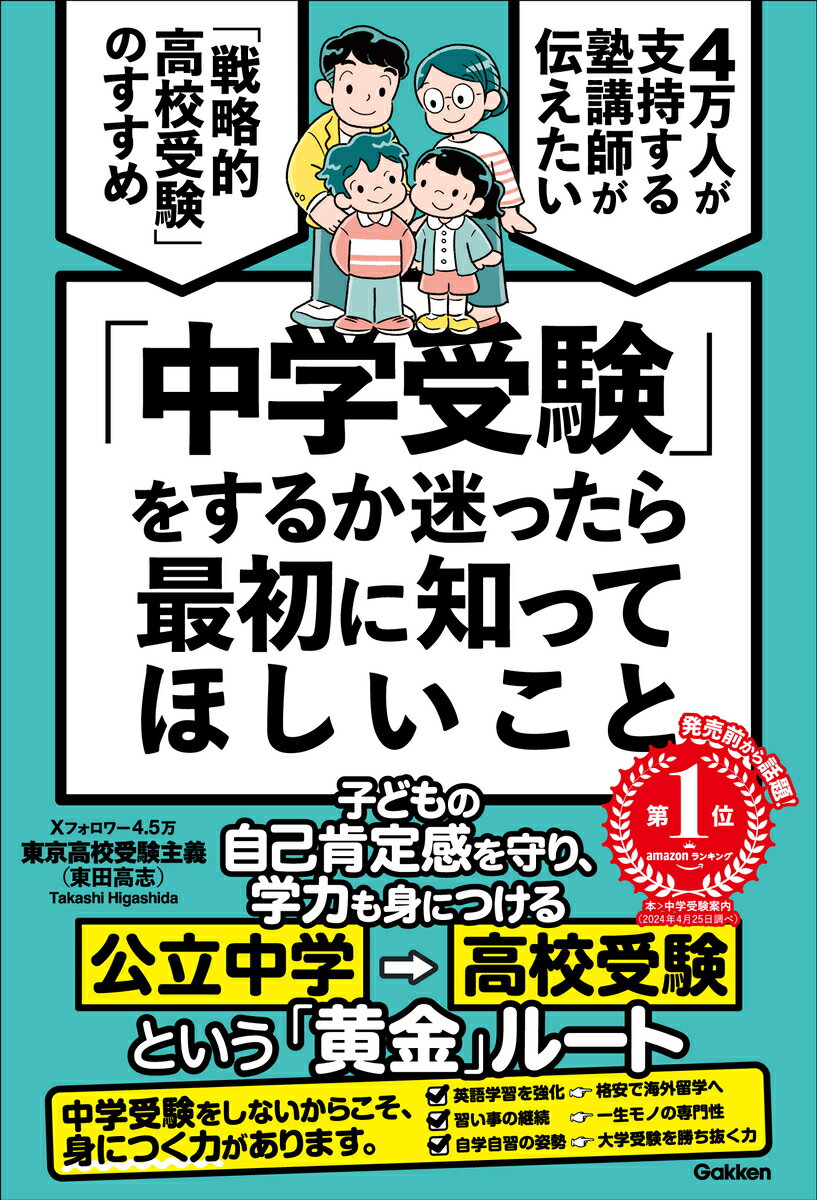

この本は珍しくパパが購入してきました。娘の塾の送迎で、娘の帰りを待っている間に入った本屋さんで見つけて買ってきたそうです。20年のキャリアを持つ塾講師の方が書いた一冊です。私に是非読んで欲しいということで 読ませていただきました。

中学受験に適性のある子供はズバリ、「知的好奇心が強く、心の成長が早い早熟タイプの子供」だそうです。

早生まれや晩熟タイプの小学生は、精神的な成長度合いが同級生よりもゆっくりで、努力だけではその差を埋められずに、中学受験では不利になってしまうことがあるそうです。

まさにわが娘は後者であり、(親の)必死の努力だけではどうにもなりませんでした。![]()

ちなみに灘中の合格者の生まれ月は4月から6月生まれの子供は197人が合格( 全体の36.4%)に対して、1から3月生まれは 76人(全体の14.1%) となっています。これほどまでに生まれ月が小学生の学業成績に直接的な影響を及ぼしているとは驚きました。(更に年齢が上がると、この差はなくなっていきます)

もはや難関私立中学の入試は、努力量よりもむしろ生まれ持って定められた「脳の成長の速さ」争いになっているそうです。

よって晩熟タイプの子供に、無理やり中学受験を経験させると自己肯定感までが破壊されてしまうことがあるそうです。こういうタイプの子供は高校受験の方があっている可能性があります。(高校受験までの3年間があれば、晩熟タイプの子供も成長が追いつくそうです)

この本を読んでいて面白いなあと思ったのは「競争適性」というキーワードです。

中学受験塾では常に偏差値やテストの成績にさらされ、 座る席までもが成績順となっていますが、競争適性のある子供たちは、これをまるでゲームのように楽しむことができるのだそうです。

偏差値やクラスが下がっても心が折れることなく、常にかかり続ける強いプレッシャーに耐えられるだけの競争適性を備えた、早熟な子供達。

いやはや、凄い人材ですね。戦い続けるために生まれてきたソルジャーのような逸材たちです。

私は26年間営業職で働いていますが、営業もまさに数字とのプレッシャーの闘いであり、競争適正に適さない人材は営業職には向いていないと思います。

しかしながら、数字を追い求めるばかりでは心身ともにズタボロになりますし、競争心を煽るよりも数字以外のこと(着物の楽しさやお客様の笑顔) に喜びを求める方が、結局は売れる人材となるような気もいたします。(仕事も長く続きますし )

)

学問もしかり。私は子供たちには偏差値競争を勝ち抜くサイボーグ戦士というよりは、学ぶことの楽しさを味わえるような教育を心がけたいと思います。

ちなみに我が娘は「の~んびり」タイプですので、競争心とは全く無縁なタイプかと思います。

また"さもありなん"と思ったのが、私立中学受験に必要な家庭の経済力の目安です。都内で子供2人を私立中学に入れるのであれば、世帯年収は1500から2000万円が最低ラインなのだそうです。子供一人でも最低1200万円は欲しいところだとか。

桜蔭中の世帯平均年収は 約1736万円、海城中で約1628万円、聖光学院中で約1561万円となっているそうです。

我が家も息子が私立の中高一貫校に通っていますが、成長とともに毎年のように買い換える制服代や海外研修プログラム費用、学校の授業料など毎月かなりのお金がかかります。これに加えて住宅ローンや大学のための貯蓄までを 鑑みるのであれば、都内であれば最低でも年収1500万円というのは当然だと思います。

著者曰く、中学受験は「早熟度の受験」であり、高校受験は「努力の受験」となるそうです。また都市部の公立中高一貫校は「適性の受験」であり、適性検査対策に2年も3年も費やした子供たちが、毎年大量に不合格になるそうです。公立中高一貫校のテストは、高校受験のように積み重ねた努力が点数に反映される試験ではなく、適性検査対策 ばかりを重点に置いたがために、基礎学力がおろそかになってしまった子供達が沢山存在してしまうのだそうです。(適性検査対策は小学6年生の2学期からで、それまでは 基礎学力を大事にしましょうとのこと)

それにしても中学受験とは本当にすごい世界ですね。まだこの世に生まれてから12年間しか経っていないのに、熾烈な競争のなかで揉まれるのですから。

我が家は2人とも集団塾には入れませんでしたので、偏差値や過酷な競争とは一切無縁でありましたが、中学受験塾に子供を入れる際には、我が子が「早熟と競争の適性レース」に向いているのかどうかを見極めてあげることも、 親の心得の大事な一つなのかもしれません。