引きこもりの自立支援活動を30年以上続けてきた、団体 創設者の二神能基さんの著書を拝読いたしました。

本書を読んで初めて知ったのですが、引きこもりの定義は15歳から64歳迄となっているそうです。引きこもりは2022年の調査では 146万人という数値が出ていて、15歳から64歳までの50人に1人は「引きこもり」であるということになります。

引きこもりは65歳を過ぎれば、それ以降は普通の高齢者にカウントされるということですね。それにより引きこもり人数の多い60代・50代が(65才以降)カウントから外れ、今後は引きこもりの総数も毎年3.5万人も減少していくそうです。

新しく引きこもりになる可能性のある若者が、今の50代の人数の半分近くになる少子化世代では、若者が毎年1万人程度引きこもりとなっても、引きこもりの人数は毎年差し引きで2.5万人程度減っていくと予想されています。

これからは日本の総人口が著しく減るのだから、引きこもりの数も減っていくのは当然・・。

もはや「65歳以上になり引きこもりとカウントされなくなった、元引きこもりの高齢者たち」は、親なきあとは親が納めてくれていた国民年金や遺産、もしくは生活保護などの福祉支援を受けて生きていくということになりましょうか。

親が残してくれた実家や資産と月6万円の国民年金があれば、きちんと節約すれば老後も生活可能なのではという気もするような、しないような。。

引きこもりの老後は、なんとかなるのかならないのか。。。

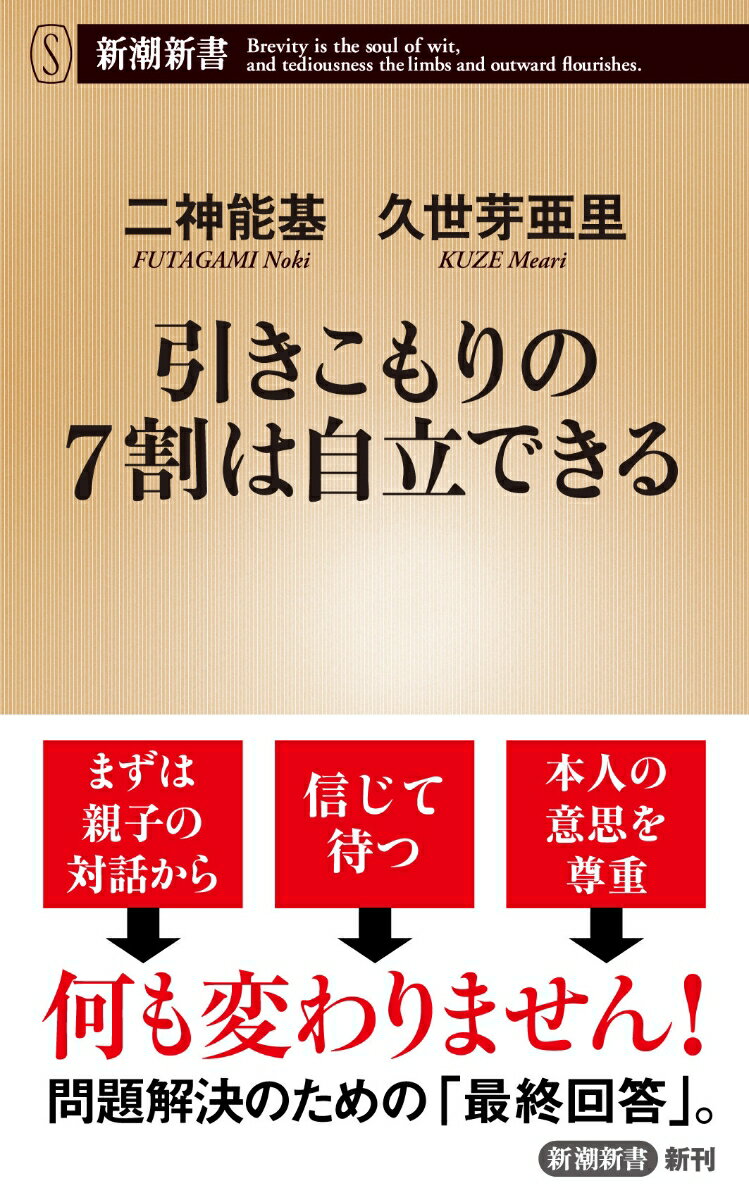

完全に著者の思いの真逆を思い浮かべてしまいましたが、 著者は引きこもりになってしまう子供たちの特徴として3点あげています。

① 欲しいものがない

貧しい時代に育った世代にはハングリー精神があり、欲しいものを手に入れるためには働かなければなりませんでした。しかしながら現在の若者は、子供の頃からほとんどのものを手に入れています。欲しいものがないからお金の必要性がなく、働く理由も生まれてこない。寝る場所も食べるものも引きこもっている限りは自動的に満たされています。

②やりたいこともない

現在の若者はスマホを手にして育っていて、大抵のやりたいことはスマホの画面でできてしまいます。

③下流志向

欲しいものがなく、やりたいことがないので、お金が必要ない。上流志向を望まない引きこもりの子供たちと、今までの親の価値観や人生観に違いがあります。

引きこもりの人たちにはそもそも「やりたいことがない」方が多数派であり、彼らには「お金のために働く」というよりも「役立ち感」に反応をするそうです。

引きこもりの子供は自分のために生きるというよりも、 「他人に役立つ人生を送りたい」と考えていることが多く、老人介護や障害者支援の仕事など「ありがとう」 と言われる仕事に喜びを感じるケースも多いそうです。

著書は20代30代の若者には「解決なんて無理」と親が諦めることなく、第三者の介入を入れて自立させることを呼びかけています。

しかしながら、何十年も引きこもっていた40代・50代・60代の人が自立する(就労する)ことはもはや現実的ではなく、 そのような場合には親が様々な事務手続き( 家族信託や親の死後事務委任契約)を万全にして、親なき後の彼らの生活を整えておくことが大事になるようです。