日高見国

(ひたかみのくに/ひだかみのくに)は、日本の古代において、大和または蝦夷の地を美化して用いた語。『大祓詞』では「大倭日高見国」として大和を指すが、『日本書紀』景行紀や『常陸国風土記』では蝦夷の地を指し大和から見た東方の辺境の地域のこと。

解説

『釈日本紀』は、日高見国が大祓の祝詞のいう神武東征以前の大和であり、『日本書紀』景行紀や『常陸国風土記』での日本武尊東征時の常陸国であることについて、平安時代の日本紀講筵の「公望私記」を引用し、「四望高遠之地、可謂日高見国歟、指似不可言一処之謂耳(四方を望める高台の地で、汎用性のある語)」としているが、この解釈については古来より様々に論じられている[1][2][3]。

例えば、津田左右吉のように、「実際の地名とは関係ない空想の地で、日の出る方向によった連想からきたもの」とする見方もある[4]。神話学者の松村武雄は、「日高見」は「日の上」のことであり、大祓の祝詞では天孫降臨のあった日向国から見て東にある大和国のことを「日の上の国(日の昇る国)」と呼び、神武東征の後王権が大和に移ったことによって「日高見国」が大和国よりも東の地方を指す語となったものだとしている[5]。また、「日高」を「見る」ということでは異論はなく、「日高」は「日立」(日の出)の意味を持つので、『常陸国風土記』にある信太郡については、日の出(鹿島神宮の方向)を見る(拝む)地、ということではないかともされ[6]、旧国名の「常陸」(ヒタチ)は、「日高見道」(ヒタカミミチ)の転訛ともいわれる[7]。

その他様々にいわれているが、いずれにしろ特定の場所を指すものではないということでも異論はなく、ある時の王権の支配する地域の東方、つまり日の出の方向にある国で、律令制国家の東漸とともにその対象が北方に移動したものと考えられている[8]。北上川という名前は「日高見」(ヒタカミ)に由来するという説もあり、平安時代には北上川流域を指すようになったともされている[9]。戊辰戦争直後には北海道11カ国制定にともない日高国が設けられ、現在は北海道日高振興局にその名をとどめる。

新説

金田一京助は、「公望私記」が「四望高遠之地」とするのを批判し、「北上川」は「日高見」に由来するという説を唱えている[10]。高橋富雄は、この「日高見」とは「日の本」のことであり、古代の東北地方にあった日高見国(つまり日本という国)が大和の国に併合され、「日本」という国号が奪われたもの、としている[11]。歴史書などの史料による裏づけがあるわけではないが、いわゆる東北学のテーマとして、話題になっている[12]。

飛騨王朝の成立

飛騨国統一関連地図

ここでは、飛騨口碑及び考古学的事実を照合して飛騨王朝の成立過程を類推してみよう

飛騨高天原

飛騨地方には飛騨高天原伝承がある。この高天原伝承は他地域の高天原伝承よりも古いもので、最初の高天原伝承を伝えられている。飛騨地方は縄文遺跡が非常に多い地域であり、バイカル湖周辺から移動した来た文化の南端にあたる。この周辺が西日本地域の縄文文化と東日本の縄文文化の接点にあたっている。

飛騨地方は現在でも縄文人の血が大変濃い地域で、弥生人の流入を阻止してきたと思われる。その地域にある高天原伝承であるから、縄文時代にこの飛騨地方に飛騨国が存在したと推定できる。

飛騨地方には飛騨から九州へニニギ命が天孫降臨したという伝承や、天照大神伝説などが豊富であり、また、それを裏付ける神代遺跡も多い。この伝説はいったい何に由来するのか、飛騨国の謎は深まるばかりである。まずは、飛騨高天原関連伝承・遺跡の実態を探ることにする。

飛騨高天原伝承

山本健造氏著「日本古代正史とその思想 国づくり編」より抜粋

乗鞍岳の麓に大昔から日本人類の祖先に当たる最初の人たちが住んでいて、その民族の総本家として敬われていた家には姓がなく、上方様と呼ばれていた。その分家が飛騨から日本全国に広がり日本人の元となった。

高天原は飛騨であり、その中心は丹生川村・宮村・久々野町・高山市であり、その一帯に古代の中央政府があった。上方様の一族が乗鞍岳の麓に住んでいた時代にいくつかに分家した。その中に国常立尊や伊邪那岐命もいたという。この一族が記紀のスメラミコトで後の天皇家につながる。この地の人々は乗鞍岳を「アワ山」と呼んでいた。

飛騨の丹生川の地で、森の中に水をためる池を作り、その池の周りに集まって座り、池の水に太陽を映してそれを見つめる御魂鎮めをしていた。この神事は「日抱の御魂鎮め」といって、今から130年前ぐらいまで行われていた。日を抱くように人々が輪になって座ったので日抱と言った。日抱の宮は乗鞍を中心として18社あるが、後に伊太祁曾神社と名を変えられている。この日抱が後に飛騨となった。この神社の場所は乗鞍岳がよく見える場所にあり、この神事を行った池は現在も残っている。

その中で最たるものは、乗鞍岳の峰のひとつである大丹生岳や四ッ岳山頂付近にある「大丹生池」へ上り、 修験者の皆で大丹生池を囲んで念仏を唱え、神々を崇め奉ていたという儀式だったようである。そして、この儀式の「日抱き」という名前がなまって、現在の「飛騨」と 言う地名になったらしい。

気候の変動と共に乗鞍の地から位山の地に移った。位山の頂上の磐座の周辺は国常立尊や天照大神など代々のスメラミコトを祀った神聖な場所である。天照大神の時代に九州地方が騒々しくなった。天照大神は三人の娘を九州に様子見に行かせた。また饒速日尊を大和や河内国を治めるために大勢のものを連れていかせた。九州ではコホロギという人たちが住んでいて、朝鮮や大陸から来た人たちに責められるかもしれないので助けてほしいという要請があった。天照大神は諸神と諮って、飛騨にいては対処できないので、若い強い者を九州に送ってそこを平定しようということになった。瓊瓊杵命以下、飛騨高天原の人々の大移動が行われて、九州の高千穂の地に行かれました。これが天孫降臨である。

出雲の国譲りの時、天若彦が殺された。妻の下照姫その兄の阿遅志貴命が、その遺骨を持って飛騨に入ろうとしたが、若彦の反逆の真相がわかり、飛騨での本葬をあきらめて飛騨路の入口の美濃で葬式を行った。美濃にその喪山や若彦と下照姫を祀った大矢田神社がある。その後下照姫と阿遅志貴命は美濃を開拓した。

伊太祁曾神社推定18社

神社名 鎮座地

荒城川神社 大野郡丹生川村大字森部字中田保279番地o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字旗鉾字大西平17番地o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字日面字西ノ谷784番地の2o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字根方字乙保木577番地o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字瓜田字山越140番地の1o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字板殿字宮ケ洞327番地o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字池之俣字口川ばた6番地o

伊太祁曽神社 大野郡丹生川村大字日影字宮ノ西30番地o

伊太祁曽神社 吉城郡神岡町巣山460番地o

伊太祁曽神社 吉城郡上宝村大字鼠餅1085番地o

久手神社 大野郡丹生川村大字久手字大州巾249番地o

栗原神社 吉城郡古川町上町410番地o

栗原神社 吉城郡上宝村大字宮原350番地o

乗鞍神社 大野郡丹生川村大字岩井谷字山越704番地o

白山神社 高山市下林町2387番地o

白山神社 吉城郡河合村大字新名字かうず谷393番地o

白山神社 吉城郡上宝村大字荒原352番地の2o

日抱神社 大野郡丹生川村大字白井字大岩115番地

上の表は日抱神事が行われたと思われる伊太祁曾神社の推定18社である。いずれも五十猛大神が祭神となっている。これらの神社は乗鞍岳の北西方向に集中しており、冬至の日周辺に乗鞍山頂付近から昇った朝日で日抱神事を行ったことが推定される。祭神が五十猛大神となっているのはヒダキ→イタキ→イソタキ→イソタケの名前の類似から置き換えられたもので、素盞嗚尊の長子の五十猛命とは関係がないと思われる。

この伝承で、飛騨高天原のあらすじがよくわかるが、他地域の伝承と不整合な部分も多々存在している。

竹内古文書

富山市内に呉羽山があり、呉羽丘陵とも呼ばれている。富山平野にある丘陵である。「呉羽」は一帯の地名で、呉服部にちなむという。呉羽山は 呉羽丘陵の中の標高80mの山の名前であり、太古、御皇城山と呼ばれ皇祖皇大神宮があったという。この皇祖皇大神宮に伝わっている文献が竹内文献である。

伝承によれば、第25代・武烈天皇に仕えた大臣に、 武内宿禰の孫、平群真鳥がいた。日本書紀では、平群真鳥はクーデター計画が発覚し謀反人として殺されたと伝えられている。

しかし、ここに伝わる伝承ではかなり違っている。当時、武烈天皇は、新興の勢力から日本古来の伝承を伝える文献の引き渡しを強要されていた。天皇はこの文献を守るため、平群真鳥を殺したと見せて実は密かに越中へ落ちのびさせた。この密命が、越中富山の御皇城山にあった皇祖皇太神宮に伝わった古文献の守護だった。この平群真鳥の子孫が竹内家である。竹内文献には、神代文字で書かれた古文書と、これも奇妙な神宝類があった。この古文書をさして「竹内文書」といい、神宝類を「御神宝」 といい、この総称を「竹内文献」と呼ぶ。

「竹内文書」は元は神代文字で書かれていたが、平群真鳥が、漢字・カナ混じり文に書き改め、 竹内家ではこれを四代ごとに筆写し、代々、秘密裏に伝えてきた。

御神宝には、謎の金属「ヒヒイロカネ」で造られた皇室の三種の神器である鏡・刀剣、また、古代文字が彫り込まれた石や、天皇の骨で造ったという 神骨像など数千点にも上るおびただしい量の物だった。しかし、戦前不敬罪で裁判を受けることになり、皇祖皇太神宮から「神宮神祠不敬被告事件上告趣意書」が、 神宝を含む竹内文書約4,000点と史跡の現地調査の報告書などとともに、提出された。無罪判決となったが、提出物は裁判が終了してもすぐに返還がかなわず、 それら原本は太平洋戦争中の空襲により焼失したとされている。

第25代武烈天皇はこの行為により日本書紀で悪逆非道な天皇として記録されることになるのである。実際は仁愛に満ちた名君だったという。

竹内文献では、神武天皇以前にウガヤ・フキアエズ朝72代、それ以前に25代・ 436世にわたる上古代があり、さらにその前にも天神7代の神の時代があったといい、過去3000億年にさかのぼる奇怪な歴史が語られていた。 竹内文献によれば、今から数十万年前の超古代の日本列島は世界の政治・文化の中心地であった。 そして、越の国、つまり、いまの富山県・神通川の御皇城山を中心に、飛弾・乗鞍にかけた一帯が神話で云うところの高天原であり、すべての人類の元宮として建立された「天神人祖一神宮」という壮大なパンテオンがあった。 世界の人々は、この元宮にお参りに来たという。ここに世界の統治本部があったといい、それがある場所を高天原と呼んだというのである。高天原とは首都、世界の首都の意味だと、 竹内文書はいう。

このような内容を伝えている竹内古文書はあまりに荒唐無稽であり、「でたらめである。」と断じてしまえば問題なく決着するが、なぜこのような文書が残されたのであろうか。古代史の復元では荒唐無稽な伝承は、その伝承を伝える素地があったと考えており、その素地を追及するようにしている。

当初竹内古文書の内容は荒唐無稽すぎて無視していたが、飛騨王朝の調査をするに至って、ウガヤ王朝が飛騨王朝につながることが分かり、竹内古文書も何か真実を伝える柱があるのではないかと考えるようになった。この度、縄文時代やペトログリフの調査をするに至って、超古代の日本列島が世界の中心であり、その天皇が世界各地を訪問していたのは、縄文人が世界各地に移動していた事実を伝えるものではないかと考えるようになった。

飛騨の口碑

飛騨国には高天原伝承がある。その内容には様々なものがあり、一つにまとまらないところがある。大まかにまとめると次のようになる。

縄文時代と思われる口碑

天皇家は、神武天皇以前から上方様(うわかたさま)と呼ばれた時代が約6000年続いた。上方様の時代、天皇家は末子相続制だった。子だくさんの時代であり、兄弟姉妹は、民間に降りて婚姻し、多くの人々と血縁関係を結んだ。人口が増えてくると、人々の一部は、新しい土地を求めて、土地を去って行った。

そのときに、上方様の血族であるという証に、勾玉をもらっていった。勾玉は、湾曲した石で、その湾曲した部分には、皇室の魂が宿るとされた。去って行った人々は、それを我が身の係累の「証」として大事な折には身につけることを伝統とした。そうして何世代かが経つと、それぞれの土地に定着した人々が、はじめはひとりふたりだったものが、幾世代を経て、何百人かの集落となる。こうなると、同じ先祖を持つ親戚同士(村同士)でも、何百年も交流がなくなることがあり、そういう村同士が、ある日、なんらかのことでトラブルになる。村同士のイクサですから、これは村国家の一大事で、村長であるリーダーは、胸にご先祖伝来の勾玉を下げてイクサの場に赴き、相手の村国家の軍団と対峙してみると、相手の村長の胸にも、同じ勾玉が!そこで、

「やあやあ、あなたも上方様のご一統ですか」

「ハイ、私は何代の○○様の時代にこの土地に来た者です」

「そうですか。私は何代の□□様の時代ですよ」

「それなら、お互い親戚ではありませんか。ならばイクサなど辞めにして、一緒に酒でも酌み交わしましょう」

などとなって、流血事件が避けられたのみならず、互いの村国家同士の交流が深まり、互いに発展することができた。

そんな「証」が、勾玉であった、という。

弥生時代の直前と思われる口碑(山本健造著「明らかにされた神武以前」福来出版より要約)

飛騨は涼しくて、食べるものが豊富にあり、人々は大自然や先祖に感謝をして、”日抱御魂鎮”(ひだきのみたましずめ)をして平和で幸せな生活が長い長い間続いた。今から約2500年前のころ、大淡上方様(おおあわのうわかたさま)と申し上げる、賢くて、とてつもなく神通力を持ったお方が旗鉾(はたほこ)の奥の方に出られました。

大淡上方様は深く深く日抱御魂鎮をして、「先祖代々このかた、皆、平和で幸せで仲良く暮らしてきたが、これから将来海から上がって来た人たちが暴れたり、喧嘩したりする事が起きてくるだろう。

今までは、ただ仲良くしてきただけでよかったがこれからは団結して固まってゆかねば幸せを守ることはできない」と考えました。(いざと言うときに備えて国造りをせねば)

大淡上方様がのう、日本の国を、あのころは日本とは言わなかったのだが、日本の国を末永く立派に保つにはどうしたら良いか、外国に侵略されないようにするにはどうしたらよいか、いろいろとご心配下されたそうじゃ。

そして、国内のあちこちに使いをだされたのだ。・・・

口碑では、日抱御魂鎮を行って一番の大神通力者であり皆から敬わられた大淡上方様が、行く末を見通す神通力(未来の透視)によっていずれ海から上がって来た人達が暴れたり、喧嘩したりするとはっきりわかったのです。我々の先祖は本当に尊い方々であり、みんなが末永く幸せに暮らせるためにはどうしたらよいかと日抱御魂鎮を行って考えたと思います。日抱御魂鎮は「祈りの精神統一」であり大自然に感謝し先祖に感謝しみんなが幸せになるよう祈る。本家と分家という仕組みを作り国を護ろうとした。

大淡上方様の長男の直系の山麓住日高日抱奇力命(ヤマノフモトズミヒダカヒダキクシキチカラノミコト)や次男の山下住水分奇力命(ヤマシタスミミクマリクシキチカラノミコト)は飛騨の要所を固め、末っ子の直系命(マッスグノミコト)が直系を継がれた。

だんだん温度が下がるにつれて、西の方へもだんだんと広がって行った。大淡上方様は子供や孫や部下の者に、常に国を守って立派にすること、そのためにはまとめ役をする人によく仕えて団結すること、将来のことを見通して大きな希望を持ってやりぬくこと等々を教えられてのう。子は孫にまた孫にと子孫は受け継いたんじゃ。

大淡上方様には子が大勢おられてのう。一番賢くて一番神通力の強い末っ子の御方が大淡上方様の跡を継がれて、他の兄弟は、区別をするために姓をもらって分家(あぜち)をしたんじゃ。大淡上方様も生前は上方様と申し上げて、上方様の家は代々名字が無うて、分家をするときに苗字をもらったんじゃ。代々の上方様は一人一人名前をよう覚えておらんが、末っ子や女の人に賢い人がよく出られてのう。先代に分家した者、先々代に分家した者、兄や姉も皆、上方様上方様と敬い申し上げてのう。よくお仕えしてのう。また上方様は皆の者を可愛がって下されてのう。

総本家の上方様を中心にまとまっておったんじゃ。云々。」

弥生時代の初めごろと思われる口碑

15代淡上方様は都(本拠)を丹生川村から宮村に移し、後継者の孫 位山命(クライヤマノミコト)に皇統命(スメラミコト)の尊称を授けた。スメラミコトの称号はここに始まる。15代淡上方様一族を全国に派遣し、縄文連絡網を作った。

飛騨王朝誕生関連遺跡

飛騨伝承と考古学を用いて飛騨王朝成立過程を推定してみよう。

飛騨伝承をそのまま縄文時代の発掘状況に当てはめると、

① 「飛騨は涼しく食べ物が豊富にあり最初の平和な時代が長く続いた」とされているのは、まさに縄文中期に当てはまる。そして、その時代が6000年続いたとあり、これは、縄文時代前期あたりからに当てはまるといえる。

② 人口が増えて人が飛騨から去っていったというのは、縄文後期(4500年前)ごろより気温が下がり、西方の人口が増え始めた時期にあたる。

③ 丹生川村に本拠地を構える

④ 大淡上方様の時代に海外からの流入が増えたとされているが、これは、中国が春秋戦国時代に入ったBC770年ごろを指すと考えられる。

⑤ 縄文連絡網を作った15代淡上方様の時代は単純計算でBC400年ごろとなる。宮村に本拠を移す。

このように飛騨伝承は考古学から判明した縄文時代の状況とよく一致しているのであるが、詳細を見るとずれているようである。そのずれを修正しながら、飛騨王朝の成立過程を推定してみよう。

寒冷化によって、より効果的に食糧確保する必要が生じ、採取時期や作付時期を正確に知る目的でストーンサークルが日本列島(特に東日本)で盛んに作られるようになり、日の出・日の入りの位置とのかかわりで祭祀が始まった。飛騨地方での巨大ストーンサークルが垣内遺跡と思われる。

垣内遺跡(縄文時代後期前葉の拠点)

垣内遺跡は通称「上野平(うわのだいら)」と呼ばれる高原にあり、面積360ヘクタール、標高652メートル、高山市街地沖積面との比高差は100メートルである。東に笠ヶ岳、槍ヶ岳、穂高岳、乗鞍岳、南に御岳、西に白山が眺望でき、大変見晴らしが良く、日照時間が長い。

この遺跡に昔からあった三ツ岩は、触れると祟(たた)られるという地元の伝承があった。江馬修は昭和9年、石の周辺を発掘調査し、土器を採取、また現存した3個の岩以外に7個以上の岩があったことを地元の土地所有者から聞き直径約30メートルの環状石垣として考察した。ストーンサークルであったと思われる。

平成元年から2年度、圃場整備事業に先立ち高山市教育委員会が約5,000平方メートルの発掘調査を行なった。その結果、縄文時代中期後半の住居址が48基、後期後半が20基、その他7基が発見された。それらの配置を概観すると、中期後半の住居址群は中央の土壙群を中心に環状に配置され、後期前半の住居址も径を小さくしてほぼ同位置に環状に配されていることが確認された。しかし、出土した土器の状況から推察して、中期後半から後期前半への集落の継続性はみられず、ある程度の空白期間があったと思われる。後期前半には全国的にストーンサークルが盛んに作られた時期であり、飛騨地方の縄文人はこの地にストーンサークルを作ったと思われる。この発掘状況から推察して、この地の立地条件が良かったために、中期後半にはこの地に集落があったが、ここに住んでいた人々が、寒冷化によりどこかに移動した後、残った人々がこの地にストーンサークルを作ったものと考えられる。この位置は乗鞍岳・位山を見ることができ、さらに冬至の日に六方山山頂から登る太陽を拝むことができる位置である。

ストーンサークルは、中央広場にある土壙群の外縁に沿って並んでいたことになる。岩の大部分は明治、あるいは昭和30年代に移動されてしまっているため、岩の裾付け状態は不明である。唯一移動されていない岩は、圃場整備区域から除外されて保存される事になり、裾付状況を知るための発掘は見合わせた。岩の南側近くからは棒状の自然磔と、軟質部がくぼんだ陽石が配石してあったのが注目される。配石の痕跡しかないのではっきりとしないが、その陽石を中心に放射状に配石がされていたとも思われる。これは他のストーンサークルと異なる点である。飛騨地方の日輪神社周辺の聖地が日輪神社を中心とする16方位の放射状に配置されていることから考えて、後の皇室の紋章(16弁菊花紋)につながる配置がなされていた可能性が考えられる。

この遺跡の形態を各地の類例に比較してみると秋田県大湯環状列石に時期的に近いものではないかと考えられる。本遺跡ではローム層の上に約30センチメートルの腐葉土(黒色土)を堆積しているが、原位置を保っているといわれる岩はローム層を大きく掘り込んだり、敷石の上に構築された様子はない。ローム層を掘り込んでいないということで時期が新しいということにはならない。

また、垣内遺跡の特色として、出土した土器は縄文中期後半と後期前半の時期ばかりで、他時期の土器が見られなかったことがあげられる。このストーンサークルは縄文後期前半(4300年前から4000年前頃)とおもわれる。この遺跡は大湯ストーンサークルと同じころ(3800年前ごろ)に消滅することになる。

この遺跡が全盛期であったころに、縄文人の間に身分差が生じていると思われる。巨大なストーンサークルを作るには遠くから岩を運んでくる必要があり、少人数ではできない。多くの人々を計画的に動かすためには指示をする人が必要となり、身分差が生じることになる。この指示をした人物が祭主となり、この遺跡の祭主が後の飛騨国王につながっているのではないだろうか。

③ 飛騨王朝の成立時には丹生川村に本拠地があった

後期前半における垣内遺跡が飛騨地方の中心遺跡であると推定されるが、後期中頃にはこの遺跡は消滅する。この後の拠点集落はどこに移動したのであろうか。飛騨伝承を参考に考えてみると、その拠点地から乗鞍岳が眺望できる丹生川流域地域のはずである。その候補地は岩垣内遺跡である。

冬至の日に山頂から登る太陽の姿が次第に信仰の対象になったようである。冬至の日は日の出の位置が最も南になるときで、太陽の力が最も弱くなる時と認識されていた。冬至の日は太陽の復活の日であり、一年で最も神聖な日となりうるのである。高い山程信仰の対象になりやすく、飛騨地方の最高峰は乗鞍岳である。必然的に乗鞍岳が最も神聖な山となる。

乗鞍山頂から冬至の日に太陽が登る位置が最も神聖な位置となるのであるが、垣内遺跡の位置ではそれはできない。次第に山岳信仰が強くなるにつれて、本拠地の移動が考えられるようになった。その地が岩垣内遺跡の地である。

乗鞍岳

乗鞍岳(のりくらだけ)は、飛騨山脈(北アルプス)南部の剣ヶ峰(標高3,026m)を主峰とする山々の総称。古代においては「アワ山」と呼ばれ、 乗鞍の意は「祈り座」からきたものと伝えられている。山頂に乗鞍本宮があり、飛騨側に乗鞍本宮(鞍ヶ嶺神社)、信州側に朝日権現社が背中合わせで建っている。近くに高天原と呼ばれているところもあり、周辺には祭場が散在している。最初の神都があった処と言われ、飛騨高天原の中心となっている。

飛騨伝承では、飛騨国最初の神は乗鞍岳に降臨したとされている。乗鞍岳山頂から見て冬至の日の日の出の方向に高天原と呼ばれているなだらかな丘陵部が存在している。ここが降臨地とされているが、見たところ山頂部には何も存在していない。冬至の日に乗鞍山頂は厳しいと思われるので、これは、逆に考えれば高天原から見たとき夏至の日の日没方向が乗鞍山頂となるのである。

遺跡の配置から乗鞍岳が聖地として認識し始めたのは、縄文時代後期になってからと思われる。垣内遺跡の縄文後期前葉あたりから太陽が神としてあがめられるようになり、縄文人の中心的神が天照大神になったと思われる。

縄文人は神をスメルと読んでいたようである。これは、シュメール人を神と認識していたことを意味している。日本列島に上陸したシュメール人は当時の縄文人にとって信じられないような知識を持っており、それによって救われたことが多々あったと思われる。それによって、シュメール人を神と認識したのであろう。そして、そのシュメール人が周辺の地理を探るために乗鞍岳に登ったことが考えられる。そして、東の方を眺望した地が乗鞍岳近くの高天原と呼ばれている地であろう。なぜ、こんなところに高天原があるのか不思議であったが、このように考えると納得できる。そして、シュメール人が乗鞍岳から降りて来たのを神の降臨と認識して飛騨口碑ができたのであろう。

岩垣内遺跡(飛騨王朝の拠点)・・・飛騨王朝の成立

この遺跡は岐阜県大野郡丹生川村板敷の高台にあり、岩垣内遺跡のほか西畑遺跡・白石遺跡・栃下遺跡などが連続して存在しており、一大縄文遺跡の地域である。乗鞍岳を望むことができ、冬至の日には乗鞍山頂から登る太陽を見ることができる。

すぐそばに飛騨の日抱神事伝承を受け継ぐ日抱宮が存在している。この遺跡からの出土土器は北陸系・関西系・信州系と他地域の土器が頻出しており、縄文後期から晩期にかけての拠点集落であったことが類推される。垣内遺跡で誕生した飛騨国王はこの地を拠点としていたものと考えられる。

この垣内遺跡から岩垣内遺跡に拠点が移ったのは大湯ストーンサークルの祭祀が黒又山に移動した時期と同じではないだろうか。飛騨地方では垣内遺跡のストーンサークルが乗鞍岳を中心とする祭祀に代わったのである。3700年前(BC1700年頃)と思われる。飛騨伝承における始まりが乗鞍岳なので、このBC1700年ごろが飛騨王朝の成立時期と考えてよいのではないだろうか。ここからの飛騨王朝の伝承がウガヤ王朝として伝えられているのではないだろうか。

ウエツフミや竹内古文書ではウガヤ王朝は72代62世である。BC1700年ごろに王朝が成立してその伝承がそのまま伝わっているとすれば、AD60年ごろまで1760年となるので、1世当たり28.3年となり、ほぼ妥当と考えられる。

垣内神社の地でストーンサークルを用いた祭祀が次第に盛大になるにつれ、日の出・日の入り及び乗鞍岳が聖なるものとして次第に意識されてきた。垣内神社の地で乗鞍岳から日の出が見られるのは8月22日ごろである。この頃は一年で最も重要な日は冬至の日であった。垣内遺跡の祭主は、冬至の日に乗鞍山頂から太陽が昇る姿を見ることのできる位置に移動しなければならないと思うようになってきた。

そこで、冬至の日に乗鞍山頂からの日の出を見ることのできる位置を探すと、まさに岩垣遺跡の位置であった。この位置にはすでに集落があったが、この地に祭主が移動してきて、拠点を構えた。この時が乗鞍岳を聖なる山とした祭祀の開始となる。この祭祀の祭主が飛騨王朝の王となるのである。この時を飛騨王朝の誕生と考えることができる。BC1700年頃のことである。

日輪神社

高山市丹生川町大谷字漆洞562に日輪神社と呼ばれる神社がある。

日輪神社

日輪神社は創立年代不詳で、天照皇大御神を祭神とする。日輪神社・日輪宮という別称もある。本殿は宝暦4年(1754年)の建築で市指定文化財である。

社地は里から見ると鋭角的な三角形の山容をもち、比高差は約100m。1938年、陸軍大佐の上原清二が『飛騨神代遺跡』を発表。ここで日輪神社は太古「ピラミッド」「弥広殿」と呼ばれる太陽祭祀遺跡だったという説を披露した。上原『太古之日本』天之巻(1950年)・地之巻(1952年)の中では、日輪神社の社殿が建つ部分が平坦加工された拝殿部であり、背後の裏山には高さ約20mの円錐形の神殿部があり、この円錐形拝殿部はどこを掘ってみても川石が出てくることから、自然地形の尾根上に人工の山形を持ったものと述べている。また、円錐形神殿部の頂上には、酒井勝軍で言う複葉内宮式(内側に方形の列石が巡り、外側に環状の列石が巡るというもの)の磐境の一部が現存しているとのこと。外円の列石は残っていないが、内方形の列石の一部が現地に残っていたということ(同書の附図によると4個の岩石)。

磐境の中心に置かれていたとされる太陽石は、現在、本殿の傍にある約2mの岩石がそれであろうと推測している。これは現在も本殿脇に現存している。上原の聞き取りによると、この岩石はかつて裏山にあったもので、約40年前(1910年前後?)にここへ持ってきて、丸形の石であったがこれを割って土止めのために使用したとの話を紹介している。社殿向かって右隅に、尾根の南側を巻くように歩ける踏み跡があり、その先に「太陽石」がある。岩石の表面に金属で穿たれたであろう点線状の直線が2本残っている。石割りのための楔の跡と考えられる。上原の著作を読む限り、本殿脇の岩石が元々の太陽石の残骸であり、この楔跡の岩石は後発の太陽石だと思われる。

また、位山、洞山、日ノ御岳、拝殿山、立岩、御岳、乗鞍、槍ヶ岳、立山、天蓋山、数河の巨石群、須代山、見量山の平面ピラミッド、松倉山、水無神社など、飛騨に点在するピラミッド山は「日輪神社」を中心として16方位に等分している。

岩垣内遺跡を本拠地としていた時代にストーンサークル祭祀からピラミッド祭祀に代わっている。遺跡より西に4kmほどずれた位置に天照大神を祭神とする日輪神社が存在している。日輪神社の背後の山はピラミッドと思われ、三角形の山容である。そして、山頂部に祭祀跡と思われる巨石が存在している。

山そのものが御神体として崇敬の厚かった神社。祭神は天照皇大御神。太陽神“天照大神”を祀る。日本全国で日輪神社と稱するのは唯この一社のみ である。創立年代は不詳。日輪神社建立場所は太古のピラミッドであり、飛騨のピラミッドの中心位置にある神社、ここが飛騨の中心で、ここから エネルギーが放射状に流れているとも言われている。日輪神社の裏山は、どこを掘っても硅石まじりの川石が出てくるので、裏山は人工のピラミッドと思 われる。日輪神社を中心に放射状に巨石群や、ピラミッドが分布しており、乗鞍岳外16の飛騨の山々をピラミッドと見て、其の方位を線で 結ぶと線の中心が日輪神社であると言われている。神体石、太陽石(壊されかけている)が頂上部にある。太古のピラミッドとは日来神堂と書き、巨石を積み上げ、鏡岩を東向きに置き、祭壇石にお供えものを祀って太陽の光を反射させて神様に祈りを捧げる巨大祭祀施設である。

日輪神社を中心に分布しているピラミッドと思われる山は、位山、舟山、洞山、日ノ観岳、拝殿山、立岩、御岳、乗鞍、槍ヶ岳、立山、天蓋山、須代山、見量山、高屋山、金鞍山、松倉山(飛騨の里)である。

垣内遺跡のストーンサークルの配石も16弁菊花紋を思わせる配置がなされているので、この地方の縄文人は16弁菊花紋を神聖なものと認識していたようである。

飛騨王朝は太陽を神としてあがめるようになり、太陽神天照大神が信仰対象となった。乗鞍岳は今でいう奥宮で、その地を直接訪れて祭祀するのはかなり労力を必要とする。岩垣内遺跡の地は生活の地である。そこで、近くに直接祭祀のできる聖地を必要としたと思われる。その聖地として選ばれたのが日輪神社の地ではあるまいか。この位置から乗鞍岳を望むことはできないが、背後の山の山頂から16方位に近くの聖なる山を拝むことができ、まさに飛騨の中心ともいえる場所である。

飛騨王朝成立過程の推定

これらの内容を元に飛騨王朝成立過程を推定してみよう。

シュメール人との出会い

飛騨王朝が成立したと推定されるBC2000年ごろ、飛騨地方はそれまでの拠点集落である堂之上遺跡が衰退した。寒冷化により飛騨地方の人口が減ってきて人々の往来が少なくなったためであろう。これまで、堂之上遺跡で祭祀をつかさどっていた祭祀者は、他地域でも切り替わっていったストーンサークル祭祀に切り替えた。それまで、拠点集落の中央広場で行っていた祭祀を岩で囲まれた聖地(ストーンサークル)で行うことにした。その聖地として選ばれたのが高山市上野平の垣内遺跡の地である。この地は今までの聖山である位山と乗鞍岳の双方を拝むことができる位置で、冬至の日に六方山山頂からの日の出を見ることのできる位置である。祭祀者はこの地で祭祀をつかさどっていたと考えられる。このような時にメソポタミア地方に派遣されていた人たちが、シュメール人を率いて飛騨地方にやってきた。

好奇心の強い縄文人たちは初めて見る外国人に驚くと同時に色々と話しかけ、彼らの持っている情報を聞き出したことであろう。シュメール人の方も飛騨地方の縄文人に歓迎され心を許し、自らの知っていることを色々と話したと思われる。

その話の中で当時の縄文人にとって気になったのは、シュメール人の祖国(ウル第三王朝)が、外敵の侵入によって滅ぼされたという事実であろう。日本列島はこの当時平和な状況であったが、外敵の侵入は考えられないことではなかった。今のうちに対策を打っておかなければ、今のような平和は維持できないと思ったことであろう。これが、飛騨口碑にある大淡上方様の神通力ではないだろうか。大淡上方様は神通力によって外敵の侵入を予想されたとされているが、この神通力こそシュメール人のアドバイスと考えられる。

大淡上方様の政策

大淡上方様は丹生川町籏鉾の奥の地に出現されたと言われている。このことから、堂之上遺跡で祭祀をつかさどっていた祭祀者は世襲制ではなく、能力の高い人物が周りから押されて祭祀者を務めていたということが推定される。飛騨口碑によればここから末子相続になったようである。この大淡上方様と呼ばれている人物が飛騨口碑における初代の上方様である。第35代がヒルメムチとされており、第39代上方様が神武天皇とされている。この間2000年以上あるので、かなりの代数欠落が考えられる。

大淡上方様は人心を一つにする必要があると考えて祭祀の強化に乗り出した。シュメール人のアドバイスによって、一年の始まり冬至の日であることを知り、冬至の日の日の出の祭祀が最重要と知る。その日から日数を数えることにより、その時期にやるべきことを決めておけば、収穫も作付けもうまくいくことを学んだ。それを人々に徹底するためにこの地方の最高峰乗鞍岳の山頂から冬至の日の日の出が見られる位置に拠点集落を作ることを考え、その地で、冬至の日の早朝に祭祀をすることになった。それにより太陽が自分たちの生活を管理するようになり、太陽信仰が始まり、太陽神(天照大神)が最高神となった。以降周辺の地域で日抱神事が行われるようになり、人心が安定してきた。

ピラミッド祭祀の始まり

シュメールの都市にはジッグラトと呼ばれる巨大祭祀施設が存在していた。その目的は明確ではないが、祭祀施設であることは間違いないようである。各都市に大変な労力で作られているということは、この施設はシュメール人にとって大変重要なものだったのに違いない。これこそピラミッドの原型であろう。日本列島に移住したシュメール人もその必要性を訴えたと思われる。日本列島の場合、三角形の山が各地に存在しているので、シュメールのようにわざわざ作らなくてもその山を利用すればよいと考えた。

同時にこのことは飛騨地方だけでなく、地方にも意識させる必要があった。そのため、飛騨地方の縄文人たちをシュメール人とともに地方に派遣した。派遣された縄文人とシュメール人はその地方の拠点集落の周辺にある三角形の山を見つけ、冬至の日にその山の山頂からの日の出が拝める位置に聖地を決め、山頂にストーンサークルを移し、聖地で祭礼を行うようにした。そして聖地のあかしとして岩にシュメール文字を書き込みペトログリフを作った。シュメール文字が読める縄文人はいたかもしれないが、多くの縄文人はシュメール文字は読めなかったと思われるが、縄文人はシュメール人を神として認識していた節があるので、ぺトログリフは神の記号として認識したのであろう。この時の三角形の山が後にピラミッドとして扱われたのであろう。これにより、ストーンサークル祭祀からピラミッド祭祀に代わっていったと思われる。

飛騨地方では聖なる山を乗鞍岳としたが、乗鞍岳は標高が高すぎて安易に登れる山ではなかった。ピラミッド祭祀が地方で盛んになるのにつれて、飛騨地方でも簡単に登れるピラミッドが必要になった。それによって作られたのが日輪神社のピラミッドではないだろうか。このピラミッドは16方位に聖地があるという位置であり、シュメールの王のシンボルである16弁菊花紋を神の紋として意識していると思われる。

地方統治の方法

中央である飛騨で王朝が成立したが、重要なのは地方を如何に統治するかということである。地方の統治体制を整えるには相当の労力を要する上にそれを維持するのはさらに大変である。そこで、それまでの縄文人の風習をそのまま採用する形にしたと考えられる。

それまでは、知能に拠点集落が存在し、周辺の人々は拠点集落に定期的に訪れ、物々交換したり情報交換したりしていた。この拠点集落に中央から役人を派遣し、拠点集落を管理させれば、ほとんど今までの継承という形で地方統治が可能である。

その役人の証として渡したのが飛騨口碑にある勾玉ではないだろうか。この勾玉は翡翠の勾玉で、近くの糸魚川で取れるものであろう。翡翠は固いので、穴を空けて加工するのは大変な労力を必要とすると思われるが、かなり数多く生産されて、地方にばらまかれている。それだけ必要性があったということである。飛騨王から任命された証であれば、必要性は高くなる。

地方役人は新しく飛騨から任命されることもあれば、地方に派遣された役人の子孫がそのまま継承することもあったと思われる。そのために勾玉は代々継承されたものであろう。紛失すると再発行してもらえたのかもしれない。

縄文時代中期までは人口が多かったために、拠点集落にも訪問者が多く、新しい情報を得る機会も多かったが、後期になり寒冷化して人口も少なくなれば、訪問者も少なくなり、新情報も少なくなり、拠点集落の価値が低くなる。これは、地方統治を安定化させるのに不都合であり、飛騨王朝が意図的に新情報を流す必要が生まれた。そのためには、地方の統治者を定期的に中央へ呼び戻す必要があるが、この場合その労力が大変なので、中央から情報を持った人物を地方の拠点集落を巡回させたのではないだろうか。そして、この巡回者が地方の情報を集め、中央でその情報を整理してまた地方に発信するという体制である。これが、後の世まで威力を発揮した縄文連絡網である。

日本列島内だけの情報網では限りがあるので、飛騨王朝は海外にも定期的に人々を派遣していたのではあるまいか。この人々から製鉄技術や里芋の導入、水稲稲作の開始等が伝えられたと解釈する。地方の方も新しく流れた情報を自らの地方に合わせて取捨選択していったと思われる。そのために、新技術を採用するところもあれば、そのまま流してしまう地域もあったのであろう。

飛騨口碑と考古学的事実を照合すると、このような統治体制が浮かび上がってくるのである。

岩屋岩陰遺跡

岐阜県下呂市金山町に、「金山巨石群」と呼ばれる日本を代表する遺跡がある。岐阜県史跡文化財として指定されている《岩屋岩陰遺跡》という遺跡である。岩に線刻があり、冬至、春分、夏至、秋分の太陽が寸分の狂いもなく巨石に仕掛けられた隙間からスポット光として出現することなど、天体を映し出す驚異的な観測装置として機能している。イギリスのストーンヘンジのように太陽暦として機能するように設計され建設されたと推定されている。

金山町の3ヶ所にある巨石群(岩屋岩蔭遺跡巨石群、線刻石のある巨石群、東の山巨石群)は、いずれもこのような節目の日を読み取ることによって、1年間の周期を知ることがでる。

特定の期間に日の光が、巨石と巨石の隙間や空洞へ射込む、またはその頃だけは射込まないといった仕組みになっており、 いくつもの縄文土器が発掘されていることから、縄文時代に人為的に造られたものと推定される。

●岩屋岩蔭遺跡巨石群 - 突出した石面によって冬至の頃を中心に観察でき、冬至をはさんだ119日間が読み取れる。春分・秋分の頃、測定石によって平年(365日)と閏年(366日)が読み取れる。

●線刻石のある巨石群 - 春分・秋分の頃、測定石によって平年(365日)と閏年(366日)が読み取れる。

●東の山巨石群 - 冬至の頃、山から昇る太陽が特定の石の示す線上から出現する。

以上から推測すると、縄文時代に太陽暦が存在していたことになり、従来の通説を覆すものであり、現在も調査が続けられている。

縄文時代にかなり高度な暦が存在していたことになる。シュメール人は高度な天文学を知っており、これもシュメール人から学んだものではないだろうか。

飛騨・位山の巨石信仰 ~日高見(ひたかみ)国とヘブライの謎~

51

縄文エリー

縄文エリー

2023年3月23日 00:01

岐阜県の飛騨は、太古の昔、ひたかみ(日玉国)王国があった場所。「ひたかみ」は、日高見国とも書きます。

そして位山の巨石群は、日本だけでなく、海外でも有名なスピリチャル・スポット。今回は前回に続き、飛騨&位山の、縄文とヘブライの謎解き二回目です。

目次

Ⅰ. 飛騨の位山と天皇との関係

Ⅱ. 太古の『日玉国(ひたかみ)王国」は飛騨からはじまった?!

Ⅲ. 聖域としての位山 ~写真で見る聖域~

Ⅳ. 日本の神道のはじまりは自然崇拝

Ⅴ. 岩石(巨石)信仰があったヘブライ

Ⅵ. 位山山頂からの景色 ~白山女神の謎~

Ⅶ. 位山山頂にある二つの天の岩戸 ~最古の高天原伝説~

Ⅰ. 飛騨の位山と天皇との関係

岐阜県の飛騨高山にある位山は、飛騨一之宮の水無神社の奥社であり、御神体。巨石群が続くこの山は、古来から信仰の対象でした。縄文期、アマテルがイザナミから生まれた際、この位山のイチイの木でできた、笏を使って、アマテルを包んでいた砲衣を切り裂いたそうです。

また奈良時代、天智天皇即位の際、このイチイの木でできた笏がおくられます。その後も新しい天皇が即位する度に、飛騨一之宮水無神社により、位山のイチイの木でできた笏を贈る、ならわしが続いたとされ、令和天皇が即位された際も、位山のイチイの木ででいた笏が贈られました。

また飛騨の水無神社は、第二次大戦終戦間際、空襲や戦後の混乱を避け、熱田神宮の神器、草薙の剣(くさなぎのつるぎ)の疎開先に選ばれます。

これを決断されたのは、先々代の昭和天皇で、水無神社には、一時期、草薙の剣こと、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)が預けられたそうです。

位山をご神体とする、飛騨一之宮の水無神社が、天叢雲剣の疎開先に選ばれたことから、天皇家と飛騨の水無神社の並ならぬ関係が伺えます。

Ⅱ. 太古の『日玉国(ひたかみ)王国」は飛騨からはじまった?!

そんな位山は、山自体が巨大な聖域で、日本最古の高天原伝説があります。

一般的に天孫降臨といえば九州の高千穂が有名ですが、一説では、飛騨は太古の時代『日玉の国(ひたかみ)』と呼ばれ、日本最古の天孫降臨があったとか?!飛騨(ひだ)の地名は、この「ひたかみ(日玉の国)」から来ているそうです。

『日玉の国(日玉国)』は、ひたかみと読み、「日高見」とも書きます。ヤマト王権ができる以前の日本は、この『ひたかみ(日玉)王国』だったされ、古代、茨城県にあった常陸(ひたち)の国は、この「ひたかみ」がなまったとも?!

しかし日本各地にあった、ひたかみ王国の流れを組む国々は、時代を経るごとに次々と姿を消します。平安時代、東北地方に、この『ひたかみ(日玉)王国』の流れを組む、最後の縄文系王国がありました。しかし征夷大将軍、田村麻呂将軍の軍略により、陥落します。

こうして平安初期に、ヤマト王権は日本全国を制覇しました。

平安時代、各地の古代系王国を滅ぼした後、朝廷は自らに仕える貴族たちを、地方の長官(国司)として各地方に派遣し、その地域を治めさせ、彼らを通じて、税金(年貢)を直接、朝廷に治めるシステムを作ります。

そして朝廷は「税金」という、巨大な富を地方から得ることができるようになり、朝廷に仕える、貴族たちはどんどん豊かになっていきます。

また平安王朝の宮廷では、清少納言や「源氏物語」で有名な紫式部といった、女流文化人が活躍し、華麗なる貴族文化が花開いくこととなりました。

皮肉なことに古代系王国の終焉は、新たな時代の始まりでした。

太古の昔、日本にあったとされる『ひたかみ(日玉)王国』。

東北地方にある北上山地は、この「ひたかみ」がなまったとされ、日本各地にある「日高」という地名も、この「ひたかみ」から来ていると言います。

日高と言う地名は日本各地にあり、北海道の日高山脈や、和歌山県の日高町、埼玉県の日高市、そして高知県の日高村など。これらは古代の「ひたかみ(日高見)」が由来とか?!

日高見国 - Wikipedia

ja.wikipedia.org

Ⅲ. 聖域としての位山 ~写真で見る聖域~

縄文と深く関わっている飛騨の位山・・。数年前、位山に登った際、たくさんの巨石群に圧倒されました。

位山にはさまざまな言い伝えがあり、それらの伝承は神代にさかのぼります。しかし実際に歩いてみると、神聖すぎて人間を拒む場所ではなく、歩いて清々しいという感じの山でした。

画像

位山の登山道のはじまり。石でできた鳥居をくぐり、聖域に入ります。

画像

巨石群やストーンサークルがたくさんあります。

画像

時間がとまったような、不思議なデジャブ感がありました。

画像

位山にはたくさんの巨石群があり、なぜ古代人たちがこれらをつくったのか不思議に感じました。自宅に帰ってから調べてみると、古代人たちは「岩石崇拝」を行っており、巨石信仰がそこから来たことを知りました。そしてこの「岩石崇拝」は遠くヘブライにも通じるものがありました。

Ⅳ. 日本の神道のはじまりは自然崇拝

日本の神道のはじまりは自然崇拝。三重県の伊勢神宮では、アマテラス神は太陽。月はアマテラスの弟である、月読(ツキヨミ)神。ツキヨミは、月を司る、または夜を統べる神として崇められています。

そして末っ子のスサノオは、根の国の神。あの世と関わりのある神さまとして知られています。

ほかにも、和歌山県の熊野の那智大社の御神体は、境内の滝。そして九州の高千穂神社の御神体は、天岩戸と呼ばれる洞窟。日本の神社は、御神体が、滝や山、巨岩や巨木といった自然そのものであることが多いです。

飛騨一之宮の水無神社も、位山自体を御神体としています。そんな位山の巨石群の起源は「岩(磐)石崇拝」です。

日本では、由緒ある神社の境内やその近くに、周囲をしめ縄で囲んだ石や岩があり、聖なるものとしてあがめられています。これが「岩石崇拝」。

「岩石崇拝」は「イワクラ(磐座・岩座)」、「イワヤ(岩屋・石屋)」、「イワサカ(岩境)」、「イシガミ、イワガミ(石神、岩神)」の4つに分かれると言います。

岩石信仰形態は「イワクラ(磐座・石位・石坐・岩座)」「イワヤ(石屋・岩屋)」「イワサカ(磐境)」「イシガミ・イワガミ(石神・岩神)」の4つに分かれるという。「イワクラ」は「神が依りつき宿る岩石への信仰」であり、「イワヤ」は「神が依りつき、籠る岩窟への信仰」、「イワサカ」は「神を迎え、祀るための区切られた岩石空間への信仰」、「イシガミ・イワガミ」は「岩石そのものを神として祀る信仰」を指す。

神は美しいものにしか宿らない ~磐座聖地への旅~

https://www.surugabank.co.jp/d-bank/event/report/130521.html

古代、位山はこれら4つのすべての崇拝が行われたのかもしれません。

岩(磐)そのものを聖なるものとしてあがめていた古代の縄文人。

縄文の人たちは、おもに2つのやり方で巨石信仰を行っていました。

一つ目が、「岩」を「神」のような聖なる力を持つ存在としてあがめる崇拝。これが「イワクラ(磐座)」や「イシガミ・イワガミ」、「イワヤ」信仰と呼ばれるもので、これがおそらく神道の自然崇拝の起源だと思います。

もう一つは、岩を「聖域」そのものとして活用する方法。これは巨石に、神を招いて神事を行う「イワサカ(磐境)」。こちらは、巨石の持つパワーを使い、聖域として利用する方法。このイワサカは、原始の祭場のはじまりです。

つまり太古の昔、位山で行われていたのは、岩を「神」そのものとして崇拝する信仰と、もう一つは、岩を「聖域」として扱い、そこに「神」を招いて神事を行う祭場としての役割。岩を「神」としてあがめるだけでなく、「聖域」として活用することも、古代の飛騨で行われていたのではないか?

そう感じたのは、巨石群と多さと、そこから感じた畏怖の念。そして古代のヘブライ人も岩石信仰をしていたと言います。

画像

Ⅴ. 岩石(巨石)信仰があったヘブライ

ヘブライ人とは古代、パレスチナあたりの住んでいた民族で、黒髪、褐色の肌をした有色人種。イエスキリストもヘブライ人で、日本人と同じ非白人。初代、神武天皇が飛騨の位山に登った際、両面宿儺があらわれ、神武天皇に王位を授けた。その後、神武天皇が王位を授かった山を「位山」と呼ぶようになった、との言い伝えが飛騨に残っています。

神武天皇のお名前の「イワレヒコ」は、ヘブライ語では「イワレ」は「イスラエル(ユダヤ)人」。「ビコ」は「最初の子」。つまり神武天皇は、ヘブライ語で、一番最初に生まれた「長子」、あるいは「長男」をさすと言います。そして両面宿儺(りょうめんすくな)は、「神が依りつく地域に住む人々を統治する」という意味だとか?!

詳しくはこちらに書いています。もしお時間がありましたら読んでみてくださいね。

また、ヘブライでは、岩は「神」としてあがめていたと言います。 何でも「イワ」は、神を意味するヘブライ語の子音 (yhwh)に任意の母音をつけて、日本流の「神」の呼び名、「イワ」となった、との伝承があります。

これが意味するのは、岩石信仰が、古代のヘブライに存在した可能性があるということ。古代、位山は日本人、ヘブライ人の両方にとっても、「岩石信仰」の場であり、聖域であったのかもしれません。

そういえば飛騨高山は、イスラエルからの旅行者がとても多いです。位山とは関係ないと思いますが・・。

画像

Ⅵ. 位山山頂からの景色 ~白山女神の謎~

位山は日本最古の高天原伝説が残る場所。山頂は平らで、高天原と呼ばれています。高天原とは、日本神話における天上の国で、天上界をさすそうです。実際、位山山頂に、天の岩戸と呼ばれる巨石群がありました。

画像

位山の山頂の地図です。

画像

山頂は歩きやすいです。

画像

木道がひかれている場所もあり、山頂は本当に平らです。

画像

山頂もすばらしい森が続きます。

位山の山頂近くkからは、乗鞍岳や木曽御嶽といった山々の景色が見えます。また、石川県の白山も見ることができます。

白山は、信仰の山としても有名です。そして白山神社のご祭神である、白山姫も謎の残る女神。白山神社は、全国に約3000ほどあり、中でも岐阜県に多く395社あります。それにも関わらず古事記では一切ふれず、正史から隠された女神。白山は石川県なので、飛騨からは遠いはずですが、位山山頂から白山を見ると、とても近く見えるんです!

白山姫については長くなるので、こちらはそのうち「古事記が封印した女神たちの謎(仮)」で書けたらいいなと思います。

画像

高天原と呼ばれても差し支えないほどの、見事な景色が山頂からは見えます。

画像

位山山頂からは、遠くに長野県の山並みも見えます。

画像

木曽御嶽や乗鞍岳も見えます。

画像

とても景色のいい山でした。

画像

白山女神で有名な、石川県の白山も見ることができます。

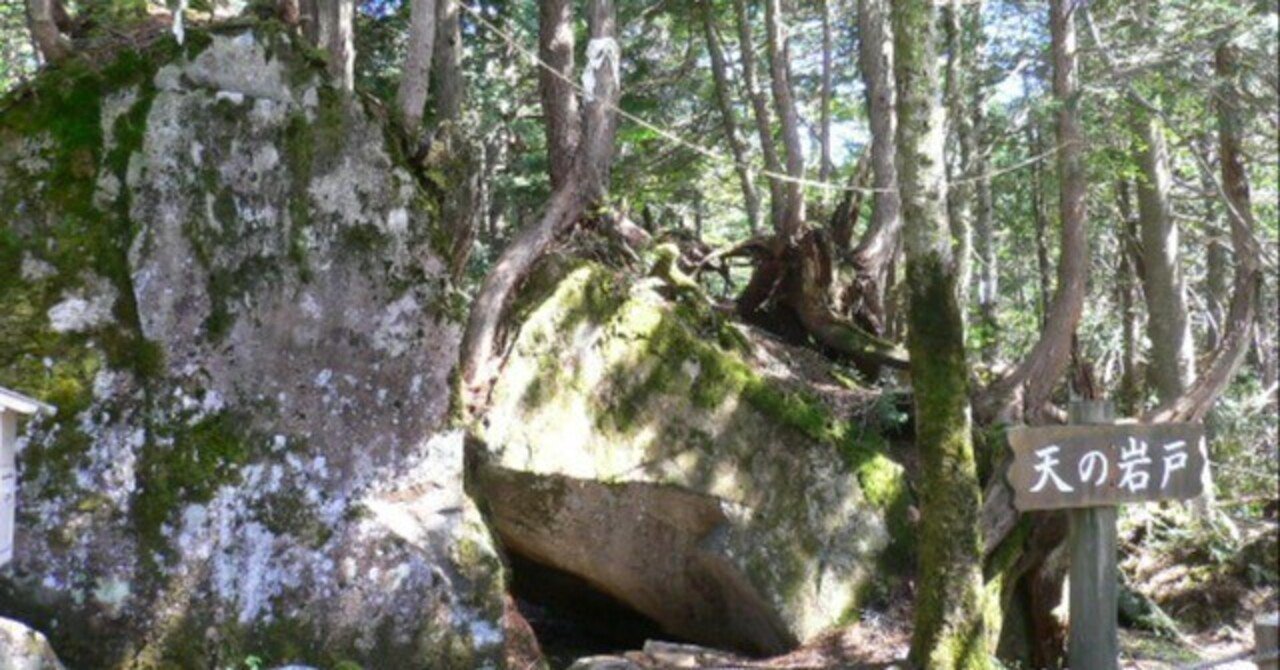

Ⅶ. 位山山頂にある二つの天の岩戸 ~最古の高天原伝説~

そして位山最大の謎が、山頂に天の岩戸が二つあること。山頂付近も巨石群が続き、不思議な光景が続きます。

画像

巨大岩と、そこに根をはった大木の風景が続きます。

画像

位山山頂には天の岩戸が二つあり、上記の写真と同じ巨石群が二つ並び、不思議な光景でした・・。

以前訪れた長野県の戸隠奥社にも、天の岩戸はありましたが一つしかありません。また天孫降臨で有名な九州の高千穂神社もご神体は、天の岩戸だと聞いてことがありますが、こちらも一つだと思います。

なぜ位山に天の岩戸が二つあるのか?これは意味があるのだと思いますがわかりません。たぶん、位山の天孫降臨伝説を解く、重要な鍵だと思うのですが・・。

ちなみに高千穂はヘブライ語で、「シオンの丘」という意味で、エルサレムの南東にある丘をさすそうです。天孫降臨伝説が残る、飛騨と高千穂。そのどちらにもヘブライの伝承があるのは興味深いです。

それにしても太古の昔、『日玉の国(ひたかみ)』と呼ばれる王国があった飛騨に、なぜヘブライとの関わりがあるのか?!

そして縄文だけでなく、ヘブライにも存在した巨石信仰。そして、それをつなぐ、巨石群の位山・・。

これらの謎を解くつもりが、逆に深まり・・・。

飛騨の縄文の謎解きは、しばらく続きそうです。

P.S.

こちらで、数年前の位山登山の様子を書いています。

もしお時間がありましたら読んでみてくださいね。

この記事が参加している募集

#スキしてみて

525,489件

#写真

#スキしてみて

#神社

#パワースポット

#天皇

#神道

#岐阜県

#古代史

#縄文

#神武天皇

#高千穂

#白山

#飛騨

#磐座

#高天原

すべてのタグを表示

51

本だけでなく、実際に現地に行ったりして調べていますが、わからないことが多いです。だからこそ魅かれる縄文ミステリー!縄文の謎解きははじまったばかりです。(*ᴗˬᴗ)⁾⁾💕ペコリン

記事をサポート

縄文エリー

縄文エリー

フォロー

争いを好まなかった縄文人に興味を持つ。古代史と聖地巡りが好き。ちなみに、いのしし年生まれのいて座。そのため直進型で、いのししの子供のうり坊のようにまっすぐ進んでは壁にぶちあたり、コテンと転がり・。でも最近は周囲を見て動くようになりました。人生っていろんなことがある。ツイてます。

人気記事

月読尊の子孫は秦氏!?④ ~秦氏の3つの出自~

51

神武天皇は古代ヘブライと関わりがあった?! 縄文から続く飛騨・位山の謎

63

奈良時代、「鬼」として滅ぼされた縄文王国・長野県の鬼無里(きなさ)

80

すべて見る

前の記事

神武天皇は古代ヘブライと関わりがあった?! 縄文から続く飛騨・位山の謎

次の記事

ニニギ尊とニギハヤヒは飛騨王朝出身?① ~争いを好まず、東北に向かったナガスネヒコ?!~

ピックアップされています

争いを好まなかった縄文人。神代から続く日本人血脈の謎

43本

封印された氏族の謎 ~八咫烏、出雲族、飛騨族ほか~

15本

縄文探訪記~神社仏閣、聖地、日本ピラミッドなど~

8本

備忘録

66本

コメント