「嵐が丘」の風について。

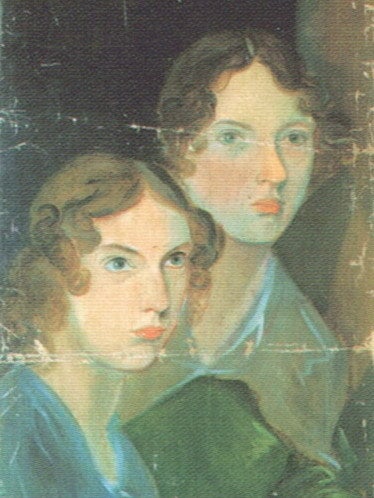

右はエミリー・ブロンテ、左はアン・ブロンテ。

きのうは春一番が吹いて、いろいろなものが飛ばされました。

マンションの9階のベランダに洗濯ものを乾していた奥さまが、急ぎ足で降りてきて、飛ばされました! っていったのです。

「何を飛ばされたんですか?」と、エントランスにいたぼくがきくと、

「だんなよ!」といいます。

え? だんなが飛ばされたって? だんなの靴よ! といい換えます。風が強かったので、ことばまで途中で飛ばされて。

♪

風といえば、「嵐が丘」。――きょうはその話をします。ここにも風が出てきます。

《風》とは無縁な人であっても、この物語を読むとき、読者はロックウッドが第一の話し手である以上、彼の目と耳を通さずにこの小説を読むことはできません。冒頭、ロックウッドのことをただ「かたつむり」といって、ぼくらの視野から追放してしまうわけにはいきません。

彼は、いわば風の語り手なのです。

嵐が丘をはじめて訪問した日の翌日にも、ロックウッドはふたたび訪れ、雪に降りこまれて、そこに泊まりこみます。そのときキャサリン・ヒースクリフを見かけます。ロックウッドはキャサリンを最初ヒースクリフの年若い妻と見誤り、ついでへアトン・アーンショウの妻と誤解しますが、彼女はキャサリン・アーンショウとエドガー・リントンの娘であり、ヒースクリフとエドガーの妹イザベラの息子リントンと結婚し、いまは未亡人になっていることは、この小説を一読すればかんたんにわかる仕掛けになっています。

この2代目キャサリンをひと目見たロックウッドは、こう述べます。

「いま、わたしは彼女の姿全体と顔とを、はっきりと見た。ほっそりとしていて、まだ娘時代をすぎていないように見える。見事な姿かたち、その小さな顔はいまだわたしがこの目にしたことがないほどに優美なものだった。小づくりな顔だちで、肌はまっ白、亜麻色というよりはむしろ金色の捲き毛が、かぼそい首にはらはらとかかっている。それから目は――もしその表情がこころよいものであったなら、あらがいがたい魅惑をもったことだろう――しかし、わたしのような多感な男にとって、幸いなことに、その目が見せる感情といえば、ただ、冷笑と絶望のあいだにただよう、そこに見出すにしては奇妙に不自然なものでしかなかった」といいます。

明らかに、ロックウッドはキャサリンをひと目見て、惹きつけられていきますが、その目が「幸いなことに」、ロックウッドを魅惑の危険から未然にふせいでいます。

では、キャサリンの目とは、どのようなものだったのでしょう。そもそも彼女の目は何色なのでしょうか。のちにネリーがその謎を解いてくれます。

「ほんとうに、うっとりするような子で、どんな寂しい家でも、日の光が射したように明るくなります。顔はとりわけきれいで、アーンショウ家のうつくしい黒い目と、リントン家の白い肌と、細々とした目鼻だちと黄色い捲き毛とを持っていました。気の荒い愛情をもつ力という点では、お母さまのことを思い出させます」といっています。

すなわち、キャサリンの目は、母キャサリン・アーンショウと同じ黒い目だというのです。ヒースクリフ自身、彼女の目のなかに確実に母キャサリンの目を見ぬいています。……では、黒い目とはなんでしょうか? いうまでもなくシェイクスピアがソネットで歌ったあの「黒い女(ダークレディ)」の「黒」の血脈をひく目であるかもしれません。

果たして、キャサリン・リントン、いまは未亡人キャサリン・ヒースクリフとなっているこの17歳の女に、「黒い女(ダークレディ)」=「黒」のイヴの末裔を見るのは、少し強引すぎるかも知れませんが、ぼくにはそのようにおもわれます。

たしかに、黒い目をのぞけば、彼女は父方の「白い肌と、細々とした目鼻だちと黄色い捲き毛」を持っています。つまり、それだけ「黒」は薄められている勘定になります。

♪

そのあふれ出る愛情の強い力という点では、母キャサリン・アーンショウをおもい出すと語ったネリーも、すぐつづけてこうつけ加えています。

「でも、そっくりというのではなくて、あの子は鳩のように優しくおとなしくもなることができ、上品な声としっかりとした表情をもっていて、怒ったりしてもそれほどではなく、愛情は激しく狂うものではなくて、深々として、しおらしいのでした」と。要するに、このキャサリンは母キャサリンの色を薄められた複製であり、ないしはa second editionということ。

しかし、ここにわざわざ原文を引用したのは、これがロックウッド自身のことばであって、いまはネリーの「暗澹とした」物語を聞いて事情を知ったロックウッドが、このことばを使うことでキャサリンが母キャサリンの「複製」「再版」「生き写しの人」となる危険をいちはやく恐れたからにほかなりません。

初対面でその美しさに惹きつけられながら、その黒い目にたいする恐怖によって、危うく魅惑の呪縛から未然に自分を守ったロックウッドは、ふたたび、あのきらきら輝く黒い目をおもい、こうみずからにいいきかせます。

「まず、キャサリン・ヒースクリフの輝く目にひそむ魅惑に警戒することにしよう。もし、あの若い女性に心を奪われ、あの娘が母親のa second editionみたいなものになったら、わたしはとんでもないハメに陥ることになろう!」

このことばは、第14章最後のものです。

さて、話は変わりますが、もともと「嵐が丘」の初版は、このロックウッドのことばとともに第1巻が終わり、現行テキストの第15章以下は第2巻に収められていました。――ということは、このロックウッドのことばは第1巻の最後のことばとなり、そのことばの比重は、それだけ重いというわけです。ぼくは、そこに注目しました。

♪

この「嵐が丘」は、聞き役であるロックウッドの物語でもあるということです。

「嵐が丘(Wuthering Heights 1847年)」は、当時、「地獄」という背景を持った、――場所名と人物名をイギリスのそれを借りただけの――「悪魔の書」とおもわれていたようです。

コールリッジやキーツの詩にあるように、エミリーもまた詩人であり、詩人の感性で「悪魔の書」を書いた、というのがぼくの考えです。

その証拠に、当初は、読書人のあいだでも、小説には一貫した脈絡がなく、不可解で奇妙なものにおもわれ、ネリーの語りのまま、いかにも不可解なことばの連続で、当時の2つの家系図=ファミリー・ツリーを下敷きにして、死後の世界からたえまなく喚起してくる怪奇な風を語り、そこにすべてを託す方法を執拗にとります。

事実そのとおりに、1編の作品として完結します。

「嵐が丘」の話をじょうずに説明することのできる読者こそ、この物語の理解者、そういえるかも知れません。なぜなら、この小説は時間的推移を語るストーリーだけを見ていくと大きく破綻しているからです。――しかし、この小説が世界でまじめくさって大いに受け入れられている理由はどこにあるのでしょうか。ほとんど、あるいはまったくストーリーにはない、そういい切っていいとぼくはおもいます。

モームもいっているように、彼女が死ぬ1年前にようやく完成に漕ぎつけたこの長編「嵐が丘」を、破綻小説といっているくらいです。それでいて、彼は「世界の十大小説」(岩波新書)にちゃんと入れているわけです。それはなぜなのでしょうか。

その意味を考えることが、この小説を理解する糸口になるかとおもわれます。モームも批評家も同じように破綻を衝いていますが、むろん読者だってバカじゃありませんから、ストーリーを読みはずし、破綻の話を鑑賞する人はいないでしょう。詩人シェイマス・ヒーニーのことばを借りれば、「言葉は躓く」のです。ストーリーも躓いたまま描かれています。

♪

嵐が丘の3つの墓。――話をもとに戻すと、そんなことをいえば、すでに初対面のとき、ロックウッドはキャサリンのなかに、そのような魔的な女の影をすでに見てとることができそうです。このあたりがエミリーの書き手としての作家の視点が明確に出ているところです。やがて老いた下男で狂信者のジョセフが登場し、彼にこんなことをいわせています。

「おめえさんなんぞ、ろくでなしだから、話してもはじまらん。――おめえさんの悪い癖は、なおらんのだろうな。おめえさんの、おふくろさまとおんなじで、とっとと悪魔がとこさ、いっちまうんだろな?」と。

これを聞いてキャサリンは棚から「長い黒い本」を取り出して、こう口答えするのを、ロックウッドははっきりと耳にします。

「わたしが、黒魔術を、どれほど勉強したか、見せてあげるわ。もうじき、すっかりものにしてしまうんだからね。あの赤牛は、偶然に死んだんじゃないわよ。おまえのリウマチだって、天の神の仕業だなんて、とんでもない!」さらにキャサリンの呪詛はつづきます。――「さあ、さっさとおゆき。さもないと、痛い目にあわせてやるから。蝋と粘土で、すっかりおまえの型をとってやるからさ」と。

これは、「どうか思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。そして、あなたは私を塵(ちり)に帰らせます」(ヨブ記10-9)の部分をいっているのだとおもいます。

「蝋」で型をとるというのは、つまりからだを包むというのでしょう。粘土であの世へ送るという意味。キリスト教世界では「塵」=「粘土」です。ついでに、「からだを包む」は、「光を衣のようにして身を包み、天を天幕布のように張り伸ばされ」(詩篇102-2)て死者は永遠の旅をするわけです。そう老人にいったキャサリンのことを、ロックウッドは「小さな魔女」と書き記します。

なにもキャサリンを魔女に仕立てあげようという作者の魂胆があるわけではないけれども、のっけからロックウッドに、キャサリンはあの「黒」い目とともに、魔的な女と見えていたことを改めてここで確認したいとおもいます。

事実、彼女にそういう恐怖を抱き、その「輝く目にひそむ魅惑」をしきりに警戒しながら、なおかつ、抗しがたい魅力に惹きつけられずにいられない「かたつむり」ロックウッドの心のアンビヴァレンツに注目したいのです。

ヒースクリフとキャサリン・アーンショウの狂的な愛の物語、――ふたりの身内を吹きぬける《風》のゆくえを追い、またヒースクリフのアーンショウ家とリントン家にたいする怨念と復讐の物語を語りきったネリーが、ふとロックウッドにいいます。――ところで、多くの読者はここで、ヒースクリフとキャサリン・アーンショウの狂的な愛の物語として読むでしょう。しかし、ふたりの身内を吹きぬける《風》のゆくえを読む人はいるのでしょうか。作者のいいたかったことは、おそらく、後者にあるということに、ぼくは注目してみたいのです。

「一家にゆかりもないよそのお方の退屈をまぎらわすために、こんなお話をすることになろうとは、思いもよりませんでした。でも、あなたさまは、いつまでもよそのお方でいらっしゃることでしょうから。お一人で、いつも満ち足りて落ちついていらっしゃるには、あまりに若すぎます。それに、わたしはなんとなく思うのですが、どなただって、キャサリン・リントンを見て好きにならずにはいられませんでしょう。おや、お笑いになりましたね。でも、わたしが彼女のことを話しますと、どうしてそんなに生き生きと興味をもたれるのでしょうか。どうしてあの女(ひと)の肖像をお部屋の暖炉のうえにかけるように指示なさったのでしょうか。それに、どうして――」

ネリーは、ロックウッドとキャサリンの幸せな結婚をおもっているわけですが、図星を指されたロックウッドは、うろたえて叫びます。

「まあ、待ってください! このぼくのほうが、あの人を好きになるということは、大いにありえることかも知れないけれど、あの人が、ぼくを好きになるだろうかね? ぼくは、とても自信がない。だから誘惑におちいって生活の平静をかきみだす勇気がないのです。それに、ぼくは、ここをわが家とするわけじゃない。ぼくは忙しい世間に属していて、その腕のなかにもどってゆかねばならない人間です」

ぼくが冒頭のところでいったように、ロックウッドの気取った「人間嫌い」のことばを、ここでおもい出します。

しかし、ヒースクリフとキャサリン・アーンショウの物語を聞いてしまったロックウッドにとっては、嵐が丘は「人間嫌いの理想の天国」どころの話ではなくなります。彼は、もはや逃げ腰になっているわけです。

「ぼくは、ここをわが家とするわけじゃない。ぼくは忙しい世間に属していて、その腕のなかにもどってゆかねばならない人間です」――事実、ロックウッドがわずか1ヶ月滞在しただけで、早々にロンドンの「腕のなか」に逃げかえっていきます。

しかし、彼を近代の「忙しい」「世間のつきあい」の中心であるロンドンに舞いもどらせたものが、母キャサリンの「複製(セカンド・ エディション)」であるキャサリン・リントン、あるいはキャサリン・ヒースクリフの危険な「黒」の魅惑にたいする警戒心であったといっただけでは、説明にはならないかもしれません。キャサリンが母キャサリン・アーンショウの「複製」「生き写し」であるならば、もし彼女と結婚すれば、自分はエドガー・リントンの「複製」「生き写し」になるのではないか、そういう危惧が、ロックウッドの脳裡をよぎらなかったはずはないのです。

現に彼はこういっています。

「このぼくのほうが、あの人を好きになるということは、大いにありえることかも知れないけれど、あの人が、ぼくを好きになるだろうかね?」と。こういう関係は、エドガー・リントンとキャサリン・アーンショウの関係、それこそぼくにいわせたら、「生き写し」ではないかとおもえます。

♪

では、ロックウッド==キャサリン・リントンの関係の、「ヒースクリフ」の「複製」となるのは、いったいだれなのでしょうか。

それはヒースクリフみずからがいっている「おれの若いときとそっくり」というヘアトン・アーンショウをおいて、ほかにありません。そして、ヘアトンはキャサリン以上に、叔母の「黒の女(ダークレディ)」キャサリン・アーンショウによく似ているわけです。となれば、もしキャサリンと結婚すれば、エドガーの悲劇の「複製」は、そのままロックウッドみずからの運命を予言することになりそうです。

この臆病にして周到な「かたつむり」の脳裡に、このような「危険な関係」の構図が一瞬たりともひらめかなかったはずはないのです。

しかし、ロンドンに帰るいとまを告げて、嵐が丘を立ち去るとき、なおもロックウッドは未練がましく、つぎのようにおもいます。

「もし、あのリントン・ヒースクリフ夫人とわたしが、あの善良な乳母ディーン(語り手ネリーの愛称)が望んだとおりに、たがいに愛の火をともして、首都の華やかな空気のなかへ、手に手をとって移り住んだとしたら、彼女にとって、お伽噺どころか、さらにはるかロマンティックなことが実現したことだろうに!」と。

こうして、ロンドンの「世間のつきあい」(the stir of society)を避けて嵐が丘に逃げてきた、この小説の視点となる人物は、ふたたびロンドンの「華やかな空気」(the stirring atmosphere)のなかに逃げ帰っていきます。作者エミリー・ブロンテのアイロニーは、完璧といっていいでしょう。

ロマンティックを夢見るシンデレラ物語も、あるいは悲劇の「複製」も、ここでいうところの《風》からの遁走者であって、「生活の平静をかきみだす勇気がない」日常生活者ロックウッドの常識(common)によって、はからずも、そして意識的に未然に防がれ、やがて母キャサリンの「複製」であるキャサリン・リントンと、ヒースクリフの「複製」であるヘアトン・アーンショウは、1803年の1月1日にめでたく結婚することになるだろう、そのように読めます。