「やり抜く力(グリット)」に関する考察(前編)〜成功に並外れた才能は要らない

■生まれついた才能ではなく、「やり抜く力」が決める人生の成功

話題作『やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける 』は、スポーツやビジネスなどでずば抜けた業績を残すには、IQや生まれつきの運動能力ではなく「やり抜く力」が最も重要だ、ということを心理学の分野から証明した著作です。

こちらはTEDで著者のアンジェラ・ダックワース博士が話している映像ですが、上掲の著書のハイライトであり、このプレゼンテーションの中でも語られている一つのエピソードがあります。

それはアメリカの士官候補生が受ける「ビースト」と呼ばれる過酷な訓練の結果、どんな人が脱落するかを追跡した調査結果です。

博士は全国から選りすぐられた1,218名の志願者たちに「グリット」を測定するテストを実施。訓練最終日までに71名の脱落者が出ましたが、グリット・スコアをチェックしてみると脱落者は相対的にスコアが低かったそうです。これはその年だけでなく、翌年も同じでした。逆に、学力、体力、適性など総合評価スコアについては、脱落者と完遂者に差異はほとんど見られなかったといいます。

これ以外にも、リゾート会員権販売会社の営業職の男女を対象にした調査で、グリット・スコアの高い人は半年後にも辞めずに残っており、公立高校2年生対象の調査では、中退せず卒業した生徒のグリット・スコアが相対的に高かったという結果が紹介されています。

さらに、アメリカ人を対象とした大規模調査では、大学院の学位を取得した人は4年生大学卒業の人よりも「やり抜く力」が強く、4年生大学を卒業した人は、学位を取得していない人に比べて「やり抜く力」が強いことがわかったそうです。

つまり、学業や仕事などの成功にはすべて、このグリット、「やり抜く力」が密接に関わっており、生まれつきIQ、体力、容姿などに恵まれて高い評価を受けている人でも、最終的な成功にはグリットの力が必要不可欠だというのです。

■やり続ければ誰でも成功できる。

ダックワース博士の理論は、コラムニストのマルコム・グラッドウェル氏が提唱する「100万時間の法則」でも裏打ちされています。

このインタビュー記事でグラッドウェル氏は、1万時間の練習さえすれば誰でもプロになれる、と語ります。「好きこそものの上手なれ」と言いますが、プロスポーツ選手やオリンピック選手が長時間、長期にわたる厳しい練習に耐えて大きな成果を出していくのは常識ですし、上記の調査にもあるように、アメリカの大学や大学院を卒業して学位を取るには大変な勉強量をこなさなければならない、というのは留学経験者からよく聞く話です。

また、経営者として事業の成功をめざすときの絶対条件は「決して途中でやめない」ことです。

新たに始めた事業から途中で撤退してしまったら永遠に成功しませんが、失敗を重ねながらも試行錯誤してあきらめず、最後までやり抜けば、多くの場合成功に至ります。これもある種の「グリット」と言えるでしょう。

■「やり抜く力」も生まれつき備わった能力では? という疑問

「人間は自分の持っている能力をほとんど使わずに暮らしている。さまざまな潜在能力があるにもかかわらず、ことごとく生かせていない。自分の能力の限界に挑戦することもなく、適当なところで満足してしまう」

『やり抜く力 GRIT』で著者が紹介するのは、プラグマティズムの哲学者、ウィリアム・ジェームズの言葉です。文字通りに読めば、グリットさえ伸ばせばだれでも潜在能力を引き出せるように聞こえますが、水を差すように次の引用が続きます。

「人間は誰でもはかり知れない能力を持っているが、その能力を存分に生かし切ることができるのは、ごくひとにぎりの並外れた人びとにすぎない」

私自身も20年近い経営者という仕事の中で、いろいろな人を見てきました。

その経験の中で、ダックワース博士の研究を待つまでもなく、伸びる社員というのは、グリットの高い社員、どんなにつらくてもやり抜く力をもっている社員だということが自然に理解できました。

兎と亀のたとえではないですが、IQや学力、適性がそれほど高くなくても、仕事に打ちこみ、失敗しながらもこつこつとすべきことをし続けていると、いつの間にか、当たり前のように以前はできなかった仕事ができるようになっている人がいます。

逆に、とても器用で最初から楽々と仕事をこなせても、途中で飽きてしまったり熱意がなくなり、手を抜くようになってしまう人もいます。その結果、亀社員に次々と抜かれていき、最後には本人が面白くなくなって辞めてしまうケースもありました。まさに、グリットに不可欠な「情熱」と「粘り強さ」が欠落した場合の典型例です。

しかし、彼らも決して最初からそうだったわけではありません。自分でも気づかないうちに、時間の流れとともに「情熱」が失われてしまい、「粘り強さ」もなくなってしまうのです。それを取り戻さなければならない、と頭ではわかっていても、実際にはできない。いっぽう、亀社員はそんなことはまったく考えずに、黙々と「情熱」と「粘り強さ」をもって仕事を続けます。

「仕事を好きと思えるかどうか」という適性の問題も全くないとは言えませんが、このように人によりはっきりと結果が出てくるのを見ていて、「やり抜く力」(当時は「努力できる能力」と呼んでいました)もまた、IQや運動能力と同じく、各人が生まれもったものではないかと強く感じました。

http://blogos.com/article/220327/

とても興味深く読みました:

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage{latexsym,amsmath,amssymb,amsfonts,amstext,amsthm}

\numberwithin{equation}{section}

\begin{document}

\title{\bf Announcement 362: Discovery of the division by zero as \\

$0/0=1/0=z/0=0$\\

(2017.5.5)}

\author{{\it Institute of Reproducing Kernels}\\

Kawauchi-cho, 5-1648-16,\\

Kiryu 376-0041, Japan\\

}

\date{\today}

\maketitle

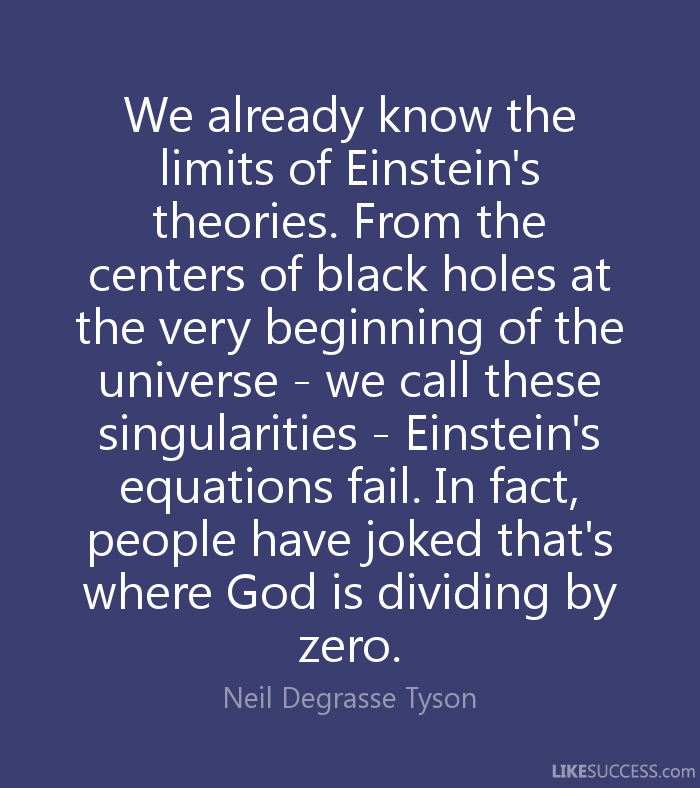

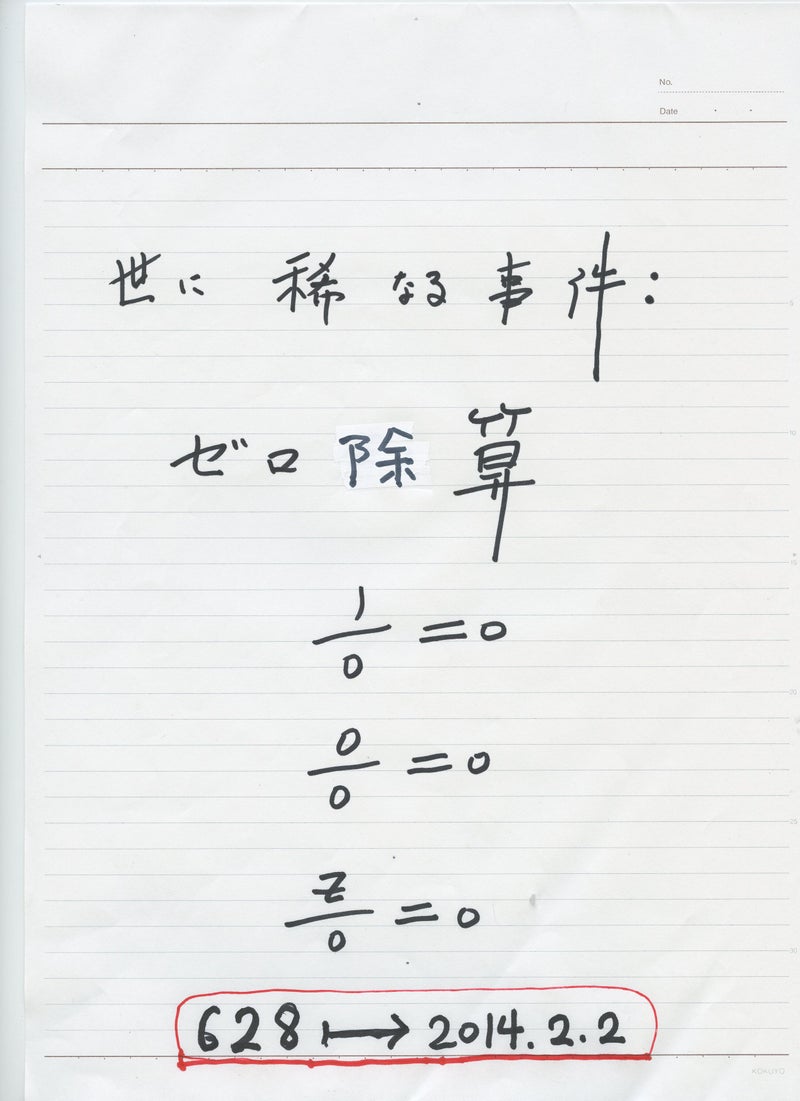

{\bf Statement: } The Institute of Reproducing Kernels declares that the division by zero was discovered as $0/0=1/0=z/0=0$ in a natural sense on 2014.2.2. The result shows a new basic idea on the universe and space since Aristotelēs (BC384 - BC322) and Euclid (BC 3 Century - ), and the division by zero is since Brahmagupta (598 - 668 ?).

In particular, Brahmagupta defined as $0/0=0$ in Brāhmasphuṭasiddhānta (628), however, our world history stated that his definition $0/0=0$ is wrong over 1300 years, but, we will see that his definition is suitable.

For the details, see the references and the site: http://okmr.yamatoblog.net/

\bibliographystyle{plain}

\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{kmsy}

M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,

New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$,

Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.

\bibitem{msy}

H. Michiwaki, S. Saitoh, and M.Yamada,

Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. {\bf 6}(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

\bibitem{ms}

T. Matsuura and S. Saitoh,

Matrices and division by zero $z/0=0$, Advances in Linear Algebra

\& Matrix Theory, 6 (2016), 51-58. http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007 http://www.scirp.org/journal/alamt

\bibitem{mos}

H. Michiwaki, H. Okumura, and S. Saitoh,

Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces.

International Journal of Mathematics and Computation Vol. 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.

\bibitem{osm}

H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,

Journal of Technology and Social Science (JTSS), 1(2017), 70-77.

\bibitem{romig}

H. G. Romig, Discussions: Early History of Division by Zero,

American Mathematical Monthly, Vol. 31, No. 8. (Oct., 1924), pp. 387-389.

\bibitem{s}

S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/

\bibitem{s16}

S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,

Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182 (Springer).

\bibitem{ttk}

S.-E. Takahasi, M. Tsukada and Y. Kobayashi, Classification of continuous fractional binary operations on the real and complex fields, Tokyo Journal of Mathematics, {\bf 38}(2015), no. 2, 369-380.

\bibitem{ann179}

Announcement 179 (2014.8.30): Division by zero is clear as z/0=0 and it is fundamental in mathematics.

\bibitem{ann185}

Announcement 185 (2014.10.22): The importance of the division by zero $z/0=0$.

\bibitem{ann237}

Announcement 237 (2015.6.18): A reality of the division by zero $z/0=0$ by geometrical optics.

\bibitem{ann246}

Announcement 246 (2015.9.17): An interpretation of the division by zero $1/0=0$ by the gradients of lines.

\bibitem{ann247}

Announcement 247 (2015.9.22): The gradient of y-axis is zero and $\tan (\pi/2) =0$ by the division by zero $1/0=0$.

\bibitem{ann250}

Announcement 250 (2015.10.20): What are numbers? - the Yamada field containing the division by zero $z/0=0$.

\bibitem{ann252}

Announcement 252 (2015.11.1): Circles and

curvature - an interpretation by Mr.

Hiroshi Michiwaki of the division by

zero $r/0 = 0$.

\bibitem{ann281}

Announcement 281 (2016.2.1): The importance of the division by zero $z/0=0$.

\bibitem{ann282}

Announcement 282 (2016.2.2): The Division by Zero $z/0=0$ on the Second Birthday.

\bibitem{ann293}

Announcement 293 (2016.3.27): Parallel lines on the Euclidean plane from the viewpoint of division by zero 1/0=0.

\bibitem{ann300}

Announcement 300 (2016.05.22): New challenges on the division by zero z/0=0.

\bibitem{ann326}

Announcement 326 (2016.10.17): The division by zero z/0=0 - its impact to human beings through education and research.

\bibitem{ann352}

Announcement 352(2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0.

\bibitem{ann354}

Announcement 354(2017.2.8): What are $n = 2,1,0$ regular polygons inscribed in a disc? -- relations of $0$ and infinity.

\end{thebibliography}

\end{document}

再生核研究所声明353(2017.2.2) ゼロ除算 記念日

2014.2.2 に 一般の方から100/0 の意味を問われていた頃、偶然に執筆中の論文原稿にそれがゼロとなっているのを発見した。直ぐに結果に驚いて友人にメールしたり、同僚に話した。それ以来、ちょうど3年、相当詳しい記録と経過が記録されている。重要なものは再生核研究所声明として英文と和文で公表されている。最初のものは

再生核研究所声明 148(2014.2.12): 100/0=0, 0/0=0 - 割り算の考えを自然に拡張すると ― 神の意志

で、最新のは

Announcement 352 (2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0

である。

アリストテレス、ブラーマグプタ、ニュートン、オイラー、アインシュタインなどが深く関与する ゼロ除算の神秘的な永い歴史上の発見であるから、その日をゼロ除算記念日として定めて、世界史を進化させる決意の日としたい。ゼロ除算は、ユークリッド幾何学の変更といわゆるリーマン球面の無限遠点の考え方の変更を求めている。― 実際、ゼロ除算の歴史は人類の闘争の歴史と共に 人類の愚かさの象徴であるとしている。

心すべき要点を纏めて置きたい。

1) ゼロの明確な発見と算術の確立者Brahmagupta (598 - 668 ?) は 既にそこで、0/0=0 と定義していたにも関わらず、言わば創業者の深い考察を理解できず、それは間違いであるとして、1300年以上も間違いを繰り返してきた。

2) 予断と偏見、慣習、習慣、思い込み、権威に盲従する人間の精神の弱さ、愚かさを自戒したい。我々は何時もそのように囚われていて、虚像を見ていると 真智を愛する心を大事にして行きたい。絶えず、それは真かと 問うていかなければならない。

3) ピタゴラス派では 無理数の発見をしていたが、なんと、無理数の存在は自分たちの世界観に合わないからという理由で、― その発見は都合が悪いので ― 、弟子を処刑にしてしまったという。真智への愛より、面子、権力争い、勢力争い、利害が大事という人間の浅ましさの典型的な例である。

4) この辺は、2000年以上も前に、既に世の聖人、賢人が諭されてきたのに いまだ人間は生物の本能レベルを越えておらず、愚かな世界史を続けている。人間が人間として生きる意義は 真智への愛にある と言える。

5) いわば創業者の偉大な精神が正確に、上手く伝えられず、ピタゴラス派のような対応をとっているのは、本末転倒で、そのようなことが世に溢れていると警戒していきたい。本来あるべきものが逆になっていて、社会をおかしくしている。

6) ゼロ除算の発見記念日に 繰り返し、人類の愚かさを反省して、明るい世界史を切り拓いて行きたい。

以 上

追記:

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world:

Division by Zero z/0 = 0 in Euclidean Spaces

Hiroshi Michiwaki, Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh

International Journal of Mathematics and Computation Vol. 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf