※彗星探索家の木内鶴彦氏

「転ばぬ先の杖」とは、転んでから杖を用意しても何の意味もなさないので、転ぶ前に用心して手に杖を持つべきだという意味であり、これは失敗しないように、万が一に備えてあらかじめ十分な準備をしておくことのたとえであります。

この先の新しい時代をつくる最も重要なキーマンの1人である木内鶴彦さんは、この「転ばぬ先の杖」という言葉を最近はよく使い、木内さんの提唱する「杖」とは、一言でいえば「自給自足の出来る村構想」です。

そして、杖がないと転んで大怪我をしてしまうのは、今の既存の社会、産業構造の中にどっぷり浸かっている我々現代人です。

現代の人や地球の生命(いのち)よりもお金が大事で、閉鎖空間である地球において循環出来ない社会システムを人類が運営し続ける限りは、どこかで資本主義経済(社会)は100%自滅して滅んでいくことが目に見えています。

その崩壊が始まる前に、今のうちから万が一の事態に備えて、すぐに新しい社会システムに切り替えられる準備が必要であり、木内さんの場合は、それが「自給自足の出来る村構想」であると仰っています。

この「村」は、一般的な村というよりは「会社」が1つの「村」のようなコミュニティであるイメージです。

会社の中に安心・安全な食糧を生産する部署(人)や病院(医者)があり、社員の生活する場所は会社が用意した社宅といった、まずは社員が生きていくのに必要な環境はすべて会社負担で用意し、社員は、社外の人のために何かを作る・サービスをするのではなく、あくまでも同じ会社の仲間が安心して生きていけるために、自分のできることを仕事として日々行うといったものです。

最低限、自分達の仲間が自給自足して生きていくのに困らない状態を作った上で、余ったものやサービスに関しては、外に販売をするという形となり、これで一応は会社としては利益を得ることができますが、そこが目的ではなく、重要なのは、その会社(村)にいる人が、特にお金を使わなくとも生きていくのに困らない状態をつくることになります。

これが上手く出来上がると、この会社の中では「Give&Give」が当たり前のスタンスであり、誰もが自分にできることを楽しく好きなようにやって、そして、それが他者に喜ばれるという幸せの循環ができあがります。

今でも自給自足型のコミュニティや村構想のようなものは、日本に限らず世界でも少しずつ生まれはじめていますが、どれも最初は上手くいっても長続きしないものが圧倒的に多いようです。

それは、やはり今はまだ資本主義経済の枠があるので、この枠組みの中で真の理想郷を作り出そうとしても、どうしても無理が生じてしまい、結局は内部で価値観の違いや争いが生まれ、人が離れていってしまうようです。

だから、資本主義経済の社会が続く限りは、あくまでも表向きは「会社」という形で組織化し、その中で最低限会社として運営できるだけの利益を出しながら、自給自足の循環社会を小規模でも生み出していくのが「今は」良いみたいです。

ご存知の方も多いと思いますが、木内さんは3度の臨死体験を通して地球と人類の過去から未来を見てきた方であり、その中では人類の未来について、大きく2つの相反する未来が存在していました。

1つの未来では、木内さんはお孫さん達のような子供達に囲まれて天体望遠鏡を眺めながら楽しそうに老後を送っていますが、もう1つの未来は、瓦礫の廃墟の中で白髪になった木内さん本人がたたずんでいる未来でした。

この明るい未来と暗い未来は、当然ながら木内さん自身だけのことでなく、地球全体が向かう可能性のある2つの未来です。

今のような無駄が多く、環境を破壊して地球に負担をかける循環のできない経済・社会活動をしていると、偽りの経済が崩壊した時に人類は転んで大きな怪我をしてしまう暗い未来へと進んでしまいます。

偽りのツールだったお金の価値がなくなったところで、都市圏で消費することでしかモノを買えなかった人々が、食べるものを買えなくなることで日本も大変なことになる可能性があります。

都市圏で食料危機が始まると、力と行動力が有り余っている比較的若い層の人々が暴徒化し、やがて犯罪を犯してまで食料を強奪するような惨事にまで発展するようです。

そして、その暴徒化集団は、首都圏から郊外、地方へと食料を求めて襲撃をしていき、彼らは今食べることにしか頭がないですから、大事な種もみまでも食い荒らし、やがて首都圏だけでなく日本全体が飢えて地獄のような社会になってしまいます。

今のところ、こっちの未来に進む可能性の方が高く、これを回避するには「転ばぬ先の杖」が必要であり、それが「自給自足の出来る村」の会社組織です。

そして、これを実現するための重要なポイント、というよりも人類が争いもなく豊かに生きるポイントは、精神論云々だけでなく、なんといっても食料とエネルギーをどれだけ確保できるかが大切です。

前述したように、食料が消えるだけで、人々は殺し合いになるほどの混乱状態へと陥るので、やはり、この先に食料の存在は重要です。

さらに、これだけ人口が多くなった現代社会においては、人々の生活にはエネルギーはかかせない存在であり、また食料をより効率的に生産・運搬するためにもエネルギーは重要となります。

もっといえば、エネルギーが無限に確保できるようになれば、食料生産も現代技術によって十分に確保できるようになるので、究極のところエネルギーが最も重要な存在にもなってきます。

最近伝えているフリーエネルギーは、その最たるものですが、いきなりフリーエネルギーになると色々と問題もあるため、まずは段階を経てエネルギーシステムも進化していく必要があります。

そこで、木内さんは未来で見て来た社会構造を参考に、現代において「送電線・コンセント不要」の半永久エネルギーシステム案を構築し、すでに実験段階にまで入っています。

それについては、2013年1月号の月刊【ザ・フナイ】において詳細をまとめて書きました。

2章のはじめの部分だけは、昨年末の記事でご紹介させて頂いたので、その続き部分を今回はご紹介させて頂きます。

前回の記事【地球人としての自覚とモラル】

新しい時代の夜明けに向かって(滝沢 泰平)

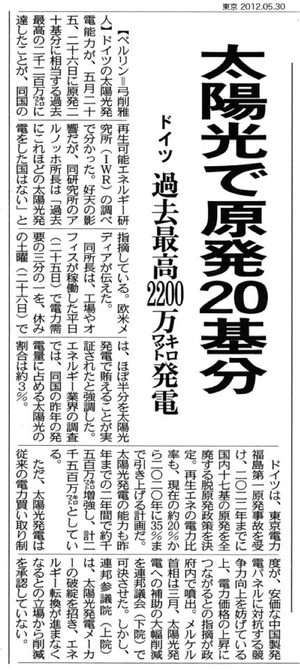

※東京新聞 2012.5.30

しかし、そんな太陽光発電の常識を覆すような画期的な出来事が2012年の5月末にありました。それは、ドイツの太陽光発電所が世界一の発電量を生み出したことです。その記録は、一時2200万kWにもなり、原発1基が約100万kWの発電量といわれているので、これは原発が約20基分というとんでもない量の発電量となります。

ただ、前述したように太陽光発電(家庭用)では原発1基に相当する電力量を出力するには、想像以上の大量の太陽光パネルが必要となり、それが20基分に相当するとなると、4,000万軒ほどの太陽光発電(家庭用)が必要となります。当然ながらドイツ国民全体でこういった発電実験をやったわけではなく、今回の驚異的な発電量を生み出した要因は、どうやら従来までの太陽光パネルとは違った技術を利用したからのようです。

まず「太陽光パネル」と耳にすると、恐らく多くの人々が想像するのは、一般的な家庭でも普及をしている形が平面型の四角い太陽光パネルだと思います。実は、このタイプの太陽光パネルは、太陽がパネルの真上に来た時にしか発電しないようであり、いくら一日中晴天の日であったとしても、斜めから入ってくる太陽光については発電しないので、実際に太陽光によって発電している時間は僅かしかないようです。

これは、2つの太陽光パネルを使った実験で証明されているそうです。

1つには、一日中太陽の光が当る普通の太陽光パネルを並べ、もう1つの太陽光パネルには、そのパネルの周囲を囲むような筒を被せて太陽が真上に来た時にしか太陽の光が当らない状態を作り、双方の発電量を比較したそうです。

その結果、両方の太陽光パネルの発電量は同じだったそうです。

これが太陽光発電の電力量が少ない大きな要因でもありましたが、一方で今回のドイツの太陽光発電で使われたのは、従来の太陽光パネルとは形が違い、太陽光を集める凹面型のレンズを使用したそうです。

凹面型のレンズといえば、それこそ虫眼鏡を使って黒い紙や、紙にマジックで黒く印をつけた場所に太陽の光を一点に集めて火を起こす実験などを子供の頃にやった方も多いと思いますが、この凹面型のレンズによる太陽光発電とは、まさにあの原理と同じのようで、レンズによって効率よく太陽の光を集めて発電をさせることができる仕組みのようです。

今回のドイツの太陽光発電が驚異的な発電量を生み出した秘訣は、この仕組みがあったからのようですが、実は、凹面型のレンズによる発電方法の大元となる技術を作ったのは日本人であり、さらに日本ではその技術はさらに進化した状態で研究が進められています。それは、太陽を追いかける凹面型のレンズ発電です。

太陽を追いかける技術は、すでに従来の四角い平面の太陽光パネルでも応用され始めているようですが、凹面型のレンズでも太陽を追いかけて太陽光を集めていくと、固定された凹面型のレンズ発電よりもさらに効率の良い発電ができるそうです。

ドイツでは、固定されたタイプだったのにも関わらず原発20基分だったので、これが追いかけるタイプになると、その発電量は計り知れないものとなり、それこそ太陽光発電の存在価値が世界中で一変します。

そして、これらの仕組みの大元を考案した日本人とは、世界的に有名な彗星探索家であり、3度の臨死体験をしている木内鶴彦氏という方です。

3章: 太陽光炭素化炉と炭素電池

木内氏は、臨死体験という希有な体験を通して、地球の過去から未来までの世界を見てきた方であり、そこで得た知識やインスピレーションをもとに、現在は彗星探索家としてだけでなく、前述した太陽光発電などのエネルギー分野の研究者としても活躍しています。

木内氏は、石油や石炭などの地下資源に依存している現在のエネルギーシステムに関して、有限の資源であることや二酸化炭素問題といった角度とは別の視点で使用するのを反対されています。

それは、石油や石炭が生まれた起源にまで遡ると非常に理屈が通っています。

地球が生まれた時の地表は、かなりの量の二酸化炭素で覆われていたようですが、それが植物達によって吸われて地面に埋もれて出来たのが石炭であり、また、それらの植物を食べた恐竜達の脂分が地中に埋まることで現在の石油が誕生したそうです。つまり太古の昔の植物と動物達の犠牲があって、二酸化炭素の濃度が薄まり、地表の大気が酸素化したようです。

また二酸化炭素と同じく、太古の地球は放射性物質の塊であったようですが、それもウランなどとして地中に埋もれていったことで、地表の放射性物質がなくなっていったそうです。

このように、地表の大気が現在のような人類が誕生できる環境にまでなったのは、長い年月をかけて地表の二酸化炭素や放射性物質が地中へと埋まっていったからであり、現在のようにそれらを再び掘り起こし、酸素と結びつけて大気に放出するとは、人類が誕生する以前の地球環境へと再び戻してしまうことを意味します。近代の我々人類は、宇宙の中のタブーに手を出し、そして自らの手で自分達の首を絞め、人類を滅亡させるような方向へと導いています。

しかし、今はすでに新時代へと人類も足を踏み出した時であり、遅かれ早かれ地下資源を使用することからは卒業する時期がやってくるかと思います。そのヒントともなる光景を木内氏は、未来の地球において見てきたようです。

未来の世界では火力発電所や原子力発電所は存在していないどころか、街の中には送電線もなく、さらには家庭やオフィスの中にはコンセントすら存在していなかったそうです。

では、一体どこから電気がやってくるのでしょうか。

木内氏は、その答えとなるエネルギーシステムを現在研究している段階であり、そのキーワードとなるのが「太陽光炭素化炉」と「炭素電池」です。

まず1つ目の太陽光炭素化炉ですが、これは先ほどから伝えている追いかけるタイプの凹面型レンズによる太陽光発電であり、これは驚異的な発電量を生み出す可能性があることはすでにお伝えしてきました。しかし、木内氏の提唱する太陽光炭素化炉には、もう1つ大きな特徴があります。

それは「ゴミ処理能力」です。太陽光炭素化炉は、先ほどの虫眼鏡による発火の原理のように炉内を非常に高温にすることができ、火で燃やさなくとも内部の空気を太陽光で高温にするだけで、ほとんどの物質を熱分解して完全燃焼させることができるようです。

この「ゴミ処理能力」が優れているところは、単純にタダである太陽エネルギーで世の中のゴミを焼却できるだけでなく、燃焼させるゴミの種類によって新たに別のエネルギーを作ることが出来ることです。

その1つが、プラスチックなどの石油製品のゴミです。

今、世の中の石油のうち、エネルギーとして燃やされて消えているのは、全体の20%程度であり、残りの80%は石油製品などとして形を変えて世の中に残ったままとなっているそうです。

この石油製品を太陽光炭素化炉の中で燃焼して油化させると、再び原料としての石油に戻ってリサイクルできるそうです。

すでに地球上に掘り出した石油だけをいくらでも再利用できるとなると、新たな石油を掘る必要性もなくなってくるので、前述した宇宙の理(ルール)に反する石油や石炭などの地下資源を掘り起こす行為も代替エネルギーが普及する前に終わらせることができます。

特に日本には、リサイクル可能な石油製品が世界トップクラスであるようなので、良いか悪いか別として、日本が世界有数の石油備蓄国となることも現実的に十分ありえるようです。石油エネルギーを外国に依存することもないので、何かのきっかけでオイルショックが起こったとしても、何も恐れることはなくなります。

石油は使える間はリサイクルしながら使った上で、やがて植物エネルギーなどの地上資源が世界中で普及してきた際に、時期をみて地中に返すことをやれば良いかと思います。

また、もう1つ燃やすことでエネルギーの原料となるのが、炭素が混じったゴミです。

炭素、いわゆるカーボンというのは純度を上げると無尽蔵に電気を蓄えられる素材となるようであり、この太陽光炭素化炉で炭素が混じったゴミを高温燃焼させると、簡単に純度の高いカーボンを生み出すことができるようです。

特に注目されているのが、現在は世界中でゴミの山となっている車のタイヤのようです。これは完全燃焼させると、水素と炭素しか残らないようなので、かなり良いカーボンがとれるようです。

そして、これらのカーボンを何に使うかというと、前述した新しいエネルギーシステムのもう1つのキーワードである「炭素電池」です。

純度の高い微細なカーボンを電池として使うと、本当に無尽蔵の電気を超小型電池に蓄えることができるようになり、その容量は従来の電池とは次元が異なるほどの規模のようです。例えば東京ドーム1個分ほどの大きさのダムに1cmほどの穴を開けて水を出しっぱなしにすると、いつになったらすべての水が外へ出るか・・・といったことが電池の寿命として考えられるわけであり、それを計算すると電気を24時間使い続けても5年以上も持つ電池が実現することになるようです。

これはパッと聞くとなかなかイメージがつかないかもしれませんが、例えば携帯電話を買ってから5年以上充電する必要もなく、電気自動車も買ってから次の充電が5年先となれば、もしかしたら一度も充電せずに車を買い替えることも可能かと思います。つまり、燃料費がかからない自動車となります。

また、今お伝えしたのは送電線やコンセントを常時使用するものではありませんが、この炭素電池が家中の家電製品にすべて取付けられると、前述した未来の社会のように街には送電線もなくなるし、家庭にもオフィスにもコンセントが必要なくなります。

これは、単純に見た目がスッキリで良いという理由だけでなく、災害時にとても役立つことが重要です。発電所が壊れたり、送電線が切れたりする恐れもないので、その家電や電池自体が壊れない限りは、停電の恐れはありません。

これから地球は激変期を迎え、日本列島にいる限りは様々な災害と共生しながら生きていくことが日本人には必須となってきますが、そんな時代にこそ、この炭素電池によるエネルギーシステムは非常に重要となってきます。

また、今までの感覚だと「電池」といえば有害なゴミになるイメージがありますが、この炭素電池は、基本的には炭素の塊であるので、ゴミになるどころか、むしろ捨てたら環境をイヤシロチにする効果もあるので、まさに無駄のない一石何鳥にもなる次世代エネルギーシステムなのです。もちろん捨てなくとも回収して再び充電することができます。

そして、改めて太陽光炭素化炉の話に戻ると、この炉のすごいところは、この炭素電池の原料となる純度の高いカーボンをゴミから生み出すだけでなく、当然ながら凹面型レンズによって発電した電気をこの炭素電池に入れることができます。むしろ、この炭素電池が生きるためには、必ず太陽光炭素化炉が必要となります。

というのも、受け皿となる炭素電池の蓄電容量が大きすぎるだけに、原発を始めとした既存の発電システムでは、この炭素電池に対応することができないようです。充電するのにお金も時間もかかるようでは、まったく意味がありません。

つまり尋常ではない発電力を持った発電システムには、尋常ではない蓄電量を持った電池が必要となり、この2つのシステムは切っても切り離せない関係となって循環しているのです。

いずれにしても、まずは太陽光炭素化炉のインフラを整えてしまえば、あとは太陽の光と地球にあるゴミを燃料として、無尽蔵にエネルギーを生み出すことができます。太陽の光とゴミ・・・当然ながら運用にかかるコストは、ほとんど無料に近いようなものです。

そして、太陽光発電における最大のネックポイントである建設コストも、この太陽を追いかける凹面型のレンズ発電システムを使えば、従来の太陽光発電よりも遥かに安価で建設することができるようです。

ただ、あくまでも既存の発電システムが存在している限りは、いきなりすべてが切り替わって電力の無料化になるとはいかないと思いますが、少なくとも「電気をどこから買うか?」という選択肢は、近い将来に私たちの日常生活の中で現実的なものとして出てくるかと思います。

地球環境を破壊し、人類を破滅へと導く既存の電気を買うのか、それとも地球環境を改善しながら人類も繁栄させていく電気を買うのか、180度の転換期の時代だからこそ、改めてこういった従来とは真逆のシステムが誕生する時であることを感じさせられます。

4章: 明治維新の次は地球維新

やがて、こういった新エネルギーシステムが普及してエネルギー問題が地球規模で解決することは、産業革命以降の大きな革命となり、私たちの生活から人々の価値観までもが一変します。

まず産業構造に大きな変化が出るかと思います。電気代がほとんどかからないか無料となると、産業も電気を有効利用した産業形態へと変化していきます。

例えば農業であれば、今までの露地栽培が当たり前という考え方から、室内栽培も当たり前の世界、農業の工業化の時代がエネルギーのフリー化によって実現します。

すでに室内栽培の技術は飛躍的な進歩を遂げており、工場やビルの中でも反射技術を応用して自然な太陽光を取り入れながら栽培をすると、無農薬・無肥料の安全で高品質な作物が、天候や季節に左右されずに年中計画的に収穫ができるようになります。室内田んぼであれば、年に一回どころか毎週稲刈りが出来るようです。

「人間は汗水垂らして、土と触れながら苦労して作物を育てる」という考え方を持っている方もいるかもしれませんが、それはそれで必要とした上で、これから超高齢化時代がやってくる日本の農業においては、まったく新しい考え方も導入する時期にきていると思います。

腰を曲げなくとも出来る農作業、未来型の農業は決して農家と呼ばれる人々だけが田舎で農業をやるわけではなく、若者から高齢者、障がい者までもが、田舎だけでなく都市でも農業ができることが理想であるかと思います。外国からの食料依存から脱却し、企業が農業へと参入するためには、どうしても農業の工業化が必要になってきます。

また、今の放射能汚染、そしてこれからも深まる闇の中でさらなる原発事故などが世界中で続出する可能性もありますので、そういった地球環境においては、一時的に屋外で作物が栽培できないような時代もやってくるかもしれません。

いずれにしろ、次の時代は統合の時代であり、古来の人類の叡智を生かしながらも、近代技術を取り入れてまったく新しい世界を生み出すことが何ごとにも重要になってくるかと思います。

エネルギーのフリー化によって産業構造が大きく変化してくると、お金によって作られて支えられてきた現代の資本主義経済、そして社会も良い意味で崩壊します。

エネルギーが無料で手に入るようになると「生きていくためにお金を稼ぐ」という概念が消え、「自分が好きなことを仕事にしよう」「人が喜ぶこと、幸せになることをやろう」と誰もが考えるようになり、皆が自分の好きなことをやりながらゆとりのある人生を送ることができます。

野菜を作りたい人は野菜を作る、歌が好きな人は歌う・・・誰もが本来の自分の特性を生かした一品持ち寄りの循環社会が出来上がり、そんな社会が実現した時には、お金という存在価値は現在とは大きく変わってくるはずです。

「人間は楽をして堕落しないのか?」「学びにこの世にやって来ているのにカルマの精算はどうするんだ?」というような声も聞こえそうですが、これから先は新しい時代であり、目に見える世界のルールだけでなく、そういった目に見えない世界のルールも変わってくるかと思います。

余計な苦労をして学ばなくとも、人間はまた別なことで進化できる精神性を持ち合わせているでしょうし、むしろ余計な苦労をしながらも人類はこれまで文明を進化させてきましたが、その結果として、地球は汚れ、人類も自ら滅亡するかどうかの瀬戸際に立っている現実があります。それも今までは必要・必然であったでしょうが、このまま続けていく意味はなく、魂や精神性の成長ルールも新しいものへと変化してくるでしょう。

また、新しい時代の芽の中には「フリーエネルギー」とも呼べる存在も少しずつ表の世界にも出てきましたが、本物のフリーエネルギーが世に出て普及する前に必ずやらなければいけないのが、地球の浄化、ゴミ掃除であり、逆にそれができるまでは、本物のフリーエネルギーが世に出てくることはないと思います。

奇しくも、今回お伝えしたことは、夜明けを象徴する太陽にまつわるエネルギーの話となりましたが、ただ、180度の転換期の時代においてこれを現実的に実現するには、当然ながら私たち人類の意識も180度転換することが必要となってきます。

その具体的な方法の中で「百匹目の猿現象」の原理が働いてくるわけであり、本来であればその詳細をお伝えしたいところではありますが、残念ながら今回は紙面の都合もあるので、その話は、また寄稿する機会があればお伝えできればと思います。

いずれにしても明治維新で「日本人」が生まれたように、今回の大転換は地球維新で「地球人」という自覚を人類全員が持つタイミングであり、地球人としてのモラルを考え、その上で肉体を借りて存在している地球上でこれから何をすべきなのかを真剣に考える段階にきているのだと思います。

新しい時代の夜明けが訪れるまでの時間は、これからの人類の意識進化によって大きく変化してくるかと思います。数年の闇が続くのか、数十年、はたまた数百年かかるのか・・・。(転載終了)

ということで、詳細は直接本人の話を聞くのが一番だと思いますから、以下の木内鶴彦さんの特別講演会に是非お越しください。今回の講演は、あの明治天皇のお孫さんである中丸薫さんとの合同講演となります。

場所は木内さんの本拠地の長野県の佐久であり、東京などの講演とは違う内容の話が聞けると思います。私も参加する予定です。

中丸薫 & 木内鶴彦 佐久講演会(太陽の会主催)

【日 時】 平成25年6月15日(土) 受付開始 午後0:30

【講 演】 午後1:00~2:00 第一部 木内鶴彦講演

午後2:10~3:10 第二部 中丸薫講演

午後3:30~4:30 第三部 対談

【会 場】

長野県佐久勤労者福祉センター 第5会議室 Tel: 0267-67-7451

長野県佐久市佐久平駅南4-1 (JR佐久平駅より徒歩3分)

【会 費】

5,000円 (当日券は500円の追加料金)

【お申込】

チラシダウンロード お電話、ファックス、E-mailにてお申込の上、会費をお振り込み下さい。

ネット申込 また、ネット上からお申し込みや決済ができるPeaTixのサイトもご利用下さい。