今回はラヴェルのソナチネ分析とそれを通してこれから勉強なさる方へのアドバイスをしてみたいと思います。

細かいことは後述するとして音楽の勉強ではある先生に付いたらAと言われ、別の先生にはBと言われ、さらに別の先生にはCと言われる、時には真反対のことを言われて戸惑うことがあるかもしれません。

先生に師事しなくても書籍により解説が異なるということはよくあります。全然別のことを述べていることすらありますが、学習者の方には「その先生や著者にとっては」そうであるという意味で受け取って、絶対的な価値観として考えない方が良いということを覚えておくと良いでしょう。

音楽関係に限定していいならwikiなども間違って書かれているものが残念ながらありますし、ネットの情報は原則無責任です。

だから私の記事も「あなたにとってはそうなんでしょう」という風に受け取って柔軟な思考を持つことを忘れないで欲しいですし、先生や本ではなく自分自身で判断する力を身に付けることが大切です。

では本題に入りましょう。

ソナチネはラヴェル28歳~30歳頃にコンクールのために書かれた作品です。ラヴェルらしい和声とベートーヴェン的な古典の作風がミックスした小品でラヴェルの人気曲の1つです。

1楽章はソナタ形式で「75小節以内で作曲すること」というコンクールの規定のためにちょっとぎゅうぎゅう詰めの印象があり、構成的な工夫も小節数の都合とソナチネという縛りからかまさにソナチネ(単純なソナタ形式という意味)という感じに仕上がっています。

構成や展開技法はまさしくベートヴェン的で何かモデルがあるのではないかと疑いたくなるほどです(ラヴェルはよくハイドンなどの大家から構成を借用していたことを告白しています。)

以前書いた亡き王女のためのパヴァーヌのアナリーゼ本でも楽譜を出してシャブリエを下敷きに書かれていることを述べていますが、もしかしたらハイドンあたりにありそうな形式感を感じます。

第2主題以降は旋法が目立ちます。ラヴェルはドビュッシーよりも旋法的ですがここではその傾向が強いですが、古典和声とポピュラーの理論がわかれば普通にアナリーゼ出来ます(全楽章可能です)。

2楽章はメヌエットで如何にもベートーヴェン的な構成の土台の上にラヴェルやフォーレの和声語法が展開され、私は複合3部形式と解釈したいと思います。

ベートーヴェン ピアノソナタ18番3楽章のメヌエット

個人的にはベートーヴェンのピアノソナタ18番3楽章のメヌエットを下敷きにしているのでは?というくらい構成が似ていて(メヌエットの構成なんてどれも似たようなもののかもしれませんが)多くの類似点を見出すことが出来ます。

まず全体の小節構造、細かいことを言うと第1部での主題の提示が3回あること、TRIO相当の中間部の同じ和声を続ける部分、コーダの部分などの全体の流れが良く似ており、テクスチャーにも類似点があると言えば言い過ぎですが、似てるなぁと思います。

本当にこの曲が下敷きなのかはわかりません。ただこの曲の構成にラヴェル風の旋律と和声を乗せていると疑われてもしょうがいないくらい構成が類似しているというだけです。ラヴェルが過去の大家から構成を借用していると自白?しているのでそういう目線で見てしまうというのもあります

3つの楽章の中でも最も師匠であるフォーレの影響が大きい楽章です。

記事を書くにあたりネットを検索していたら、面白い動画を見つけましたので「学習者の方には「その先生や著者にとっては」そうであるという意味で受け取って、絶対的な価値観として考えない方が良い」という冒頭の実例だと思って下の動画を見て欲しいです。

この動画の先生はラヴェルのメヌエットのある部分を多調と説明しています。

具体的なことは動画を見て欲しいのですが、私も「え?多調?そんな箇所ないと思うけど………?」と思い気になってこの部分を見てみました。

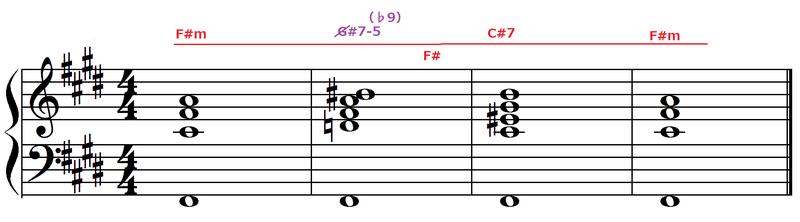

2楽章最後から7小節目

動画ではこの部分を多調と説明しています(目次にもそう書いてあります)が、個人的には私はこれを多調とはみなしません(ちなみに私は調が2つの時は「復調」と呼び、3つ以上の時は「多調」と呼ぶのですが、ここでは動画と混同してややこしいので多調で統一します。私の本では2つのキーの場合は複調と書いています)

これはごく短い瞬間的な保続上の和声であり、上では増6の和音が鳴って下では主音と5音が鳴っています。

この和音は私が昔書いたアナリーゼのやり方(中巻)で解説していて、ラヴェルがたまに使う和音です。

ダフニスとクロエより抜粋(ラヴェルにぼちぼちある和音です)

具体的なことを言うとまずペダルが長さに関する理論はないので短いことは問題にならないですし、古典和声に登場する主音上のⅤはある意味で極短いペダルです。これも同じ理屈でペダルのように見なすことが出来ます。

多分この動画の先生が多調とみなすのはペダルが短いのと下で主音と5音が鳴っているから下を別個の和音と解釈しているのではないかと思います。

芸大和声でもペダルが主音だけではなく5音も一緒に使うことを教えていますが、それを多調とみなすかどうかがポイントになります。

2小節目はペダル上の増6の和音と解釈出来ます

上の譜例を見てこれを誰も多調とは言わないでしょう。単にトニックペダル上のⅠーⅡーⅤーⅠです。Ⅱが増6化されているからと言って多調にはなりません。これはただのⅤのⅤの和音の一種です。

ペダルを1音と5音の両方に

次にペダルを1音と5音の両方にしてみました。赤い部分が問題の音ですが、これを多調と呼ぶのか呼ばないのかと問われれば個人的には多調とは呼びません。ただの重音ペダル上の増6です。

ラヴェルのソナチネで出てくるのはこの2小節だけが出てきていますが、2小節目は多調になっていると言う人がいても、まぁさすがに上の譜例の場合は良くないと思いますが、単発で出てくるならそう言いたい気持ちもわからないでもありません。

しかし主和音と増6も、どちらも主調という1つの調の中の和音なのですから多調というのは違うような気がします(私はⅤのⅤの和音は転調とはとりません)。

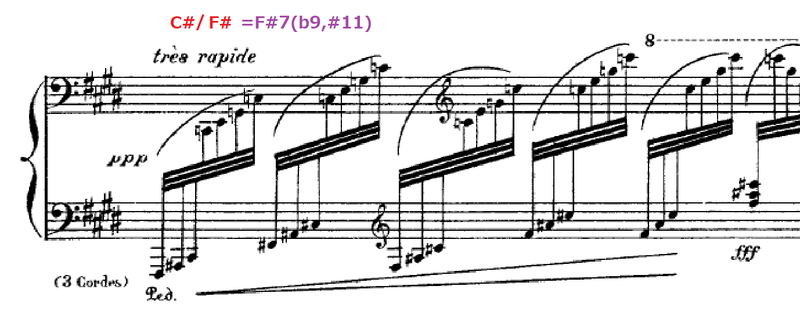

例を変えて水の戯れのペトルーシュカ和音の部分もよく多調(復調)と説明されているのを見かけます。

水の戯れ 後半部分

左手でF#コード、右手でCコードという分担でピアニスティックに弾く部分ですが、多調ととっても良いのかもしれませんし、実際に2つの和音の異なる色彩を階層別に表現するという意識でストラヴィンスキーやラヴェルは使っているのでしょうが、F#7(♭9,#11)という普通のオルタードドミナントと解釈することが可能です。

これを多調とするならジャズやフュージョンに出てくるアッパーストラクチャーを全部多調としなければいけないですし(それは無理でしょう)、何のためのオルタードテンションだよという話になってしまいます(私の作曲基礎理論のChapter 17 アッパー・ストラクチャーについて解説しています)。

例えばG/C=上でソシレ、下でドミソならドミソシレなのでCM7となりますが、ピアノの右手でG、左手でCと鳴らすときに多調だ!となるかはとても疑問です。ただやりたいことは異なる和音を階層別に表現するということであり、それと多調を混同してはいけないと思います。階層別のレイヤーと多調は似て非なる概念です。

またオルタードテンションやアッパーストラクチャーを使っているという理由でビバップジャズが多調だらけだというのはちょっと苦しいと思います。

KEY-CのⅡ-Ⅴ-ⅠでⅤの部分にアッパーストラクチャー

この譜例はたしかにⅤの部分が上でA7、下でG7なのである意味で多調?と言えなくもない?かもしれません。しかしそう考える人はいないでしょう。ただのオルタードテンションじゃないかと考えるのが普通です。

私個人としては一般的な音楽理論やロマン派の面々が使う範疇のオルタードテンションは多調とは言わず、ラヴェルの曲を全部詳細に知っているわけではないのですがラヴェルが多調というのはあまり印象にありません(もしかしたらあるかもしれないけれど)。

ただラヴェルはアッパーストラクチャーをたまに使うのでアッパーストラクチャーを多調と言ってしまうなら多調でしょう。

私の言う多調はミヨーとかシマノフスキみたいなガチ多調で普通の調性音楽理論で説明できないタイプのものです。

シマノフスキの弦楽四重奏抜粋(調号がそもそも違う)

これはシマノフスキの弦楽四重奏からの抜粋ですが、4パートの調号がそもそも違い、前述のラヴェルやオルタードものと違い和声的にはもちろん1つの調性で説明することは不可能です。

多調は調号が違わないで書かれることのが多いのですが、私の場合は従来の音楽理論で説明できるかどうか?が多調かどうかの判断基準になります。

説明できる範疇でも多調という人がいてもいいと思いますが、学習者の方はなぜこの人はそんなことを言うのか?という理論的な根拠を理解して「あぁ、だからこの人はそう言ってるのか」と思えるようになって欲しいです。

その結果「いや、でも私はそうは思わない」とか「私も同じ意見」とか色々な考えが出てきても良いわけで大切なのは最初に述べた柔軟な思考を持つことを忘れないで欲しいということと、先生や本ではなく自分自身で判断する力を身に付けることが大切という話になるわけです。

この場合はどこまでダイアトニックとして許容するか?という話になります。

私が学生時代に先生に言われて印象的だったのが、あるときフーガの課題で私がハ長調の主題を作っていったときにロマン的なフランクのような半音階を多用したものを作っていったら「これをハ長調と言える君と私では根本的に感覚が違う」と言われたことがあります。

フランクの プレリュード、コラールとフーガのフーガ主題

これをロ短調と思えるか?がに個人差があります(Comesは転調のようにも見えます)。

和声感覚はそれぞれだということを言いたいのですが、その人のバックボーンが何処にあるか?を学習者は先生に習ったり、本を読んだりするときに考えなければいけません。例えばトリスタン和声は調で解釈出来ますが、もっと進むと受け取り方が違って色々な解釈が生まれます。

この動画の先生も思うところがあるのか、最後の方ボソっとで厳密には多調というべきではないかもしれないと後付けで主調を否定していますが、ともあれ学習者の方には自分で考える力と判断する力を身に付けて欲しいと思います。

実際は色々なケースがあるので別に多調ととる動画の先生も私の記事も「あなたにとってはそうなんでしょう」という風に受け取って、自分なりの和声感覚や音楽への考えを持てるようになることが勉強を進めること上でとても大切になります

音楽は芸術ですのでレベルが高くなればなるほど意見の相違というのはどうしても生まれてきます。

3楽章は形式に異論がたくさんあり、昔購入したラヴェルピアノ作品選集(1)にはロンドソナタ形式と書かれており、ピティナのページでは自由なロンド形式と書かれています。

ラヴェルピアノ作品選集(1) 三善晃 (監修)金澤希伊子・海老彰子(解説)

個人的にはどうみてもソナタ形式だと思うのですが、なぜロンド?ロンドソナタ?と思ってしまいます。解説文は三善晃が書いているわけではなくおそらく名前を貸しているだけなんじゃないかと思われます。

ドラクエのBGMが好きで楽譜を幾つも持っているのですが、「すぎやまこういち監修」と銘打っていても中にはあり得ない記譜があり、とてもすぎやまこういちの和声をちゃんと理解して記譜しているとは思えない、もしすぎやまこういちが見ていたらおそらく修正させるだろうと思えるような記譜がいくつもあります。

これも多分出版社が「名前だけ貸して下さい。その方が売れますから~」的な感じで、すぎやまこういち監修と広告し楽譜に書いてあっても実際は詳細にチェックしているかどうかは甚だ疑問だったりします。というかしてないでしょう。

またこのソナチネのアナリーゼ付き動画では再現直前の引き延ばされるⅡ度の和音(Ⅴの代わりにロマン派以降のの作曲家はよく用いた)の後に02:33の部分で主題が再現しているのに、解説では第1主題の再現がないことになっています。

(ベートーヴェンが再現部の回帰前にⅤやⅡーⅤを引き延ばすのはお決まりの手法です)

おそらくですが、この動画で主題が再現されていないと述べているのは①主題提示ではF#ドリアンという旋法で提示されて、和音がF#マイナーなのに再現ではF#メジャーになっていること、②伴奏の形が違うことからそう判断しているのではないかと思われます。

例はいくつか出せますが、ほんの一例を挙げるとこれを再現とみなせないなら例えばブラームスのピアノソナタ1番もコピペみたいな再現ではないので第1主題は再現されていないことになります。

個人的にはロマン期以降では主題がコピペみたいに再現されずに工夫されて再現されることはごく普通にあり、このような工夫された再現はたくさんありますので、自由な芸術作品ではなくコンクールという縛りでこういう変則的な手法はあまり好まれないということも含めて普通に第1主題も再現されていると思います。

理由はいくつかありますが、①展開部においてそれまで散々転調的で回帰準備にⅡやⅤの和音を引き延ばして回帰を期待させるベートヴェン的な手法の後にF#という主音に回帰し、②また工夫の一環として1小節だけ分断しますが、すぐに完全な形での再現に戻り、③主題もすべての部分が再現されるのでこれは再現とみなして良いのではないか?と思います。

主題提示が旋法というのも問題ですが、再現では調的になっているのでF#という主音を共通項とラヴェルはみなしているのではないと私は考えます。これも先ほどの主音上の増6と同じで意見が分かれます。

さて私は同じF#の主音で主題もすべての部分が再現されるので再現とみなしますが、重要なのは学習者が自分の意見を持つことです。

直前にお決まりのⅡやⅤの引き延ばしがあって、その後に主音に回帰しても、主題の全部分が再現されても、「これは再現じゃない」と動画のように判断しても構いません。

大切なのはなぜそう思うのか?という明確な根拠を学習者が持つことです。可能なら私の意見を否定して欲しいくらいですし、他人にそれを説明できるレベルで自分の意見を持つことです。

最初のうちは仕方ないにしても先生や本に書いてあることを鵜呑みにせずに、自分で考える気持ちを持つことは勉強する上でとても大切です。特に高いレベルになればなるほど単なる暗記や鵜呑みが通用しなくなります。

絶対に自分は正しいという信念やこれで合ってると思える自信はそれなりに勉強が進まないと持てないかもしれませんが、心構えとしてそういうつもりで勉強することが大切です。

ネットでも本でも先生でも間違いはあるかもしれません。間違いというよりは意見の相違と言った方が良いケースもあります。こういう問題をどう処理していくかは上達にとても大きく関わってきますので私の記事も含めてそういうつもりでなんでも接すると良いと思います。

〇まとめ

ちょうどある生徒さんがこの曲を学んでおり、全曲の和声分析をレッスンしているところだったのでもっとソナチネの具体的な和声分析をするつもりだったのですが、いろんな意見がネットにあるので今回は私なりの意見を述べる記事になってしまいました。

せめてソナチネに見られるラヴェルの技法を箇条書きしてみたいと思います。

・古典的なドミナントモーションの隠蔽

・○7コードはほとんどの場合、ドミナントとしては用いられない。

・chord succcessionの多用

・旋法の多用、リディアン、ドリアン、エオリアンなど。

・ベートーヴェン的展開技法、ベートーベンのピアノソナタと同じアイディアが多数見受けられる

・フォーレの和声語法(同主、平行調の混合)

・遠隔調への転調

・フォーレ的な軸音を用いた転調

・旋律はヘキサトニックが多い

・女性的リズム

・平行和音

・保留される和声(調が確定が保留される)

・連続5度、8度は無視。ある意味でルネサンスへの先祖帰り

・隠された変拍子

要するにフォーレやラヴェルのようなフランスの語法で古典的なソナチネを書いているので、形式・構成はまんまベートーヴェンです。

ソナタ形式はベートーヴェンが8割くらいの開拓をしてしまったと言う人がいますが、ラヴェルのソナチネでも形式や構成の点からは新しい技法や問題提起は何も見いだせずベートーヴェンのソナタ形式に出てくる主題展開の手法や構成がまんま沢山出てきます。

見ていて例えば「これワルトシュタインの展開部と同じ技法じゃん~」みたいなベートーヴェンとの類似点を見出すことがいくつもあります。

ソナチネというのは要するに古典のカテゴリーであって、ロマンや近代にはすっかり不人気になり、ラヴェルのような近代フランスの作曲家の真骨頂とは言えません。

ですのでソナチネで平易に書いてあるということも含めて主題展開や構成そのものから学ぶべきものは何もないのですが、ラヴェルの和声法をベートーヴェンの作風にどう当てはめるか?という点や単純にラヴェルの和声に興味があれば十分に勉強の価値はあります。

最近はIPADに書いてます。とても便利です。

自分で勉強するときは上にコード、下にディグリーと調判定、あとは面白いと思ったことを楽譜に書き込んでいきます。IPADだとデータなので間違えても簡単に修正出来ますし、オリジナルの楽譜は綺麗なままなのも良いです。

ある生徒さんからIPADとGOODNOTEを勧めて頂いたのですが、これはマジで買って良かった勉強が捗るツールです。

既に全部のアナリーゼは終わっているので将来的に大作曲家のアナリーゼシリーズで書いてもいいかも?とも思っておりのですが、不法アップロードされたり、丸写しされて有料ブログの記事にされたりしたりするので、何か具体的なラヴェルの和声法?みたいな本が良いかも?とも思っています。そのまま1曲まるごと分析というのもありですし、抜粋でもいいですし、何もしないでもいいかもと悩んでいます。

〇おまけ・誤植を発見

2楽章68小節目の装飾音は誤植?

出版社情報 Paris: Éditions Durand, n.d. Plate DR 16168.

その他注記 Literal re-engraving of the original Durand edition, with only the 1905 copyright notice.

IMSLPには2種類のデュラン版のスコアがアップされていますが、「Éditions Durand, n.d. Plate DR 16168.」の方の2楽章に誤植を見つけました。

上はその楽譜ですが和声的にはどう考えても赤い四角の中はレもシも♮であるはずなのに、#が付いています。

F#mにドミナントモーションするC#7にオルタードとナチュラルの両方のテンションが同時に使われており、これは音楽理論に矛盾します(左手はレもシも♮なのに右手の装飾音がレもシも#している)。

ラヴェルがこんなことをするわけがないので絶対おかしいと思い、幸い直筆譜もIMSLPにあるため参照したところやはり誤植でした。

2楽章68小節目の直筆譜(見やすくするために調号部分が抜けてます)

直筆譜では右手の装飾音がレもシも♮です。デュラン版って個人的に結構信じられる出版社だったのに、ちょっとデュラン版の評価が下がってしまいました。

明らかにミストーンに聞こえる類の誤植はピアニストさんたちにとって致命的であると思います。

やっぱり原典版があるものは原典版が一番なのですが、必ずしもそうとは言えないのが難しいところです。昔はファックシミリ版の高額な直筆譜が販売されていましたが、今はIMSLPで無料で直筆譜を参照できるのは本当にいい時代になったと思います。

IMSLPに全部の直筆譜があるわけではありませんが、〇〇版などで疑義が生じた場合に作曲家の直筆譜が参照できるのは少なくともほとんどの場合において問題の解決を可能にするので私も「あれ?これおかしいぞ?」と思ったときはよくお世話になっています。

作曲・DTMの個人レッスンの生徒を募集しています。

このブログの書き主の自宅&skypeでマンツーマンレッスンをしています。

(専門学校での講師経験があります) 詳しくはこちらをどうぞ。

公式サイトhttp://uyuu.jp/

電子書籍ですが作曲・DTM関連の書籍も書いています。

オススメ(作曲の基礎理論を専門学校レベルで学べる本です)

(様々な楽器のアレンジの基礎を専門学校レベルで学べる本です)

(ポピュラー理論を土台にアナリーゼ技法の習得を目指します)

(Kindle専売ですが、PDFもダウンロードして頂けます)

(ポピュラー理論を土台にアナリーゼ技法の習得を目指します)

(Kindle専売ですが、PDFもダウンロードして頂けます)

(ポピュラー理論を土台にアナリーゼ技法の習得を目指します)

(Kindle専売ですが、PDFもダウンロードして頂けます)

(ポピュラー理論を土台にアナリーゼ技法の習得を目指します)

(Kindle専売ですが、PDFもダウンロードして頂けます)

(初心者向けの作曲導入本です)

(マスタリングのやり方を基礎から解説した本です)

DTMミキシングのやり方

(ミキシングのやり方を基礎から解説した本です)

大作曲家のアナリーゼ(1)~水の戯れ(ラヴェル)(Kindle版)

大作曲家のアナリーゼ(2)~亡き王女のためのパヴァーヌ(ラヴェル)(Kindle版)

ポピュラー理論を活用したラヴェルの水の戯れの楽曲分析(アナリーゼ)本です。

KindleはPCでもお読み頂けます。