食事

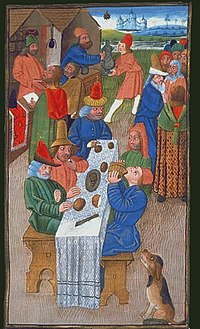

Wikipedia Academyでの食事風景(スウェーデン、2008年)

食事(しょくじ)とは、栄養をとるために毎日習慣的に何かを食べることである[1]。また転じて、その時食べるものを指すこともある[2]。

目次

解説

| 食事 |

|---|

|

| 習慣食 |

| 朝食 ブランチ イレブンシス昼食 アフタヌーン・ティー夕食 夜食 |

| 要素 |

| アミューズブーシュオードブル チーズ カクテルデザート 飲料 アントレアントルメ 果実 主菜 ナッツサラダ 副食 |

| 関連項目 |

| 宴会 食べ放題 料理 摂食テーブルマナー 食品 間食 |

|

|

食事とは、基本的には栄養、すなわち人間が生命を維持し活動し成長をするために必要な栄養素を摂る行為である。通常は何らかの食材を調理してできた料理、あるいは食品を食べる形が一般的である。ただし、栄養をとるためとは言うものの実際には人間は、栄養素の摂取のためだけでなく、家族や仲間と一緒に「満たされた時間」を和やかにすごすため、《分かち合い》を実感するため、味を楽しむため、料理を作ってくれた人(母親など)の愛を実感するため、等、様々な目的や意味を込めつつ食事をしている。

食事の時刻、回数、食事の種類、調理法、食べ方には、食事をする人の文化や宗教が反映される。また個人的な好みや栄養学的な知識等も反映される。例えば中国での食事には、中国の文化、世界観、家族観といったものが反映されている[3]。また、中近東などでは、一族が部屋の床に円を描くように座し、やはり彼らの文化に基づいた作法で食事をしている。食事にはしばしば宗教的な意味が込められている(#宗教と食事)

生活の中でも食事に関することがら全般を指して食生活(しょくせいかつ)と呼ばれる[4]。

上で触れたように、多くの文化圏で家族や一族が一緒に食事を摂っている。 たとえばフランスでは現在でも7割ほどの家庭で、夕食は家族一緒にとっている。夕食を一緒に食べることは大切なことであると考えられており、夕食時には家庭に戻るようにしているのである。一緒に食事をとることには家族を繋ぐ力がある。

かつて日本の家庭でも、畳の居間の食卓で家族揃って一緒にとるという形態が、ひとつの典型的な像としてあった。それが昭和期には洋風のリビングルームやリビング・ダイニングなどにある食卓で椅子にすわって家族一緒にとるという形態に変化したが、最近では一応食卓はあるものの、朝食であれ昼であれ夕食であれ、家族が揃ってとることはむしろ稀になってきているというデータがある。家族がバラバラになってきてしまっているのである。近年の日本では一般論として言えば孤食化が進んでいるとされている。ただし生徒・学生らは昼食は学校の教室で同級生らと一緒に給食を食べたり、あるいは持参のお弁当を食べたり、校内の食堂やカフェテリアでとっている。日本のサラリーマンらは昼食は一般の飲食店や社内の社員食堂でとったり、持参した弁当やコンビニで買い求めたおにぎり・パン・弁当などをオフィスでとったりしており、同僚ととっている場合もあれば独りでとっている場合もある。

近年では食生活が人の健康に及ぼす影響の大きさも指摘されることが多い。(#健康と食生活)

なお、会席料理においては、止め肴のあとに続いて、止め椀や香の物とともに出される御飯物を指して「食事」という(この意味の食事については「会席料理」の項目参照)。また、食事はくだけた言い方では「メシ」とも呼ばれる。

回数

一般に人は1日に1 - 数回の食事を摂っている。

西洋では1800年ごろまで1日2食であった[5]。

日本では20世紀前半に、国立栄養研究所での実験により1日3回を栄養学の研究によって推奨された[6]。日本では1日2回の食事を朝餉と夕餉と呼んだ[6]。

フランシスコ・ザビエルが1549年頃に書いた報告書には「日本人は1日に食事を3回する」と書かれている[7]。戦国期当時、戦場で1日3食だったことは、支給されていた米の量からもわかり、30日間は、食料は自己負担だが、30日を過ぎ、長期戦となると、軍=大名からの支給制へと移り、米は1日1人6合(約900グラム)支給されていた[8]。つまり1食辺り米2合(約300グラム)ということになる(米だけで1日のカロリーが3204kcalになる上、塩なども支給されていた)。さらに夜戦では増配された[9]。加えて、江戸時代に庶民が1日3食を取るようになったのは元禄年間(17世紀末)からとされる[10]。また牢中の囚人に対する食事の回数は身分によって違い、江戸市中小伝馬町牢屋敷では、庶民は朝夕の2回に対し、武士は朝昼夕の3回で、罪人であっても地位によって待遇に差があった[11]。17世紀の日本において3食化が広まった理由として、「照明が明るくなった町の商舗経営の長時間化が刺激になった」とも考えられており[12]、身分・職種(力士など)によっては2食が残った[13]。庶民3食化のきっかけとしては、「明暦の大火(17世紀中頃)後の復旧工事に駆り出された職人に昼食を出したところ、広まった」ともいわれている[14]。他にも1日3食を記録した例として、幕末の忍藩下級藩士が記した絵日記である『石城日記』があり、朝昼夕とその日に食した内容が細かく記述されている(日付によっては、3食とも茶漬けとある)。なお『石城日記』では昼食を「午飯」と記している。

日本では、朝食、昼食、夕食の3回食事を摂る習慣が一般的である。これは、昼間に活動し夜間は眠るという通常の生活サイクルにあわせたものである。深夜に勉強や業務を行う場合には夜食などをとることがある。朝食や昼食の間、昼食から夕食の間に間食をとることもある。一般的ではないが、一部には一日4食、5食といった食生活を送る人も存在する(ドイツの古い農家などでは一日4食と言う習慣が一部ではあるが今でも残っている)。

宗教と食事

最後の晩餐。イエスが弟子たちとともに食事をとる様子。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたもの。

ユダヤ人青年らの安息日における食事の一風景

食事をとる前に祈る少女(1936年)

宗教と食事・食生活には大きなかかわりがある。

例えばキリスト教における聖餐があり、これは新約聖書に、イエスが引き渡され十字架にかけられる前に、弟子たちと最後の食事を共にし、自分の記念としてこの食事を行うよう命じた、ということが書かれていることによる。キリスト教徒はこの儀式を行うことで、そこにキリストが確かに現存している、という信仰を保持している。

教義で特定の食品を食べることを禁止している宗教は珍しくはなく、調理法についても厳しい戒律を持つ宗教がある。例えばユダヤ教では、旧約聖書に食べてよいもの食べていけないもの、一緒に食べてはいけないものの組み合わせ、動物の屠り方、調理法などに関する規定がこと細かに記述されており、厳格な教派においては現在でもそれを守っているユダヤ教徒が多い[15]。キリスト教はその初期の段階においてユダヤ教の厳格な食事規定を大幅に緩めた[16]ことで人々に歓迎された。イスラム教では現在も豚を不浄のものとして食べることを禁じている。反対にヒンドゥー教では、牛を神聖なものとして(大切なものとして)食べることを禁じている。 また、仏教では、精進料理を発達させた。

また、一定期間食事を摂らない断食を行うことに宗教上の意味を見つける宗教もある。

「食のタブー」も参照

精神的・医学的な側面

摂食障害のように、肉体的疾患や精神的なストレスや異常によって、食欲が減退したり正常な食事ができなくなることがある。生活習慣病の原因となることもある。また、医療の一環として食事制限や食事(食餌)療法が行われる場合がある。

また食事の時の気分や意識の持ち方は、唾液の出かたや内臓の働きや消化・吸収に影響するので、食事の時は安らかでほがらかな気持ちでいるようにすること、一口一口よく噛んでよく味わうこと、食べ物が自身の滋養となっていくことを心から楽しむというような心構えで食べること、なども大切である。[17]