歴史地震

安政の大地震絵図

歴史地震(れきしじしん)は近代的な観測機器の無かった時代で、古文書、災害記念碑などの記録に残された過去の地震である。歴史時代に発生した地震に相当する。一方で記録に残されていない、遺跡発掘や地質調査などから判明した有史以前の地震は先史地震と呼称されている[注釈 1]。また、これらの地震を含めて近代的地震観測開始以前の地震は古地震とも呼ばれる[1]。

日本では1885年に地震計など観測体制の整備が開始されたため、歴史地震は一般的に1884年以前発生のものを指す[2]。

歴史地震の調査研究は将来起きると想定される地震の予測など防災上、欠かすことの出来ないもので、プレート間巨大地震の発生周期などを論ずる地震学の一分野であり、ある地域の地震災害の正確な評価を行うためには、地震により開放されるエネルギーを見積もる必要があるが、計器観測が始まって以来の地震のみではデータの蓄積として不充分であり、古地震学の助けを借りる必要性が生じる[3]。

また歴史研究の一部を担う考古学でもあり、地震考古学の分野も開拓されている[4][5]。

目次

古文書の調査

歴史地震の研究は古文書の調査から始まる。古文書は国家の歴史を記した正史から個人の日記など多種多様であり、誤記、誤植、誇張、伝聞によるものなどを含み、その信頼性に疑問点があるものも多く、可能な限り多くの史料を付き合せ、検証する作業が要求される[6][7]。また偽書も多いが、ある目的に対して偽書であっても、そこに記された事項が全て偽りであるとは限らず、記された天変地異が真実である可能性が否定できない場合もある[8]。

戦乱による社会的混乱、火災による焼失、津波による古文書の流失など、地震災害自体が過去の記録の喪失につながる場合も少なくない。例えば房総沖における慶長津波の記録が少ないのは、その後のより甚大な元禄地震津波で失われた可能性があるとされる[9]。また宝永地震津波により、尾鷲や土佐久礼八幡宮でも古記録が流失し、これ以前の歴史は不明な点が多い。

発震時刻

現代のように時計を持たず厳密な時刻を求めない時代では、発震時刻や地震動の継続時間は記憶や感覚に頼る部分が多く、江戸時代以前の日本のような干支で表現した時刻では分解能が低く、2時間程度の不確定性を含むものとなる。不定時法では日の入、日の出の時刻により一時の時間も定時法とは異なり、また標準時の概念が存在しなかった時代ゆえに、現代の時刻に換算するには緯度、経度を考慮する必要が生じる。近世以前では1日の境が厳密に定められていたわけではなく、平安時代には丑刻と寅刻の間(3時頃)を1日の境界としていた[13]。

またしばしば、半時、あるいは数刻といった、現代の観測からは信じにくい、1 - 2時間も地震動が継続したような表現が記録にある。これは大地震による恐怖感が誇張的な表現を生んだとする見方もあるが、2011年の東北地方太平洋沖地震でも観測されたように強い揺れが数分間継続した本震発生以降、数十分間強い余震が続発し、直後の余震活動をも含めた時間を表しているとも考えられる[14]。

日付

古記録には国家、地域別による独自の年号が記されている場合が多く、日本、中国、朝鮮の地震の古記録は何れも元号による年号で、日付も旧暦が用いられている。太陰暦と太陽暦の違いから、例えば慶長9年12月16日発生の慶長地震は、西暦換算で1604年ではなく1605年2月3日となる。また大地震発生を期にしばしば改元が行われたため、年表上では安政元年(1854年)の発生とされる[15]安政東海地震、安政南海地震と呼ばれているものは、古記録には改元前の「嘉永七年」(1854年)と記載されている[16]。

歴史記録には日付の誤記、誤写が少なくない。例えば寛永4年10月4日(1627年11月11日)では、『東宇和郡沿革史』に「地震のため道後温泉埋没す」、『旧記録抄』に伊那谷で「大地震、所々に潰家があった」と記録され、さらに寛永4年11月23日(1627年12月30日)には『泰平年表』に「富士山噴火、江戸降灰四日、其色黒」と記録されているが、この記録を掲載している『大日本地震史料』にそれぞれ武者金吉、大森房吉が「寳永四年(宝永4年、1707年)の誤写なるべし」と註釈を付けている[17]。このような誤記は歴史地震だけではなく、昭和南海地震の際に、地震原簿への重複記載により実際には発生していない前震が記載された例もある[18]。

日本では発生年月日の西暦表記換算はグレゴリオ暦で一本化されてきた[13][19][8][20]。一方で当時、西洋で使用されていた暦は1582年10月4日以前はユリウス暦であった。グレゴリオ暦とユリウス暦では16世紀末頃では最大10日の差が存在し、日本の歴史地震は慣例上グレゴリオ暦表記であったため、NOAAの地震カタログは1582年以前はユリウス暦を基本としているのに対し、日本の地震についてはグレゴリオ暦と統一されていない[21]。

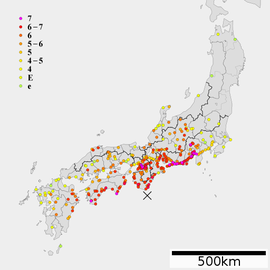

震度分布

宝永地震の震度分布

古文書にある記録から、その地域の震度の推定が可能となる。古文書には「地震」や「小地震」、「大地震」といった記録が見られ、当時はマグニチュードの概念はなく、これは震度の大小を表すものと解釈される。684年の白鳳地震や1707年の宝永地震などの長い地震動を伴う巨大地震では「未曾有」や「前代未聞」などの記述も見られる。

家屋の倒壊についても「不残潰レ」、「半潰レ」、「事ナシ」などの記録(宝永地震における『谷陵記』)、また具体的に何軒のうち、何軒潰れの記録から倒壊率を求めることが可能である。当時の木造家屋と現代の建物を単純比較することはできないが、類似した建物の被害状況を比較することによりその都市における推定震度が求められる。また、墓石、石灯篭、土塀、石垣などの倒壊、破損状況、地割れ、泥の噴出などの現象、および「大地動震て歩行する事を得ず。」(『鸚鵡籠中記』)、「庭中水船水コボル、十分之中五分斗也」(『基煕公記』)などの記録も震度推定の材料となる[22][23][24][25][26]。