日本の年金 Ⅴ【中左】戦後 中曽根内閣から 小泉内閣から …

民主党政権から

民主党マニフェストでは社会保障・税番号制度(マイナンバー)導入が公約され、これは2015年から実施されている。2012年消費税法の改正では、財源を年金など社会保障にあてることを明記された。

被用者年金一元化

一元化の議論には「財政単位の一元化」と「情報の一元化」がある。財政単位の一元化とは、報酬比例部分の財政単位を一元化して制度設計し、給付と負担を調整する。情報の一元化とは、被保険者情報と受給者情報を一元化し、職業や住所を変えるという移動があったときに一元化された情報をもとに確認する仕組みである。

- 2006年4月、「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」が閣議決定された。公的年金制度の一元化を展望しつつ、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性・安定性を確保する。また、職域部分を廃止し、民間準拠の考え方を踏まえながら、衆参両院の国会議員、公務員の職務や身分の特殊性など公務員制度との関連から新たな仕組みを設けるとした。

- 2007年4月、共済年金の1・2階部分の保険料率を厚生年金の保険料率(18.3%上限)に統一し、給付を厚生年金制度に合わせる「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され[10]、2015年10月より施行された。

パートタイマーの厚生年金適用の拡大

2007年4月、上記「被用者年金制度の一元化法案」の中に、パートタイム労働者の厚生年金(社会保険)の適用の拡大が盛り込まれ、後に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」として成立した。2016年10月から、同法により被用者年金(厚生年金)および被用者健康保険が、以下の条件をすべて満たす人にも拡大された。

- 年齢が75歳未満、かつ学生ではない

- 所定労働時間が週20時間以上

- 賃金が月額換算で88,000円以上

- 勤務期間が1年以上

- 従業員500人以下

課題

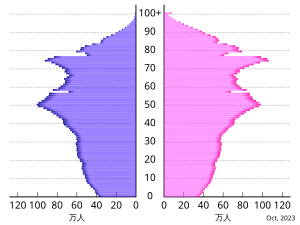

日本の人口ピラミッド

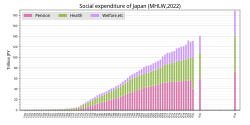

日本の社会的支出(兆円)。緑は医療、赤は年金、紫はその他[13]

「日本の福祉#課題」も参照

年金制度に関する国民の関心は高く、制度の持続可能性の確保や世代間・世代内の不公平の是正が求められている。2004年の年金改正法の附則に「社会保障制度全般についての一体的な見直し」が明記されたことにより、同年7月「社会保障の在り方に関する懇談会(内閣官房長官主宰)」が、社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために、税、保険料等の負担と給付の在り方も含めて議論を開始し、計18回の審議を行った。2006年5月、同懇談会は、社会保障の給付と負担の将来見通しを示し、「今後の社会保障の在り方について」の議論を取りまとめた。

産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行してきた日本では、従来のように家族内の「私的扶養」により高齢となった親の生活を支えることは困難となり、社会全体で高齢者を支える「社会的扶養」が必要不可欠となっており、公的年金制度は、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みを目指して導入されたが、近年の少子化、財政危機の中において、逆に国民の不安を助長する仕組みになりつつある[14]。

世代間格差

自由民主党の阿部俊子衆議院議員は、第177回国会 衆議院厚生労働委員会 第3号(2011年3月8日)で、年金すべてに関し、社会保障の世代間格差は70歳代は納めた額の8倍、20歳代は納めた額の2倍もらえるかどうか?と質問した。

阿部俊子の質問に対して、厚生労働副大臣大塚耕平は、世代会計で世代間の負担と受益を比較すると、大体40歳ぐらいを境に、それより若い世代は、生涯の世代会計計算をすると、受益よりも負担の方が大きい傾向が顕著であると答え[15]、事実上、高齢者層へ納付額の何倍も支給するために、低年齢者層への支給が削られている状況が浮き彫りになっている。

急速な少子高齢化

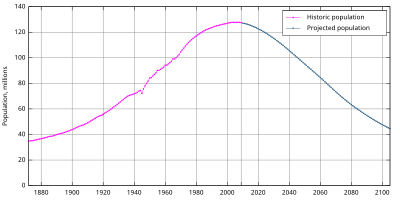

日本の人口統計。2009年現在(1872-2009)と将来予測(2010-)

急速な少子高齢化の進展により、国民の間で年金制度の持続性への不安が高まっている。2004年の年金改正法時における2005年出生率の前提は1.39であったが、実際の出生率は予測を下回り1.25となり少子化がさらに進んだ。超高齢社会においても持続可能な年金制度の構築が急務である。

新人口推計

詳細は「日本の人口統計」を参照

2006年12月に発表された新人口推計(中位推計)では、女性の生涯未婚率を23.5%に見直して合計特殊出生率を1.26に下方修正した結果、20歳〜64歳の現役世代の人口と65歳以上の高齢者の人口との比率は、2055年には、1.3:1になると修正された。

負担と給付のバランスを確保するためには、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進し、制度の担い手を拡大してゆくことが重要である。高齢者の就業機会の確保は、高齢者の高い就業意欲に応えつつ、制度の担い手としての役割が期待されることから、増加する年金給付の抑制や高い年金依存度の緩和につながる。また、女性や若年者の無業状態、失業を改善することが、少子化対策と併せて将来の支え手を増やしていくことになる。

また、人口予測は外れ続けているため、財政再計算のたびに修正を施さなければならないという事態が起きており、人口予測を当てることなどが必要だと主張するところもある[16]。