奴隷貿易

奴隷貿易(どれいぼうえき)は国際間の奴隷の取引を指す。

目次

[非表示]

古代から中世の奴隷貿易

古代ギリシアにおいては、戦争捕虜が奴隷貿易で取り引きをされた。紀元前5世紀から紀元前2世紀のマンティネイアの戦いまでは、ギリシア人以外の非自由民を売るのが通例であり、捕虜となった奴隷は交易港に運ばれて戦利品とともに売られた。スパルタのアゲシラオス2世[1]がその場での競売を考え出し、以後は軍隊にかわって従軍する奴隷商人が担った[2]。古代ギリシアの都市国家では、奴隷は「物言う道具」とされ、人格を認められず酷使された。特にスパルタにおいては市民の数を奴隷(ヘイロタイ)が上回っており、過酷な兵役は彼らを押さえ込むという役割も持っていた。古代ローマもこれに倣い、奴隷を生産活動に従事させた。ローマが積極的な対外征服に繰り出したのは奴隷を確保するためでもあった。ごくわずかであるが剣闘士となりコロッセウムで戦いを演じさせられたものもいる。両文明の衰退後は、市民自らが生産活動を行うようになり、国家規模での奴隷事業はなくなったが、奴隷そのものが消えたわけではなかった。

| 奴隷 · 強制労働 |

|---|

| 種類 |

| 役身折酬 · 人身売買 ピオネージ(英語版) · 懲役 性的奴隷 · 賃金奴隷(英語版) |

| 歴史 |

| 歴史(英語版) · 古代(英語版) アステカ(英語版) · ギリシア(英語版) ローマ(英語版) · 中世欧州(英語版) スレール · ホロープ(英語版) · 農奴 奴隷船 · ガレー船奴隷(英語版) |

| 宗教 |

| 聖書(英語版) · ユダヤ教(英語版) キリスト教(英語版) · イスラム教 |

| 反対運動 · 解放 |

| 年表(英語版) · 奴隷廃止論 補償解放(英語版) · 奴隷の反乱(英語版) 奴隷体験記 地下鉄道 |

|

|

古代社会における奴隷と近代以降の(特に黒人)奴隷では明確に異なる点も多い。例えば、スパルタの奴隷は移動の自由こそなかったが、一定の租税さえ納めれば経済的に独立した生活を送ることができた。アテナイの奴隷は市内を移動する自由が認められており、肉体労働だけではなく、家庭教師や貴族の秘書といった知的労働に従事することもあった。更に古代ローマでは、カラカラ帝によるアントニヌス勅令施行以前まではローマ市民権を得ることによって自由人になる(解放奴隷)道が開かれていた。鉱山労働者や家庭教師など奴隷の仕事は様々であり、言ってみれば職業と就職先を自分で決定する権利が無い労働者と言ってよい存在だった。娼婦や剣闘士のような、特定の主人に仕えない自由契約の奴隷は、個人の努力次第で貴族並みの収入と名声を得ることもあった。

中世においてはヴァイキングによりスラヴ人(サカーリバ)が、またアッバース朝以降のムスリムによりトルコ人が多く奴隷とされた。それら奴隷とされたトルコ人は生産活動に従事するのではなく、主に奴隷兵士として徴用された者も多かった。また、マムルーク朝、奴隷王朝の名はマムルーク(奴隷兵士)を出自とする軍人と、その子孫に由来する。

中世における世界の奴隷売買の中心地と言えたイスラム世界においては、その奴隷のほとんどがゲルマン人、スラヴ人、中央アジア人およびバルカン人で、黒人は少数であった。奴隷を意味する英語の"Slave"はスラヴ人に由来する。西欧を例にとれば、ヴェルダンではアラブ諸国向けの宦官の製造が町の最も活発な産業部門という時代もあった[3]。中世のイタリア商人は黒海において奴隷貿易を行ない、スラヴ人、トルコ人、ギリシア人、アルメニア人、タタール人の奴隷が、アレクサンドリア、ヴェネツィア、ジェノヴァなどへ運ばれた。ジェノヴァの商人は、カッファの後背地で奴隷狩を行なった。1317年に教皇ヨハネス22世は、ジェノヴァに対して、異教徒に奴隷を供給して力を強めることがないようにと警告をした[4]

『奴隷』の代名詞が黒人(いわゆるブラック・アフリカ諸民)になったのは大西洋奴隷貿易以降の時代のことであって、それまでの『奴隷』の代名詞は主にゲルマン人とスラヴ人であった。

大西洋奴隷貿易

詳細は「大西洋奴隷貿易(英語版)」および「:en:Atlantic slave trade」を参照

概要

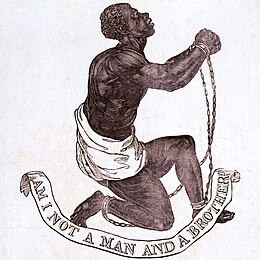

アフリカに於ける奴隷狩りの様子。

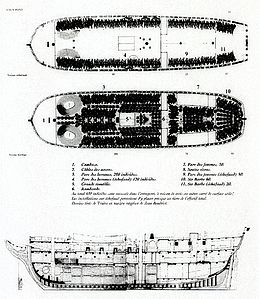

奴隷船の内部構造。

大航海時代に、15世紀から19世紀の前半まで、とりわけ16世紀から18世紀の時期に、主にヨーロッパ(スペイン、ポルトガル、オランダ、イギリス、フランス、デンマーク、 スウェーデン、アメリカ州を含むヨーロッパ系植民者が関わり)とアフリカとアメリカ大陸を結んで、その後約3世紀にわたってアフリカ原住民を対象として展開され、西インドのプランテーション経営に必要な労働力となった(→三角貿易)。供給源となったアフリカが西欧諸国を中心とした世界経済システムの外にあった期間は、経済圏外からの効果的な労働力供給手段として機能したが、地域の人的資源が急激に枯渇してしまい、それに伴う奴隷の卸売り価格の上昇、そして需要元である南北アメリカの農業の生産量増大による産物の価格低下により、奴隷貿易は次第に有益とは見なされなくなり縮小に向かった。その後人道的あるいは産業的見地からの反対を受け、1807年にイギリスにて奴隷貿易は禁止された。

2004年3月、奴隷貿易に関与していた英国ロイズ保険組合、米国たばこメーカー大手R.J.レイノルズ・タバコ・カンパニーなどに対して奴隷の子孫のアメリカ人が訴訟を起こした。

アフリカにとって奴隷貿易の開始は、現代までに続く外部勢力による大規模な搾取・略奪そのものと言われるが、現実には奴隷狩りを行い、ヨーロッパ人に売却したのは現地アフリカの勢力である。奴隷貿易によりアフリカは社会構造そのものが破壊されてしまった。これに貢献したコンゴ王国、ンドンゴ王国、モノモタパ王国などは衰退の運命を辿った。[5]

歴史

ヨーロッパ人によるアフリカ人奴隷貿易(英語版)は、1441年にポルトガル人アントン・ゴンサウヴェス(英語版)が、西サハラ海岸で拉致したアフリカ人男女をポルトガルのエンリケ航海王子に献上したことに始まる。1441-48年までに927人の奴隷がポルトガル本国に拉致されたと記録されているが、これらの人々は全てベルベル人で黒人ではない。また、拉致された人々も、王室で働く下僕ということで、扱いはさほど悪くなかったもようである。

1452年、ローマ教皇ニコラウス5世はポルトガル人に異教徒を永遠の奴隷にする許可を与えて、非キリスト教圏の侵略を正当化した。

大航海時代のアフリカの黒人諸王国は相互に部族闘争を繰り返しており、奴隷狩りで得た他部族の黒人を売却する形でポルトガルとの通商に対応した。ポルトガル人はこの購入奴隷を西インド諸島に運び、カリブ海全域で展開しつつあった砂糖生産のためのプランテーションに必要な労働力として売却した。奴隷を集めてヨーロッパの業者に売ったのは、現地の権力者(つまりは黒人)やアラブ人商人である。

初期の奴隷貿易は、ヨーロッパ人商人、冒険家、航海者などが、自己の利益のために自己負担で行った私的なもので、小規模なものであった。その後、中南米地域の植民地化に伴うインディオ人口の激減、植民地のヨーロッパ系人口がなかなか増えないこと(貧しい白人入植者が、年季奉公の形で期限付きであっても奴隷同然の扱いを受けるのは一般的であり、概して海外植民地は不人気だった)、熱帯地域において伝染病によるヨーロッパ系移民の死者が多発していたことなどで、労働者が不足するようになっていた。また、ヨーロッパ産の家畜は植民地で数が増えにくく、農耕の補助に家畜が使えなかった。こうした理由により、当時の理論では熱帯性の気候に慣れて伝染病にも強いと考えられたアフリカ人が労働力として注目されるようになり、奴隷取引は次第に拡大していく事になった。しかし、「奴隷狩り」から「奴隷貿易」へのシフトは、中南米植民地の開発よりもずっと早い1450年代に起こっている。1450年代に入ると、カシェウ(ポルトガル領ギニア、現ギニアビサウ)、ゴレ島(セネガル)、クンタ・キンテ島(ガンビア)、ウィダー(現在のベニンのギニア湾に面する奴隷海岸)、サントメ(コンゴ)などの地元勢力が、戦争捕虜や現地の制度下にある奴隷をポルトガル商人に売却するようになった。

1480年代にはエルミナ城(黄金海岸)が建設される。特に1480年代には、ポルトガルとスペインで独占的な奴隷貿易会社ギニア会社(英語版)が設立されるにいたった(勅許会社)。この時代、カリブ海地域のスペイン領向けとして、ポルトガルの独占下で奴隷を売ってもらえないイギリスの「冒険商人」による「奴隷狩り」が散発的に行われ、中でもジョン・ホーキンスとフランシス・ドレークの航海は有名である。しかし、誤解も多いが、映画に見られるような白人による「奴隷狩り」はごく稀なケースである。その後、奴隷貿易の主導権がオランダ、フランス、イギリスなどに移り変わっても、特許会社が現地に要塞/商館/収容所兼用の拠点を置き、現地勢力が集めた奴隷を買い取って収容し、それをさらに船に売り渡すという形式のみとなる。そして時代が下るにつれて、ウィダー王国(英語版)、ダホメ王国[6]、セネガンビアなど西アフリカ地域のアフリカ人王国は、奴隷貿易で潤うようになる。売られた人々は、もともと奴隷、戦争捕虜、属国からの貢物となった人々、債務奴隷、犯罪者などだったが、コンゴなどでは、ヨーロッパ人に売却する奴隷狩りを目的とする遠征も頻繁に行われた[7]。16世紀には、ナイジェリア(ラゴス)などでも奴隷をポルトガル商人に売却するようになった。

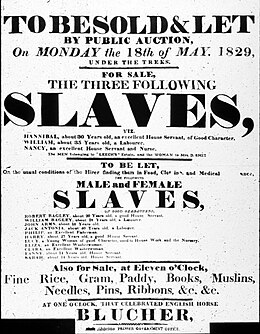

奴隷販売の広告(1829年)。

18世紀になると、イギリスのリヴァプールやフランスのボルドーから積み出された銃器その他をアフリカにもたらし、原住民と交換、さらにこうして得た黒人を西インド諸島に売却し、砂糖などをヨーロッパに持ち帰る三角貿易が発展した。また、アフリカでは綿布の需要が多いことにイギリスの資本家が目をつけ、マンチェスターで綿工業を起こした。イギリス産業革命の基盤である綿工業は、奴隷貿易が呼び水となって開始されたことが注目に価する。バークレー銀行の設立資金やジェームズ・ワットの蒸気機関の発明に融資された資金は奴隷貿易によって蓄積された資本であると伝えられている。[5]