2007年-2008年の世界食料価格危機【翻訳途中】Ⅰ目次…

世界人口の増加

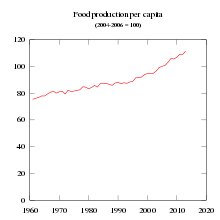

食料生産の増加は人口の増加を上回っている。

一部の評論家はこの食料危機は前例のない人口の増加が主な原因であると主張しているが、[18][19] 他の者は世界の人口増加率は1980年代以降劇的に減少しており、[20][21] 一方、利用可能な穀物は人口の増加を上回るペースで増加していると指摘している。一人当たりの食料生産量は1960年代から上昇し、この傾向は2006年から2007年の収穫においても劇的な変化はない。1900年当時、16億人だった世界人口は現在66億人にまで膨れ上がっていると推定されている。 例えばメキシコの人口は1900年当時1360万人だったが、2007年には1億700万人にまで増加した。[22] 米国の人口は2004年7月1日から2005年の7月1日までの1年間に280万人増加した。[23]

世界で1年間に増えた人口は1980年代後半の8700万人から2002年には7500万人に減少し、そこでしばらく安定していたが、2007年は7700万人とまたゆっくりと増加し始めた。[24] 世界人口はこのままのペースで行くと2042年までに90億人に達するものと見られている。[25]

アジアの需要の増加

過去20年間、アジアにおいて中産階級の人口は増加した。アジアでは巨大な貧富の格差が依然として残っているが、この地域における中産階級は劇的に増加し、この傾向はまだ続くものと予想されている。中産階級は1990年の国の人口に占める割合とそれぞれ比較して、インドでは9.7倍、中国では8.6倍増加した。しかし、2008年の増加率はそれぞれ約30%と約70%となった。[4] 富裕層の増加に伴い、ライフスタイルと食生活の変化が起こり、より多くの種類の食物と肉類の需要が高まり[26] ( ご飯に代わりハンバーガーが求められるようになった)、[27] より多くの農業資源への需要に繋がった。この需要は2003年以降の原油価格の上昇と共に劇的な食料価格高騰の原因になった。

| インド | 中国 | ブラジル | ナイジェリア | |

|---|---|---|---|---|

| 穀類 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |

| 肉類 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.0 |

| 牛乳 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 1.3 |

| 魚介類 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.8 |

| 果物類 | 1.3 | 3.5 | 0.8 | 1.1 |

| 野菜類 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 1.3 |

国際食糧政策研究所の所長であるヨアヒム・フォン・ブラウンは、新たに成功した人々のゆっくりとした食生活の変化が世界の食糧価格上昇の最も重要な要因であると述べた。[29] しかし、世界銀行は食生活の変化はバイオ燃料の影響に次ぐものであるとした。[30]

国連食糧農業機関の2008年4月における分析では、世界の穀物消費は2006年以来1%上昇した。食糧の消費が増加したところでは主として食料に付加価値が加えられ、先進国や開発途上国で販売されている。[31] 2006年以降の世界全体の穀物消費の増加(3%の増加、2000年から2006年にかけては年間平均2%増)は非食品用途、特に飼料とバイオ燃料への利用が最も多かった。[32][33] 1kgの牛肉を得るには7kgの飼料が必要である。[34]それゆえ、これらの報告では質素な穀物を消費する貧困層の人口増加ではなく、工業や飼料への集中した食料の利用が食料価格高騰の原因となったと結論付けた。

原油価格の上昇の影響

原油価格の上昇は肥料のコストを押し上げた(いくつかの例では、2008年4月までの6ヶ月間に価格は倍増した[35])。 それらの多くは製造する際に石油や天然ガスを必要とする。[4] ハーバー・ボッシュ法を用いて水素を生成するためには化石燃料の中でも天然ガスを利用するのが主であるが、天然ガスも原油と似たような供給の問題を抱えている。なぜなら、天然ガスは石油の代替として利用されることもあるからである(例えば、液化天然ガスは火力発電に利用される)。こうして石油の価格の上昇は天然ガスの価格の上昇、ひいては肥料の価格上昇に繋がるのである。

肥料のコストには原油だけではなく、これまた需要増で価格が上昇している炭酸カリウムのような物質も含まれる。[36] このような原材料費の高騰のため、農産物の在庫価格が上昇しているのである。

原油は工業化された食料の生産や輸送における最も重要なエネルギー源でもある。[37] 液化石油燃料の高騰は、結果として一部の食料をエネルギーに転用することになるバイオ燃料の需要増をもたらした。 世界で最も貧しい人々の1人当たりの石油消費量はとても低いが、この大部分は、米国のような農業大国から輸入される、彼らの食料を生産するために用いられている燃料である。このため、原油価格が低いときにぎりぎりの生活をしていた人々は、原油価格が上昇すると非常に打撃を受けやすく、生きるために必要な栄養を毎日十分得ることができなくなるかもしれない。ある農家はトラクターのような農業機械にバイオ燃料を利用することによって工業化された農業における原油価格の影響を軽減している。

世界の食糧備蓄の減少[編集]

過去において、各国は相当量の食料を備蓄する傾向にあったが、最近は食料が高いペースで増産され、また、簡単にそれらを輸入することができるようになったため、高い備蓄量を保つことの必要性はあまり強調されなくなった。そのため、例えば2008年の2月には、米国の小麦の備蓄量は過去60年間で最も低い水準になっている。[4]

金融投機[編集]

不安定要素の1つとして、金融機関の無差別な貸付と不動産への投機は、2008年1月の証券市場危機に繋がり、商品先物取引への投機にも影響を与えた。[4] 特に米国は景気後退に繋がりうる重大な経済危機に瀕している。[38][39][40]

デリバティブ市場の崩壊に続く商品先物取引に対する投機は「コモディティ・スーパー・サイクル」理論によるものである。素早い利益を求める投資家は何兆ドルもの資産、住宅ローン債券とともに市場から取り除かれ、彼らのうちの一部は農産物や工業品に投資した。[41]このアメリカ人の先物への投機は食料生産のグローバル化を反映して世界の食品価格に影響を与えた。それはフランシス・ムア・ラッペが描いた民主主義の根幹を揺るがす富の集中の世界の具現化だった。彼女は雑誌「ザ・ネイション」の最近の記事で「食料不足は起こっていない。しかし、食料が社会において単なる商品に過ぎず、市場に参加する人から世界の人々の権利が守られない限り、また農業が脆弱なままであり続ける限り、農家がいかに多くの収穫を得ても多くの人が飢えるだろう」と語っている。[42]

貿易自由化の影響[編集]

第三世界ネットワークのマーティン・コーのような一部の理論家は、[43] 1970年代から1980年代以来、国際通貨基金と世界貿易機関の農業に関する協定が債務国の自由市場化を促し、多くの開発途上国で食料の供給がそれぞれの国で独立した状態から貿易により互いに依存する状態へと変化したと指摘している。開かれた開発途上国では先進国の支援を得て食料を生産、輸出し、開発途上国は世界で最も貧しい地域においてでさえ、地方の零細農家が生産する食料の輸出に依存するようになった。[43]

一部の先進国は自由市場化への期待から開発途上国への支援を中止するよう圧力をかけているが、豊かな国は彼らの契約農家への莫大な支援を続けている。近年、米国政府は食料としてではなくバイオ燃料として利用する食料の生産を支援する補助金を追加した。[4]

米国におけるバイオ燃料への補助金[編集]