実質第3次世界代戦東西冷戦Ⅵ【下】冷戦の変容1963年+5…

新冷戦(1979年-1985年)

1978年に成立した共産主義政権を支えるために、1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻した。このため、西側世論が反発して東西は再度緊張、影響は1980年モスクワオリンピックの西側ボイコットとして現れた。東側は報復として、1984年のロサンゼルスオリンピックをボイコットした。またアメリカはチャールズ・ウィルソンらによる総額数十億ドル規模の極秘の武器供給などによる支援にて[5]アフガニスタンの反共勢力「ムジャヒディン」を援助したため、ソ連はアフガニスタンを完全に制圧することができなかった。侵攻の長期化によってソ連財政は逼迫し、アメリカは間接的にソ連を弱体化することに成功した。

人々は、このアフガニスタンの騒乱によって、世界には東西の陣営とは別にもう一つの勢力があることに気が付き始めた。それはイスラム主義と呼ばれる勢力であり、二つのイデオロギー対立とはまったく異なる様相を呈した。アフガニスタンではアメリカはソ連を倒すために、この勢力を支援したが、1979年イラン革命の際には、国際法を無視してアメリカ大使館が1年余りにわたり占拠されるなど、米ソに新たなる敵をもたらすこととなった。この際、アメリカは大使館員救出のために軍を介入させたが失敗、アメリカ軍の無力さを露呈した(イーグルクロー作戦)。

このイラン革命によって中東は動揺し、1980年にイラン・イラク戦争となって火を噴いた。米ソはイスラム革命が世界に広がることを恐れ、イラクを援助して中東最大の軍事大国に仕立てた。戦争は長期にわたり、1987年には米軍が介入したが、決着のつかないままに終わった。しかし、この時のアメリカによる中東政策が、後の21世紀の世界情勢に大きな影響を与えることになった。一方、ソ連は国内情勢の変化(下記参照)によって1989年には泥沼のアフガンから完全撤退、世界から急速にソ連の影響力が弱まりつつあった。

主な出来事

- イラン革命(1979年)

- イラン・イラク戦争(1980年~1988年)

- ウィスキー・オン・ザ・ロック(1981年)

- フォークランド紛争 (1982年)

- ロナルド・レーガンによる「悪の帝国発言」と戦略防衛構想(1983年)

終結過程(1985年-1989年)

超大国同士のリーダーが会談している様子(1985年、ロナルド・レーガンとミハイル・ゴルバチョフ)

INFに調印するミハイル・ゴルバチョフとロナルド・レーガン

1985年、ソ連共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフは、改革(ペレストロイカ)および新思考外交を掲げて、国内体制の改良と大胆な軍縮提案を行い、西側との関係改善に乗り出す。1987年にアメリカとの間で中距離核戦力全廃条約 (INF) を調印した。この緊張緩和によって、両国の代理戦争と化していたオガデン戦争やアンゴラ内戦が1988年から順次終結し、リビアとフランスが介入したチャド内戦も終結した。カンボジア内戦も1988年から和平会議が開催された。

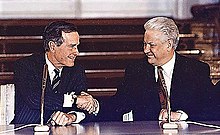

ソ連は「裏庭」と見なしている東ヨーロッパ諸国に対しても改革を促し、1989年にポーランドでポーランド統一労働者党が失脚して政権が交代し、ハンガリーやチェコスロバキアでもソ連式共産党体制が相次いで倒れ、夏には東ドイツ国民が西ドイツへ大量脱出した。このため、11月9日には東ドイツがベルリンの壁の開放を宣言、冷戦の象徴ともいうべきベルリンの壁が崩壊した。ルーマニアでも革命が勃発し、ニコラエ・チャウシェスク大統領夫妻が射殺され、共産党政権が倒された。これら東ヨーロッパの共産党政権が連続的に倒された革命を、東欧革命という。1989年12月には、地中海のマルタ島で、ゴルバチョフとジョージ・H・W・ブッシュが会談し、冷戦の終結を宣言した[6]。

ソビエト連邦の崩壊

一方、ソ連国内ではペレストロイカ路線は行き詰まりつつあった。バルト三国の独立要求が高まり、1988年11月にエストニア・ソビエト社会主義共和国が主権宣言、同年[[リトアニア・ソビエト社会主義共和国]でもサユディスによる独立運動の加速により、国旗をソビエト編入以前のデザインに戻された。1989年7月にリトアニア共産党がソビエト連邦共産党からの独立を宣言した。

1990年3月から6月にかけてに東欧各国で一斉に選挙が実施され、ほとんどの国で共産党が第一党から転落した。バルト三国でも共産党は少数野党となり、バルト三国の各最高会議は独立宣言を採択した。ソ連政府はバルト3国に対して軍事行動を起こし、1991年1月の血の日曜日事件(リトアニア)などで、ソ連軍と民間人が衝突する事態になった。

ソ連は1991年3月、バルト3国を除く首脳が、連邦の権限を縮小した新連邦の構想に合意した。同年3月17日には新連邦条約を締結するための布石として、連邦制維持の賛否を問う国民投票(英語版、ロシア語版)が各共和国で行われ、投票者の76.4%が連邦制維持に賛成票を投じることとなった。しかし、既に分離独立を宣言していたバルト三国(ソビエト社会主義共和国、ラトビア・ソビエト社会主義共和国、リトアニア・ソビエト社会主義共和国)、モルダビア・ソビエト社会主義共和国、グルジア・ソビエト社会主義共和国、アルメニア・ソビエト社会主義共和国は投票をボイコットした。

1991年6月12日、ソ連体制内で機能が形骸化していたロシア・ソビエト連邦社会主義共和国で、選挙により大統領に当選したボリス・エリツィンは、国名を「ロシア共和国」に改称し、主権宣言を出して連邦からの離脱を表明した。

また、米ソ両国は1991年7月に第一次戦略兵器削減条約 (START) に調印した。しかし8月20日に予定されていた新連邦条約調印を前に、ゴルバチョフの改革に反抗した勢力が軍事クーデターを起こし、ゴルバチョフを滞在先のクリミアで軟禁状態に置いた。クーデターは、ロシアのエリツィンの活躍やクーデター勢力の準備不足から失敗に終わった。

しかし、その結果バルト三国は独立を達成し、各構成共和国でも独立に向けた動きが進み、12月8日に、ロシアのエリツィン、ウクライナのレオニード・クラフチュク、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケビッチがベラルーシのベロヴェーシの森で会談し、ソ連からの離脱と独立国家共同体 (CIS) の結成で合意した(「ベロヴェーシの陰謀」)。こうして12月25日をもってソ連は消滅した。その後十年間で、東欧や旧ソ連の国々の一部は、相次いで資本主義国家となった。

ポスト冷戦時代