ベトナム戦争 ⅩⅣ:20年戦争・テト攻勢・フエ事件・アメリ…

ニクソン政権

選挙戦を戦うリチャード・ニクソン

大統領選本戦では、民主党はユージーン・マッカーシーやジョージ・マクガヴァンを破り大統領候補に選出されたヒューバート・ホレイショ・ハンフリーを候補に立て戦ったものの、ベトナムからのアメリカ軍の「名誉ある撤退」と、反戦運動が過激化し違法性を強めていたことに対し「法と秩序の回復」を強く訴えた共和党選出のリチャード・ニクソンに敗北し、1969年1月20日にニクソンが大統領に就任した。

ニクソン大統領は、地上戦が泥沼化しつつある中で、人的損害の多い地上軍を削減してアメリカ国内の反戦世論を沈静化させようと、このとき54万人に達していた陸上兵力削減に取り掛かり、公約どおり、8月までに第一陣25,000名を撤退させ、その後も続々と兵力を削減した。

なお、就任以前から段階的撤退を訴え、大統領選挙時には「名誉ある撤退を実現する"秘密の方策"がある」と主張していたニクソン大統領は、就任直後からヘンリー・キッシンジャー国家安全保障担当大統領補佐官に、北ベトナム政府との交渉(パリ和平会談)を開始させた。

- サイレント・マジョリティ

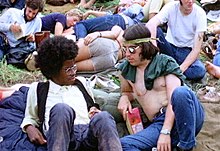

ウッドストック・フェスティバルに半裸で集うヒッピー

民主党大会の際のシカゴ市内における混乱が象徴するように、反戦運動が過激化していたことに対して、「法と秩序の回復」を訴え当選したリチャード・ニクソンは、「沈黙した多数派層(サイレント・マジョリティ)」に対して行動を呼びかけた。ニクソンの支持母体は、アメリカにおけるマジョリティ(多数派)である、保守的な思想を持つブルーカラーを中心とした白人保守派層が中心であり、軍に徴兵されベトナムに派遣される下級兵士の多くは、彼らそのものや彼らの子供であった。彼らの多くは、徴兵猶予などでベトナムへの派兵を免れることのできる比較的裕福な大学生や、徴兵されることのない都市部のホワイトカラーのリベラル層やインテリ層、既存の概念を否定しつつ自らは巧みに徴兵を逃れようとする反体制的なヒッピー、そしてこれらを中心に過激化する反戦運動に反感を持っていた[注釈 10]。彼らはニクソンの訴えに応じて、こうした白人保守派層の巻き返しがあり、それらがニクソン大統領の当選につながった。しかしニクソン政権の時代に入っても、カンボジアやラオスへの侵攻、ジョンソン時代を上回る北爆の強化で、ニクソンはアメリカ軍の撤退を進めながら逆に戦線が拡大することもあり、1973年のベトナム撤退まで反戦運動が収まることはなかった。

この年の7月にはアポロ11号が月面に降り立ち、世界の目は泥沼のベトナムから宇宙へと移り、10月には再び反戦デモが発生したが、それはローソクに火を灯しながら行進をおこなう、静かなものに変わりつつあった。

中ソ対立の激化とデタント

ニクソン大統領(左)とソ連のレオニード・ブレジネフ書記長

ベトナム戦争においては双方ともに北ベトナムを支援していたものの、ソビエト連邦と中華人民共和国の間では関係が悪化していた。中ソ対立により両国間の政治路線の違いや領土論争をめぐって緊張が高まり、中華人民共和国内で文化大革命が先鋭化した1960年代末には、4,380kmの長さの国境線の両側に、658,000人のソ連軍部隊と814,000人の中国人民解放軍部隊が対峙する事態になった。

1969年3月2日に、ウスリー川の中州・ダマンスキー島(珍宝島)で、ソ連側の警備兵と中国人民解放軍兵士による衝突、いわゆる「ダマンスキー島事件」が起こった。さらに7月8日には中ソ両軍が黒竜江(アムール川)の八岔島(ゴルジンスキー島)で武力衝突し、8月にはウイグルでも衝突が起きるなど、極東および中央アジアでの更なる交戦の後、両軍は最悪の事態に備え核兵器使用の準備を開始した。

この様な状況を受けて、レオニード・ブレジネフ書記長率いるソ連は、急激に対立の度を増していた中華人民共和国を牽制する意味もあり、アメリカとの間の緊張緩和を目論み、直接交渉に入ることとなる。また、就任以来東西陣営の融和進展を模索していたニクソン大統領もこれを積極的に受け入れ、11月からは米ソ戦略兵器削減交渉の予備会談が行われ、1970年4月からは本会談に入るなど、米ソ間の関係は緊張緩和(デタント)の時代に入る。

ホー・チ・ミン死去

東ドイツを訪問したホー・チ・ミン(中央)

フランスの植民地時代から、ベトナムの独立と南北ベトナム統一の指導者として活発に活動していた北ベトナムの最高指導者であるホー・チ・ミンは、1951年のベトナム労働党主席への就任後は、第一次インドシナ戦争の指導や日常的な党務、政務は総書記(第一書記)および政府首脳陣、軍部指導者などに任せ、国内外の重要な政治問題に関わる政策指針の策定や、党と国家の顔としての対外的な呼びかけに精力を集中し、東ドイツや中華人民共和国などの友好国を訪問するなど、事実上北ベトナムの精神的指導者となっていた。

戦争指導や政務の第一線の地位からは退いたものの、ベトナム戦争の勃発後も、ソ連や中華人民共和国などの共産圏を中心とした友好国からの軍事的支援や、西側諸国の左派勢力や左派メディアを通じて反戦・反米運動への支援を得るために、北ベトナムを訪れたイタリア共産党のエンリコ・ベルリンゲル党首や、中華人民共和国の周恩来首相と会談するなど、内外において積極的に活動して、対外的にも北ベトナムを代表する地位を占めていたが、1969年9月に突然の心臓発作に襲われ、ハノイの病院にて79歳の生涯を閉じた。南北ベトナム統一を説いていた精神的指導者の突然の死は、戦時下の北ベトナム国民をより強く団結させる結果になった[注釈 11]。

ホー・チ・ミンが述べた言葉として『中国人の糞を100年喰らうよりフランス人の糞をしばらく喰らった方がましだ』というのが有名である[要出典]。彼は中ソ対立による国際共産主義運動の分裂を深刻に憂慮していた。中ソ対立の影響により激化していたベトナム労働党内の「中華人民共和国派」と「ソ連派」の路線対立は、ホー・チ・ミンの死去により「ソ連派」の優勢が確定した。以後北ベトナムは、テト攻勢を境とした自軍の戦闘スタイルの変化やアメリカ軍による北爆の強化へ対応するため、ソ連への依存を強めていった。

カンボジア侵攻