クラウドコンピューティング

| この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2015年9月) |

クラウドコンピューティングのイメージ図。ユーザーから見てクラウド(雲、ネットワーク)の中にプロバイダが提供する各種サービスがある。

クラウドコンピューティング(英: cloud computing)とは、コンピュータネットワークをベースとしたコンピュータ資源の利用形態である。古いもので付加価値通信網がある。

目次

1概要

2クラウドサービス

3技術による分類

4利用技術

5用語の歴史

6類似用語

7関連用語

8脚注

9参考文献

10関連項目

11外部リンク

概要

かつて情報システムはオンプレミスだった。クラウドコンピューティングでは、ユーザーがインターネットの向こう側から計算資源となるサービスを受ける。クラウドコンピューティングに必要なものは最低限の接続環境とサービス利用料のみである。実際に処理が実行されるコンピュータおよびコンピュータ間のネットワークは、サービスを提供する事業者側に設置されており、それらのコンピュータ本体およびネットワークの購入・管理運営費用や蓄積されるデータの管理の手間は軽減される。このような出来合いのサーバ群をクラウドと呼ぶ。

クラウドの形態で提供されるサービスを「クラウドコンピューティングサービス」または単に「クラウドサービス」という。そのサービス事業者を「クラウドサービスプロバイダー」または単に「クラウドプロバイダー」とも呼ぶ。なお、ネットワークがクラウドよりもデバイスに近い場合のサービスは、フォグ・コンピューティングやエッジ・コンピューティングという。エッジはネットワークの外縁であり、ユーザーの手が届くところをいう。コンテンツデリバリネットワーク事業において、ユーザーのアクセスに対して斡旋される最寄りのミラーサーバが典型例となる。

アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) は、以下のように説明する。

クラウドコンピューティングとは、ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービスなどの構成可能なコンピューティングリソースの共用プールに対して、便利かつオンデマンドにアクセスでき、最小の管理労力またはサービスプロバイダ間の相互動作によって迅速に提供され利用できるという、モデルのひとつである。このクラウドモデルは可用性を促進し、5つの基本特性と、3つのサービスモデルと、4つの配置モデルによって構成される。— アメリカ国立標準技術研究所

クラウドサービス

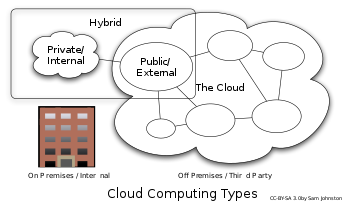

クラウドコンピューティングの種類(パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド)

インターネット経由の一般向けサービスを「パブリッククラウド」という。Amazon EC2などがオンラインで提供するサービス。要はクラウドを部分的に貸与するサービス。

一方、依頼を受けた事業者がファイアウォールで囲まれた業界内・企業内にクラウド構築するサービスを「プライベートクラウド」という。構築のアウトソーシングであって、借用ではない。クラウドは自社で所有するので、オンプレミスのように内輪で使える。この長所を生かすために事業者はオンプレミスとクラウドの互換性を開拓した。

こうした蓄積のもと「ハイブリッドクラウド」というサービスが生まれた。このサービスでは、オンプレミスのクラウド、または事業者に組んでもらったクラウドを、事業者のパブリッククラウドへ接続して1つの情報システムとして利用できる。使用するサーバ数の増減により監視対象を変える手間や、何百kmという遠隔バックアップに要した相当な時間といったものも統合して利用することができる。しかし、これと似た仕組みは1970年代から利用されている。それは、各地の金融機関が接続している国際決済機関や国際銀行間通信協会が事業者となって接続者へ提供しているサービスである。ただ、この先端技術によるサービスはシステムの目的を理由にネットワークが閉じていた。また、この閉じたネットワークで起きていることは当事者の思惑が21世紀まで公にさせなかった。

技術による分類

クラウドコンピューティングはコンピュータ処理の使用形態であり、それ自体は新しい技術ではなく、特定の技術を指す用語でも無い。しかし、この形態の普及を可能にした背景には、インターネットや各種技術の進歩がある。ユーザーとプロバイダの間は、通常は標準化されたインターネットの技術が使用されるが、専用の技術(プロトコル、ソフトウェア、ハードウェア)を使用するものもある。プロバイダの内部(データセンターやサーバ群)で使用する技術は問われないため、通常はオープン標準に準拠したソフトウェアや、ユーザー数や処理量の増減に対応できる仮想化技術が使用されるが、Googleなどはスケーラビリティ確保のために自社独自開発されたグリッドコンピューティング技術などを多用している。

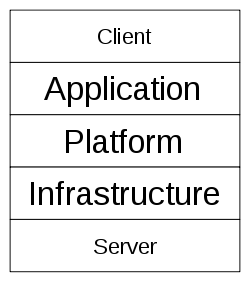

クラウドコンピューティングは、以下の3種類に分類される場合が多い。また以下を総称してXaaSと呼ぶ場合もある。

クラウドコンピューティングの階層(SaaSはApplicationを、PaaSはPlatformを、IaaSはInfrastructureを提供する)

- SaaS(Software as a Service)

- インターネット経由のソフトウェアパッケージの提供。電子メール、グループウェア、CRMなど。セールスフォース・ドットコムのSalesforce CRM、GoogleのGoogle Apps、マイクロソフトのMicrosoft Online Services、SAPのSAP Business ByDesignやSAP SuccessFactors、SAP Ariba、オラクル (企業)の Oracle Cloudがある。オープンソースのSaaS構築フレームワークとしてはLiferayがある。

- PaaS(Platform as a Service)

- インターネット経由のアプリケーション実行用のプラットフォームの提供。仮想化されたアプリケーションサーバやデータベースなど。ユーザーが自分のアプリケーションを配置して運用できる。セールスフォース・ドットコムのForce.comプラットフォーム、GoogleのGoogle App Engine、AppScale、マイクロソフトのWindows Azure、SAPのSAP Cloud Platform、Amazon Web ServicesのAmazon S3やAmazon DynamoDBやAmazon SimpleDB、SoftLayerなど。

- HaaSまたはIaaS(Hardware / Infrastracture as a Service)

- インターネット経由のハードウェアやインフラの提供。サーバー仮想化やデスクトップ仮想化や共有ディスクなど。ユーザーが自分でOSなどを含めてシステム導入・構築できる。Amazon Web ServicesのAmazon EC2、SoftLayerなど。

利用技術

クラウドコンピューティングはネットワーク・コンピューティング、ユーティリティコンピューティング、SaaSなどの要素を含み、それをさらに発展させたものと考えることができる。

クラウド・コンピューティング・サービスを提供する側のデータセンターでは通常、ユーザー数やデータ数の変動を吸収できる仮想化技術を使用し、インターネットを通じて世界中のどこからでも・誰でも利用できるようにしている。商業利用に際してはQoSを利用することもできる。

これらの技術・サービスを支えているのは公開された標準規格とオープンソース系のソフトウェアであるが、データセンター内部では独自技術を使う事もある。たとえば、Googleの大規模分散データベースであるBigTableは独自のファイルシステムとDBMSにより構成されている。

クラウドの本体・部品・素材の技術開発及び生産はすべて欧州と北米で行われているともいわれたが、現在では主要プロバイダーのセンターや開発拠点は世界各国(中国、インド等)に展開されている。

なおプライベートクラウドの場合は、イントラネットと同様にインターネット上で一般公開はされず、企業内(企業グループ内)のセキュアなネットワーク内にクラウドサービスの技術を活用する。実際には各種のWeb(Web 2.0)技術、仮想化、プロビジョニング、サービスレベル管理、課金などの技術が使用される [10]。

用語の歴史

1970年代から国際決済にハイブリッドクラウドが利用されていた事実をふまえれば、次の点を断っておかなければならない。以下は用語の歴史であって、技術が進歩する実際のスピードを必ずしも正確に反映しない。

「cloud computing クラウドコンピューティング」という用語の使用は、2006年のGoogleのCEOであるエリック・シュミットによる発言が最初とされ、Google App EngineやAmazon EC2などが登場した2006年から2008年頃にかけて普及した。

しかし「コンピュータ処理をネットワーク経由でサービスの形で提供する」という形態自体は従来より存在している。1960年代からのタイムシェアリングシステムなどのデータセンター利用(中央の仮想化環境をリモートからネットワーク経由で共有し、従量制または定額制でサービスとして課金する)、1980年代のVAN、1991年頃からのインターネットをベースとしたASP、更にはSaaSなどである。一般的には、クラウドコンピューティングのうち、主にパッケージソフトウェアの利用を提供するものをSaaSと呼ばれるようになってきた。

歴史的なコンピュータの利用形態の変遷は、以下とも言われる。

- メインフレーム全盛期の集中処理

- 分散システム(オープンシステム)の抬頭によるクライアント・サーバなどの分散処理

- インターネットに代表されるネットワーク中心の、新しい集中処理

- 世界に分散したユーザーがサーバを意識せずサービスを受ける、クラウドコンピューティングの処理形態

SaaSの用語が一般化した以降の年表を下に示す。

- 1999年、セールスフォース・ドットコムが設立され、CRMアプリケーションのSaaS形態の提供であるSalesforce CRMを開始。

- 2002年、Amazon.comがAmazon Web Services (AWS) を開始。

- 2005年11月13日、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー(x86仮想化。PopekとGoldbergの仮想化要件を満たした)をサポートしたCPUを発表。

- 2006年8月9日、GoogleのCEOであるエリック・シュミットが、米国カリフォルニア州サンノゼ市 (San Jose, CA) で開催された「検索エンジン戦略会議」 (Search Engine Strategies Conference) の中で「クラウド・コンピューティング」と表現。これが最初とされる。

- 2006年8月25日、Amazon EC2 のパブリックβ開始。

- 2007年7月、セールスフォース・ドットコムが「SaaSからPaaSへ」というコンセプトを発表。

- 2007年11月15日、IBMが現時点で実用可能なクラウド・コンピューティングとしてBlue Cloudの計画を発表[11]。

- 2008年3月4日、Yahoo!とインドのComputational Research Laboratories (CRL) が、クラウドコンピューティングの研究支援を発表[12]。

- 2008年5月27日、Google が Google App Engine (GAE) の一般公開を発表。

- 2008年8月20日、Amazon Web Servicesが Amazon EC2 で Elastic Block Store 対応。

- 2008年10月23日、Amazon Web Services の Amazon EC2 からβの表記が外れ、正式版となる。

- 2008年10月27日、マイクロソフトが Microsoft Professional Developers Conference 2008 (PDC 2008) で、クラウドコンピューティング用のプラットフォームであるMicrosoft Windows Azureを発表[13]。

- 2008年11月17日、マイクロソフトがクラウドコンピューティング型のグループウェアサービスであるMicrosoft Business Productivity Online Suiteのサービスを開始。

- 2009年3月18日、サン・マイクロシステムズがクラウドコンピューティングサービスであるOpen Cloud Platformを発表[14]。

- 2009年3月29日、IBM、サン・マイクロシステムズ、Cisco、SAP、EMC、AT&T、Novell、OMG、Red Hat、VMwareなどがOpen Cloud Manifestoを発表 [15]。なお、Amazon、Google、マイクロソフトの不参加も話題となった [16]。

- 2009年4月1日、IBMがソーシャル・ネットワーキングとコラボレーションを統合化したクラウド・サービスLotusLive Engageを発表[17] 。

- 2009年7月30日、IBMがパブリック・クラウド・サービスであるIBM マネージド・クラウド・コンピューティング・サービス (IBM MCCS) を発表[18]。

- 2009年10月29日、クラウド開発環境「Ubuntu Enterprise Cloud」(UEC) を搭載したOS、Ubuntu 9.10 (Karmic Koara) Server Edition がリリースされた。またデスクトップ版において、オンラインストレージサービス「Ubuntu One」のクライアントソフトが標準搭載となった。

- 2009年11月19日、富士通が運用管理技術および仮想化技術に関する国際標準化団体DMTF (Distributed Management Task Force) におけるクラウドコンピューティング間連携標準化グループ「Open Cloud Standards Incubator」のリーダーシップボードに就任を発表。

- 2010年4月、IEEE computer societyが月刊誌「Computer(ISSN 0018-9162)」に「ECONOMICS AND THE CLOUD」の特集記事を掲載。

- 2011年6月6日、WWDC 2011の基調講演においてAppleのCEO、Steve Jobsが「iCloud」を発表。

- 2012年6月6日、オラクル (企業)がOracle Cloudを発表。

- 2012年10月、独SAP社が同社のインメモリーデータベースSAP HANAをベースとしたPaaS「SAP HANA Cloud Platform」を提供開始。Amazon.comやGoogle等のネット企業に加え、世界4大パッケージソフトウェア企業(米マイクロソフト、米IBM、米Oracle、独SAP)らによるクラウドサービスが出揃った。

- 2013年7月8日、IBMがSoftLayerの買収完了を発表。