大航海時代 Ⅰ【前半】15C中~17C中/目次・定義・前史…

十字軍

11世紀後半セルジューク朝トルコがパレスチナを占領する。セルジューク朝トルコの脅威を受けて東ローマ帝国皇帝アレクシオス1世コムネノスは聖地回復を大義名分に、ローマ教皇・ウルバヌス2世に支援を求めた。ヨーロッパ各地に十字軍の結成が呼びかけられ多数の王侯貴族や民衆がこれに応じた。

多くの者が殉教精神から十字軍に参加したが、教皇は東方教会への影響力拡大を望み、王侯貴族はイスラムの領土や富の収奪[6]、さらに交易が盛んな文化国家東ローマ帝国への影響力行使を望んだ。

狂信者や野心家、無頼漢までも含む十字軍は、1096年、聖戦の名の下に東方へ進軍した。利害対立によって抗争をくり返していたイスラム勢力を撃破しながら、パレスチナやその周辺を占領し複数のキリスト教国家を建設したが、寄せ集め勢力の十字軍もまた主導権争いに明け暮れ、ローマ法王や東ローマ帝国との対立も深まり、混迷の様相を呈した。利権をめぐって『敵の敵は味方』とばかり、十字軍勢力とイスラム勢力が同盟する事態さえ発生した。

また十字軍によるイスラム教徒・ユダヤ教徒など異教徒への激しい弾圧が民衆の抵抗を招き、長引く戦争によって十字軍内の士気は低下し、堕落と厭戦気分が蔓延した。さらに十字軍遠征による戦費調達は重くヨーロッパ各国民衆にのしかかり、熱狂的殉教精神も次第に沈静化していった。

サラディーン(アラビア語: الملك الناصر أبو المظفّر صلاح الدين يوسف بن أيّوب 、サラーフ・アッ=ディーン、Ṣalāḥ ad-Dīn)による反撃から約1世紀、1291年、十字軍は最後の拠点であったアッコンを失い、聖地から地中海に追い落とされてしまう。

国際交流の発展

マルコ・ポーロの旅路

軍事的に失敗した十字軍遠征ではあったが、戦争によって東西交流はより発展した[7]。ヨーロッパから鉱物資源や毛織物等が、イスラムから香辛料や絹等が、今まで以上に東西間で交易されるようになった。それによってヨーロッパとオリエントの間に位置する東ローマ帝国やイタリア諸都市国家の経済成長が顕著になる。ことにイタリアでは東西交易に伴い、東ローマ帝国の保存していた古代ギリシアの哲学・科学や、イスラム諸国からの当時世界最高水準にあったイスラム文化やイスラム科学が紹介され、しかも十字軍失敗によってローマ教皇の権威が低下し、宗教戒律に疑問を持った人々の中からルネッサンス運動が開始されて近代への扉が開けられた。

モンゴル帝国が興ったころ、東方のキリスト教徒プレスター・ジョンが大軍を率いてイスラムを攻撃するという噂がヨーロッパに広まった。プレスター・ジョン確認のためにローマ教皇や西ヨーロッパ各国は、国情視察も兼ね同盟や交易を求めて東方に使節を派遣した。

そしてプラノ・カルピニの使節はカラコルムに達し、1245年、グユクハーンと謁見を果たした。そこはプレスター・ジョンの国ではなかったが、宗教や異民族に比較的寛容なモンゴル人はヨーロッパ人を受け入れ、パックスモンゴリカの下でイタリア商人やイスラム商人が頻繁に東アジアを訪れるようになり、カラコルムや大都などの主要都市に長期滞在する者さえ現れた。

中でもマルコ・ポーロは約20年にわたって行われた旅行体験をルスティケロ・ダ・ピサへ口述し、ピサが『東方見聞録』として著しヨーロッパに広まった。イスラム諸国、インド、中国、ジパングについての記述が、プレスター・ジョン伝説とともにヨーロッパ人の世界への好奇心を掻き立てた。

大航海時代の変遷

海外進出

「重商主義」も参照

15世紀、モンゴル帝国が衰退すると、強力な官僚機構と軍事機構をもったオスマン朝トルコが1453年ビザンツ帝国を滅ぼし、イタリア諸都市国家の連合艦隊にも勝利して地中海の制海権を獲得した。東西の中間に楔を打つオスマン朝は、地中海交易を支配し高い関税をかけた。旧来の経済秩序[8]が激変し、新たな交易ルートの開拓がヨーロッパに渇望されるようになる。とはいえそオスマン帝国の進出後もベネチアによるオスマン帝国との地中海貿易は続き、16世紀後半から17世紀にかけてまた隆盛し一時はポルトガルのインドルートをしのぐほどになるので、オスマンの進出がどの程度地中海貿易に影響与えたかははっきりしていない。

ポルトガルやスペインはもともと地中海貿易のはずれにあったので地中海貿易による恩恵がうすかった。ベネチアは東地中海においてイスラム諸国との貿易をほぼ独占していた。イベリア諸国はベネチアと対立していたジェノヴァ商人が大きな影響力をもち彼らがベネチアの地中海貿易に対抗して両国の西部進出に出資した。特にポルトガルは西のはずれにあり地中海貿易、北海・バルト海貿易の恩恵も受けることができなかったので必然的に進出先は西アフリカになったのである。

一方、15世紀半ばオスマン朝が隆盛を極めつつあったころ、ポルトガルとスペイン両国では国王を中核として、イベリア半島からイスラム勢力を駆逐しようとしていた(レコンキスタ)。長い間イスラムの圧迫を受けていたポルトガルとスペインでは民族主義が沸騰し、強力な国王を中心とした中央集権制度が他のヨーロッパ諸国に先駆けて確立した。

また、このころ頑丈なキャラック船やキャラベル船が建造されるようになり、羅針盤がイスラムを介して伝わったことから外洋航海が可能になった。ポルトガルとスペインは後退するイスラム勢力を追うように北アフリカ沿岸に進出した。

新たな交易ルートの確保、イスラム勢力の駆逐、強力な権力を持つ王の出現、そして航海技術の発展、海外進出の機会が醸成されたことで、ポルトガル・スペイン両国は競い合って海に乗り出して行った。

初期の航海では遭難や難破、敵からの襲撃、壊血病や疫病感染などによって、乗組員の生還率は20%にも満たないほど危険極まりなかった。しかし遠征が成功して新航路が開拓され新しい領土を獲得するごとに、海外進出による利益が莫大であることが立証された。健康と不屈の精神そして才覚と幸運に恵まれれば、貧者や下層民であっても一夜にして王侯貴族に匹敵するほどの富と名声が転がり込んだ。こうした早い者勝ち の機運が貴賎を問わず人々の競争心を煽り立て、ポルトガル・スペイン両国を中心にヨーロッパに航海ブームが吹き荒れるようになった。

またローマ教皇も海外侵略を強力に後援した。16世紀初頭から宗教改革の嵐に晒されていたカトリック教会は相次いで成立したプロテスタント諸派に対抗するため、海外での新たな信者獲得を計画し、強固なカトリック教国であるポルトガル・スペイン両国の航海に使命感溢れる宣教師を連れ添わせ、両国が獲得した領土の住民への布教活動を開始した。

アフリカ・アジア大陸進出

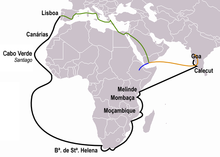

ヴァスコ・ダ・ガマのインドへの航路 (黒) 、Pêro da Covilhãの航路 (橙) 、Afonso de Paivaの航路 (青) 及び後者2人の共通航路 (緑)

いち早くレコンキスタを達成したポルトガルは北アフリカへの侵略を確固とし1415年、ジョアン1世のとき命を受けた3人の王子が北西アフリカのセウタを攻略した。エンリケ王子は西アフリカに留まって伝説の『金の山』を見つけようと沿岸の探検と開拓を続けた。ポルトガルは1460年ごろまでにカナリア諸島・マデイラ諸島を探検しシエラレオネ付近まで進出し、さらに象牙海岸・黄金海岸を経て1482年、ガーナの地に城塞を築いて金や奴隷の交易を行った。1485年、ディオゴ・カンがジョアン2世に命じられてナミビアのクロス岬に到達した。

1488年、バルトロメウ・ディアスは船団を率いて困難の末にアフリカ南端にたどり着いた。ディアスはさらにインドを目指したが強風に行く手を阻まれた挙句に乗組員の反乱も起こったため帰路に発見した岬を『嵐の岬』と名づけて帰還した。この成果にインド航路開拓の確証を得たジョアン2世は『嵐の岬』を喜望峰と改名させた。

1497年7月8日、ヴァスコ・ダ・ガマはマヌエル1世に命じられ、船団を率いてリスボンを旅立つとインドを目指した。目的はインドとの直接交易。先人達の知識をもとに4ヶ月で一気に喜望峰に到達したガマは、アフリカ南端を回ってモザンビーク海峡に至りイスラム商人と出会うとインドへの航路に関する情報を収集した。1498年5月20日、ついにヨーロッパ人として初めてインドのカリカット(コーリコード)に到着したガマは、翌年、香辛料をポルトガルに持ち帰った。

1509年2月、フランシスコ・デ・アルメイダは国王の命で遠征艦隊を率いてイスラム勢力と戦い(ディーウ沖海戦)、インドとの直接交易を獲得するに至った。ポルトガルは順調にマレー半島・セイロン島にも侵略、1557年にはマカオに要塞を築いて極東の拠点とした。その間、1543年にジャンク船に乗ったポルトガル人が日本の種子島に漂着して鉄砲を伝えている。

このようなポルトガルの快挙は特筆されるべきものであり、その後のヨーロッパの驚異的な発展に寄与したのである。しかしイスラム商人は古くからインドや中国さらにモルッカ諸島などと盛んに交易していたし、アフリカ大陸においても赤道周辺地域まで交易圏を広げていた。西アフリカに成立していたマリ王国はイスラムに金・塩・奴隷を輸出していた。また中国の鄭和艦隊の一部がアフリカ大陸に到達したと言われ、南アフリカのジンバブエの遺跡からはインドやペルシャのほか中国製の綿製品・絨毯・陶器などが出土している。このように14世紀から15世紀までに旧世界における世界航路は、様々な国家・地域の民族によって、開拓されほぼ完成していたことも忘れてはならない。世界規模で言うならば、ガマは世界航路のひとつにアフリカ周りの欧印航路を加えたに過ぎないのである。