心の哲学

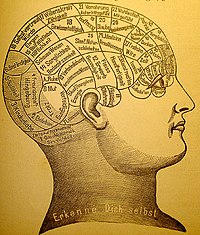

骨相学による脳の地図。骨相学は、その結果のほとんど全てが誤ったものであったが、心的な機能と脳の特定の位置との関連づけを初めて試みた。

心の哲学(こころのてつがく、英語: philosophy of mind)は、哲学の一分科で、心、心的出来事、心の働き、心の性質、意識、およびそれらと物理的なものとの関係を研究する学問である。心の哲学では様々なテーマが話し合われるが、最も基本的なテーマは心身問題、すなわち心と体の関係についての問題である。

目次

- 1概要

- 2心身問題に対する二元論

- 3心身問題に対する一元論

- 4心身問題の言語的批判

- 5自然主義とその問題

- 6大陸哲学における心の哲学

- 7心の哲学の影響を受けた個別的主題

- 8思考実験

- 9心の哲学と科学

- 10研究者

- 11その他

- 12脚注

- 13推薦文献

- 14関連文献

- 15関連項目

- 16外部リンク

概要

詳細は「心身問題」を参照

心身問題とは、心と体の状態との間の関係[1] 、つまり一般的に非物質的であると考えられている心というものが、どうして物質的な肉体に影響を与えることができるのか、そしてまたその逆もいかに可能なのか、を説明しようとする問題である。

われわれの知覚経験は外界からどんな刺激が様々な感覚器にやって来るかに応じて決まる。つまりこれらの刺激が原因になって、われわれの心の状態に変化がもたらされ、最終的にはわれわれが快不快の感覚を感じることになる[2]。あるいはまた、あるひとの命題表明(propositional attitude)すなわち信念や願望は、どのようにしてその人のニューロンを刺激し、筋肉をただしい仕方で収縮させる原因になるのだろうか。こうした問いは、遅くともデカルトの時代から認識論者や心の哲学者たちが延々と検討してきた難問なのである[3]。

「心身問題に対するアプローチは二元論と一元論に分けられる」と考える人もいる。

二元論は何らかの意味で体と心を別のものとして考える立場で、プラトン[4]アリストテレス[5][6][7] サーンキヤ学派やヨーガ学派などのヒンドゥー教の考えにも見られる[8]。二元論を最も明確に形式化したのはルネ・デカルトである[3]。デカルトは実体二元論(Substance dualism)の立場から、心は物質とは独立して存在する実体だと主張した。こうした実体二元論と対比させられるのが性質二元論(Property dualism)である。性質二元論では、心的世界は脳から創発する現象であると考える。つまり心的世界自体は物理法則に還元することはできないが、かといって脳と独立して存在する別の実体であるとは考えない[9]。

他方、一元論は、心と体が存在論的に異なるものだという主張を認めない考え方である。西洋哲学の歴史においてこの考えを最初に提唱したのは紀元前5世紀の哲学者パルメニデスであり、この考えは17世紀の合理主義哲学者スピノザによっても支持された[10]。一元論には大きく分けて三つの種類がある。

- 1:物理主義(Physicalism)。

- 物理学の理論が記述するもののみが存在しているという考えで、物理学が発展していけば、心についても全て物理学の用語だけで説明できると考える。

- 2:唯心論(Idealism)。

- 心だけが実際に存在するもので外界とは心そのもの、または心によって作り出された幻想と考える。

- 3:中立一元論(Neutral monism)。

- 何らかの中立的実体があり、物や心というのはこの知られざる実体の持つ二つの側面、性質なのだと考える。

20世紀にかけて最も一般的だったのは、物理主義である。物理主義には、行動主義、タイプ同一説、非法則一元論、機能主義などが含まれる[11]。

現代の心の哲学者の多くも物理主義者だが、それはさらに、還元的な物理主義(Reductive physicalism)と非還元的な物理主義(Non-reductive physicalism)に分かれる[11]。還元的な物理主義では心的な状態というのも、結局は生理学的なプロセスまたは状態として、基本的な自然科学の言葉によって全て説明されると考える[12][13][14]。これに対し非還元的な物理主義は、心に対応するものは自然科学の法則しかないが、それでも心的な現象に関する法則については、あるレベルより低次の自然科学の法則の組み合わせへは、置き換えることも、還元することもできないと考える[15][16]。神経科学の継続的な発展はこうした問題のいくつかをより明確に描き出す助けになってくれる。しかしそれだけでは解決にはほど遠く、現代の心の哲学者たちは、どのようにすれば心のもつ主観的で質的な体験、志向性といったものを自然科学の用語だけで説明する事ができるのか、と問い続けている[17][18]。