映画の手法

アラビア海に展開するアメリカ海軍の舟艇を慰問するアメリカの女優、パメラ・アンダーソン

プロパガンダを目的として国家や軍、政治団体やその支援者が映画を直接製作したり、積極的に協力していることがある。

ソ連ではレーニンの「すべての芸術の中で、もっとも重要なものは映画である」との考えのもと、世界で最初の国立映画学校が作られ、共産主義プロパガンダ映画の技法としてモンタージュ理論が発明された。特にエイゼンシュテインの作品がその代表である。1920年代のソ連映画は当時としては非常に革新的であり、ダグラス・フェアバンクスなどのハリウッドの名士、後のドイツの宣伝相ゲッベルスを絶賛させている。また、この頃のソ連では、宣伝映画を地方上映できるよう、移動可能な映写設備として映画館を備えた列車・船舶・航空機を製造・活用している(例:マクシム・ゴーリキー号など)。編集することで対象を操作しようとしたモンタージュ理論は現代の映画にも生かされている。『ベルリン陥落』のようにスターリンを神格化する国策プロパガンダ映画も作られた。同作はあまりにもプロパガンダ色が強く、スターリン批判によりソ連国内でも上映禁止となる。

アメリカの映画産業は政府の要請よりも利潤追求が優先される。投資家に利益を還元する目的で経営者が選ばれ、市場においても資本の合併と分割が営利を目的に繰り返される。憲法も裁判所も政府からの映画産業への介入を禁じている。しかし第二次世界大戦下には数多くのプロパガンダ的作品が製作され、『カサブランカ』(1942)は政府からのホワイトプロパガンダとの関連も指摘される。

アメリカ映画は基本的にアメリカ人の時の視点に拠っている。暴力的で敵に対して容赦をしない姿勢と、自由主義の裏側を鋭く描く自己を告発する両面でバランスを取ってきた結果として発展を遂げた。この意味でアメリカ人気質を飲み込んだ製作者が成功を収め権力と大衆の橋渡しを務める場合がある。大衆文化史におけるミッキーマウスなどがこの例である。観客も当然アメリカ人を対象としている。登場人物は英語を話し、アメリカの価値観と信条を守る不文律で形成される。映画の主題もこの原則からは不即不離の関係にある。商品として輸出される場合は音楽や文芸と同様に文化の先遣隊としての役割を果たす結果となる。また、時の視点により過去は味方として扱われた対象が、その後敵、もしくは憎悪の対象として扱われるケースも多い。

アメリカ政府は基本的に国内における人気が支持基盤に直結する点を熟知しており、大衆に対して正義、公正、真実を守るための運動を提唱し賛同を求めようとする。ここでは事実の強さ、迅速さ、正確さが優先される「ニュース」が主眼であり「映画」の順位は相対的に低い。近年はアメリカ国内における階層格差が深刻化した結果、統合させる思想面の弱体化を普遍的価値感の一つである「家族愛」(国家が安全保障上の危機を迎える=国内で生活している愛する家族の生存権・生命・健康・財産が脅かされる→家族を守る為にも国家・連邦政府に協力し続けないといけない といった誘導構図)で代用する事があからさまになってきている半面、同時にマイケル・ムーアなどの社会告発的な映画が暗い面を指摘するなど全体としての先細りも指摘される。

満州国では満州映画協会により日満友好の国策宣伝映画が数多く製作され、日本や満州などで上映された。人気女優李香蘭は中国語が堪能な日本人であったが、中国人女優、また歌手として絶大な人気を集めた。また、同盟国である日本とドイツの友好関係を醸成するために、日独共同で「新しき土」などの映画が制作されている。

『ハワイ・マレー沖海戦』のポスター。

日本では1939年、国策に則った映画を製作させる映画法が制定されている。これにより設立された日本映画社が『日本ニュース』などのプロパガンダ映画の制作に関与。特に太平洋戦争の開戦後は『戦意高揚映画』と称される戦争映画が盛んに制作され、東宝映画が製作した加藤隼戦闘隊は陸軍が全面協力で実物の戦闘機が多数登場する他、円谷英二が開発した特撮技法が駆使されるなど日本映画史においても重要な作品が多数撮影されている。また予科練を描いた決戦の大空へは映画だけでなく挿入歌『若鷲の歌』も大ヒットを記録した。1945年の敗戦後はこのような国策映画は撮影されなくなったが、1990年代以降、防衛省・自衛隊が『ゴジラ』など怪獣映画、男たちの大和/YAMATOなどの戦争映画、『守ってあげたい!』などの自衛隊をテーマにした映画に協力しているが、これらは映画を利用した自衛隊の宣伝という指摘もある。

イギリスの植民地であった香港では、1997年に中華人民共和国に返還されるまで、映画の上映が始まる前にイギリス国歌の演奏が必ず行われたほか、地元資本のゴールデン・ハーベストの作品においても、イギリス植民地軍や警察は常に「正しき側」として扱われた。さらに映画の内容はイギリス植民地政府の検閲を必ず受けることとなっており、これらの映画はいわばイギリスによる植民地支配のツールの一つとして機能していた。

ドイツのナチス政権は絵画、音楽など古いメディアだけでなく、新しいメディアである映画も重視した。映画産業を積極的に支援し、ナチス政権時代には1100本に上る映画が制作された[22]。レニ・リーフェンシュタールによる『意志の勝利』や『民族の祭典』などは、その大胆な映像美から戦前は世界的に高く評価された。しかし、戦後は一転して「典型的なナチプロパガンダ」と酷評されるようになる。また、『コルベルク』のように大戦末期にもかかわらず、多くの資金や資材、多人数の軍人エキストラを動員して撮影された作品もある。

建国から15年ほど経った北朝鮮において、映画など娯楽産業の宣伝効果を知り所轄ポストの席を狙った金正日と朝鮮労働党甲山派との間で党内抗争が起こった。詳細は、甲山派#北朝鮮国内文化事業を巡る金正日との闘争を参照のこと。

俳優や女優、歌手は大衆にとって親しみやすい対象であるため、彼らへの好感を彼らが支持している対象への好感にすり替えることができる。現在もイラク戦争においてアメリカが使う手段として、キャンペーンやアピールに俳優や女優、歌手を起用したり、彼らを戦地へ慰問させ、士気を高める手法などがある。

タイでは本編上映前に、必ず国歌演奏と共に国王肖像が投影され、観客はこれに対し総員起立で表敬することが義務付けられている。

新聞報道・出版の手法

言論統制により新聞や書籍でもプロパガンダ的手法がとられる場合がある。第二次世界大戦中の日本の新聞[23]やイギリスのタイムズ紙などが行った例では、記事の構成や社説などを操作し、対象への印象を悪化させたり、好ましい印象を与えたりする。例として産経新聞は保守層と財界のために、財政支援を受ける代償として論調を転向した。

国家が書籍を検閲し、発禁処分等を行うことで反対意見を封殺することもある。ナチス政権下のドイツの焚書が代表的である。

内外を問わず白書、各種政党機関紙や団体の宣伝冊子、国営新聞や政党新聞はその政党の主張に則った報道を行うが、民間の新聞でもその新聞社の思想的背景や株主や広告主などの資金源、または個人的信条からプロパガンダとなる報道を行うこともある。アメリカでは新聞社も、立場が保守とリベラルに分かれることが許容されており、またそれが当然視されている。

また、政府のみならず企業によっても、意図的な言葉や単語の言い換え、使い換えも行われる。たとえば、第二次世界大戦後のドイツにおいては、ナチス党が自由選挙によって(つまりドイツ人の意志として)選ばれたにもかかわらず、「ナチス政権下において行われたことはナチス党とその関係者のみが行ったことで、ドイツ人の総意として行われたわけではない。つまり、近隣諸国やユダヤ人のみならず、ナチス党政権下のドイツ人もまた被害者である」という理論のすり替えがなされ、それを象徴する言葉として、「ナチス・ドイツ」という造語が「ドイツ」という国家と切り離されて使われ、結果的にこの理論を手助けすることとなっている。

新聞報道による例

- 事故の原因が全日空にあるのか、それとも製造会社のボンバルディア社にあるのかがまだ分からない事故直後にもかかわらず、マスコミ報道における見出し上では「全日空機胴体着陸」ではなく、「ボンバルディア機胴体着陸」と表記されることが多かった(日本では過去の国内における航空事故でこの様に航空会社の社名が見出しに現れないケースはほぼ皆無であり、通常は航空機事故の場合の表記は主として「航空会社(+便名)」が見出しに来るか、「航空会社名+機種名」が見出しに来る)。さらに、事故発生当初より全日空の首脳部が、「(子会社の)エアーセントラル運航」であることを強調していたこともあり、莫大な広告費(=広告主という立場)を背景にした企業のメディアに対する圧力による事故報道の意図的な誘導ではないかと指摘されている。[誰によって?]

- 朝日新聞は1982年9月2日から、吉田清治の証言に基づく慰安婦の強制連行に関する記事を多数出した。しかも吉田清治が慰安婦に関する証言が創作であると認めた以降も続き、32年も経過した2014年8月にようやく訂正記事を出した。同年9月に記者会見で初めての謝罪を行ったものの騒動は収まらず、2015年2月19日には「朝日新聞『慰安婦報道』に対する独立検証委員会」が報告書を発表し、「強制連行プロパガンダ(宣伝)」と断定し、このプロパガンダによって国際社会に誤った事実が拡散し、日本の名誉を傷つけていると結論づけた」とした[24][25][26]。

写真

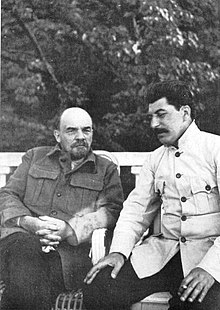

レーニンとスターリン。本作は合成写真と言われているが未確認で、どのように創作されたのかも憶測の域を出ていない。1922年

1920年代に実用的な小型カメラが開発されたことから報道写真が急速に発展した。これに対応し政治家や独裁者の報道写真が新聞や雑誌、ポスターに使われるのみならず、肖像写真が出回ることになる。

例として、イタリアのファシスト党党首のベニート・ムッソリーニは、自らのサイン入りのブロマイドを全国にばらまいた他、中華人民共和国やソビエト連邦、北朝鮮などの一党独裁制の共産主義国家を中心に、独裁者の正統性や権威を高めるために合成写真が作られたり、逆に失脚した有力者を集合写真から削除することすら行われた(21世紀の現在ではコンピューターにより簡単に行えるが、当時としては最新の特殊技術)。

アメリカ軍は兵器が運用される様子から休憩中の兵士にいたるまで撮影した写真をウィキメディア・コモンズに投稿しウィキペディアなどで自由に使えるようにしているが、これも写真を使った宣伝手法の一つであるという指摘がある。

グラフ誌による宣伝活動

また、報道写真の発展に伴い、フォトモンタージュなど多くの撮影、編集技法や利用法が生み出される。多くの民間写真雑誌(グラフ誌)が創刊されたが、国家や軍などもその宣伝効果に着目し、機関誌や国策会社からの出版という形で世界中で創刊された。これら国策で出版された雑誌は、採算を度外視して資材や人員を投入したため、非常に技術的完成度が高いものが多い。しかし第二次世界大戦後、テレビの普及により徐々に衰退する。

国策グラフ誌の例

- 戦時下ドイツ

- 『Signal』:25ヵ国語で30ヵ国に向けて発行され、交戦中のアメリカでさえ1942年まで発行されていた。

- 大日本帝国

- ソビエト連邦

- 『CCCP НА СТРОЙКЕ(ソビエト連邦の建設)』:5か国語版が有。

- 『今日のソ連邦』

- 『月刊スプートニク』:欧米の著名雑誌『リーダーズ・ダイジェスト』を参考に創刊。日本語版も存在した。

- 『ママとわたし』:日本万国博覧会で、ソ連館の入場客に配布された。

- 中華人民共和国

- 朝鮮民主主義人民共和国

- 琉球列島米国民政府

- 『守礼の光』

- 『今日の琉球』

- いずれも日本語版のみ。住民向けの宣伝雑誌。

インターネットでの手法

ネット風評監視サービスも参照のこと。

1910年‐1911年にかけての満洲における疫病の犠牲者の写真 [1]。ウィキペディアで2005年 - 2009年にわたって日本軍の731部隊に投棄された遺体と喧伝された。[2]。

現実世界で既存の集団・国家・勢力が道具・手段として利用するケースの他、近年の傾向として、掲示板サイトそのものが歪んだ連帯意識・独自の思想を育み、書き込みが自由である他掲示板サイト・ウィキ(Wiki)・ブログのコメント・投票形式サイトに支持掲示板で大勢を占めている価値基準に則った記事やレスポンスを大挙書き込み(或いは不正連続投票し)、力を誇示(甚だしい場合は乗っ取りを目論む)するケースも増えつつある。

国家や団体などによるインターネット・プロパガンダ組織には、中国の五毛党、韓国のVANK、アメリカ合衆国のOEV、ロシアのWeb brigades、ユダヤのJIDF などがある。

- 立場を偽った(何らかの公式サイトを偽装する、全くの第三者を装う)サイトを作って情報を発信し、誤認させる。

- ネット掲示板などで匿名性を利用して自作自演などを行い、多数派意見を装う。

- コピー・アンド・ペーストによる情報の大量頒布。2007年の統一地方選挙の際には、匿名掲示板2ちゃんねるやブログ等で民主党を中傷する捏造情報が大量に書き込まれ、組織的犯行として警察が捜査に乗り出す事態に発展した[27]。

- 賛同ウェブサイトや団体(グループ)を多数立ち上げて自分たちをあたかも多数であるかのように見せかける[28]。

- 検索エンジンに登録させなかったりエンジン運営者に苦情を申し入れて外させたり、検閲をおこない、利用者に情報開示を行わないなど。例:中華人民共和国におけるネット検閲、タイ王国のYouTube接続遮断。

- 自社の広告を出稿しているポータルサイトのニュース欄において、自社のトラブルの記事を早期にトップ画面から削除するよう、また、自社にとって都合のいい記事をトップに掲載するよう、広告代理店などを使い運営会社に対して圧力をかける。

- 特定団体お抱えの弁護士もしくは団体幹部が、ISPやレンタルサーバーの管理者(企業)に対して、都合の悪いHPを削除するように圧力を掛ける。

- ウィキペディアのような、誰でも編集可能なウェブサイトで執拗に宣伝意図を持った編集を繰り返す。また主観的な、あるいは特定利益集団にとっての視点的な記事を新規作成したり、既存の内容をそう変貌させるよう」に虚偽の内容を加筆する。あるいは情報を編集する際にニュアンスを変えたりさりげなく削除したりする、あるいは記事についての議論を起こしたり編集合戦に持ち込んだりして容易に編集できなくしたり、できるだけ有利な状態を保つようにしたりする。最近ではWikiScannerの公開によりウィキペディアでも編集者の所属する組織と密接に関わった記事の編集が大量に存在したことが発覚し、問題視された。

- ウィキを用いて、都合のよい情報だけを集めた「まとめサイト」を作り公開する。