超巨大地震 - W

超巨大地震 - W

★ |

| 超巨大地震の震源分布 |

超巨大地震(ちょうきょだいじしん)は、巨大地震の中でも特にモーメントマグニチュード尺度でMw9程度以上あるいはMw9クラスのものに対し使用される名称である。しかし、

「巨大地震」と同様に地震学的に厳密に定義付けられているわけではない。

目次

概要

タイの海岸に押し寄せるスマトラ沖地震津波

超巨大地震とされる地震は、確認される範囲では全てがプレート収束帯で発生する低角逆断層のプレート境界型地震であり、断層長が凡そ500km以上に達する。また、長大な破壊域をもつ海溝型巨大地震は複数のセグメントが連動して断層破壊する連動型地震を仮定すれば説明できるとされる。海溝沿いで海底地形の大きな変異を伴うため何れも大津波を伴っている。

観測時代におけるデータの蓄積では発生頻度を論ずるに充分ではないが、地球上において凡そ1世紀の間に数回程度発生しているものと見られる。Mw9クラスの地震の発生頻度は1世紀の間に1 - 3個程度との見積もりもある。

またその発生間隔は一様でなく比較的短期間の間に数年の間隔を空けて集中的に発生する傾向が見られる。地震モーメント放出の時系列から、このような超巨大地震のクラスタリングの傾向は明らかであるとする説がある一方で、クラスタリングはランダムな変化に局在化した余震活動が加わったものに過ぎず見かけのものであるとする説もある。

かつて表面波マグニチュードなど、地震計に記録された最大振幅の常用対数に基づくマグニチュードが主流として用いられていた時代はMs8.5程度が最大級とされていたが、超巨大地震の規模になると最大振幅に基づくマグニチュードは数値が飽和して頭打ちとなり、規模が適切に表されていなかった。1977年に金森博雄が、断層活動のモーメントに基づくモーメントマグニチュードを提唱して以来、1960年チリ地震など幾つかの地震がMw9以上と推定され規模が適切に表されるようになった。

比較沈み込み学やアスペリティモデルから超巨大地震の発生する場所は若いプレートの沈み込み帯に限定されるとされてきたが、2004年スマトラ沖地震や2011年東北地方太平洋沖地震は従来の理論を覆すものとなり、特に高感度地震観測網など高密度の観測網が整備された日本付近で発生した東北地方太平洋沖地震は超巨大地震に関して新たな知見を与えるものとなった。

超巨大地震が発生する場所

比較沈み込み学

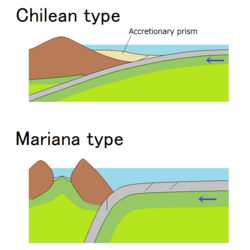

チリ型とマリアナ型の沈み込み帯。

上田誠也および金森博雄(1979)は地球上の沈み込み帯を海洋プレートの沈み込み角の違いから「チリ型」と「マリアナ型」に分類し、連動型の巨大地震はチリ型の沈み込み帯で起こると考えた[14][15]。上田らはチリ型に属すのは南チリおよびアラスカ等であるとしたが、Heuret(2011)らによれば、沈み込み角が15°以下の低角であるのは、南チリの他、プエルトリコ、ココス、カスケード、南海トラフ、スマトラ-アンダマンおよび地中海東部の各海溝である。

また、Ruffおよび金森(1980)は、沈み込み帯で発生する巨大地震の規模は収束レートと沈み込むプレートの年齢の関数として表されると考えた。収束レートが大きく、且沈み込むプレートの年齢の若いプレートほど規模が大きくなる傾向があり、回帰分析からMw=-0.00889T+0.134V+7.96という関係式を得た。

- チリ型

- 比較的若いプレートが低角で沈み込み、プレート間の固着が強く、超巨大地震はこのような沈み込み帯のみで起る。

- マリアナ型

- 古いプレートが高角で沈み込み、プレート間の固着が弱く、プレート間の非地震性の滑りが大きく巨大地震は起こりにくいとされる。

また、沈み込み帯は定常的なものでなく、低角の沈み込み帯も地震が繰り返されるにつれ断層面は弱くなり、強い固着が次第に失われて、高角の沈み込み帯へと進化していくとされた。

アスペリティモデル

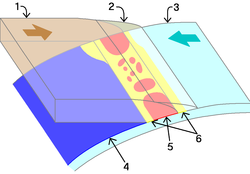

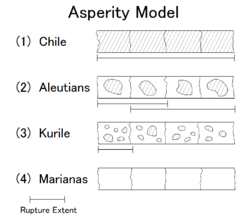

アスペリティモデル

沈み込み帯におけるアスペリティの空間分布。

T.レイおよび金森博雄(1982)らは、プレート間には固着が強いアスペリティと滑らかに滑っている部分が存在し、アスペリティの空間的分布や面積比によって地震の起こり方に特徴があると考え、世界各地の沈み込み帯を4つのカテゴリに分類した。超巨大地震はカテゴリ1の沈み込み帯で起こり、これに属すのはチリ南部、カムチャツカ、アラスカとされた。

- カテゴリ1:チリ南部

- 沈み込み帯は全面的にアスペリティを形成しプレート間は強く固着している。

- 常に500kmを越えるほぼ同じ長さの断層破壊が、規則正しい時間間隔で発生する傾向がある。

- カテゴリ2:アリューシャン

- 各セグメント毎に大きなアスペリティが存在する。

- カテゴリ1よりやや小さい断層破壊となり、それぞれのセグメントが別々に断層破壊する場合と、海溝全体が連動して断層破壊する場合がある。

- カテゴリ3:千島列島

- 各セグメントに複数の小さなアスペリティが存在する。

- セグメント毎にいつも同じ部分が断層破壊して地震を発生させるが、それらが連動して破壊することは稀である。

- カテゴリ4:マリアナ

- アスペリティを形成せず、プレート間は殆ど固着していない。

- 非地震性の滑りの割合が多く、巨大地震を発生することはない。

比較沈み込み学では古いプレートでは連動型地震は起こりにくいとされ、アスペリティモデルも沈み込みがやや高角の古いプレートは固着領域が小さく連動型の超巨大地震は起こりにくいとされてきた。しかし2004年スマトラ沖地震はこの法則には当てはまらないとされ、2011年東北地方太平洋沖地震の発生した日本海溝もアスペリティモデルではカテゴリ3の千島列島に類似すると考えられ連動型の巨大地震が起りにくいとされていた。

プレート間カップリングと超巨大地震

プレートの相対速度から推定される歪みの蓄積に対する、地震によって解放される歪みの比率である地震カップリング係数は、チリ、カスケード、スマトラ、南海トラフなどは1.0に近いが、アラスカ、カムチャッカ、千島、日本海溝などは0.6前後、トンガ海溝南部、ケルマデック海溝は0.1強、マリアナ、伊豆小笠原、琉球海溝などは0に近いと推定されている 。

超巨大地震は、プレート間カップリング係数が中程度以上(0.6程度以上)の沈み込み帯で起っており、カップリングによる滑り欠損速度が年間2cm以上の沈み込み帯で起こっているとされる。

付加体形成と超巨大地震

Bilek(2010)は、地球上の沈み込み帯を、付加体が形成されつつある部分と、沈み込むプレートが陸側のプレートを削り込んでいる部分に分類し、超巨大地震は付加体を形成する沈み込み帯で発生し、対して陸側のプレートを削り込むような沈み込み帯では津波地震が発生しやすい事を見出した。

付加体を形成する沈み込み帯は、南チリ、プエルトリコ、カスケード、アラスカ、アリューシャン、カムチャツカ、南海トラフ、スマトラ-アンダマンの各海溝であり、20世紀の超巨大地震や2004年スマトラ沖地震は何れもこれらの沈み込み帯で発生しているが、東北地方太平洋沖地震の起こった日本海溝はこの法則に反して陸側のプレートを削り込む沈み込み帯であった。

地震の発生頻度と超巨大地震

井出哲(2013)は世界の沈み込み帯で発生している中規模(M4.5)以上の地震の発生頻度とプレートの沈み込み速度との関係を検討し、南西太平洋を中心に多くの地域で沈み込み速度と地震発生頻度が比例するという常識的な関係を見出した。

その中で、例外的に沈み込み速度は比較的速いが地震発生数が極めて低いという比例関係から外れる地域があり、この地域ではしばしばゆっくり地震が見出されており、さらに超巨大地震はこの地域で起こっている事を見出した。この「一見静かだが超巨大地震の起こる危険な地域」はアラスカ、カスケード、ペルー、チリ、南海トラフから琉球海溝であるという。

超巨大地震の多様性

ファンデフカプレート付近の地震の震源分布。カスケード地震の震源域が地震空白域となっている。

井出哲(2011)は東北地方太平洋沖地震の地震波の解析から海溝側のプレート境界浅部と陸側のプレート境界深部との間で断層破壊が往復する形で進行し、海溝側の過剰滑りであるダイナミックオーバーシュートが大津波を励起したと推定している。

古村孝志(2012)は、2011年東北地方太平洋沖地震において海溝軸付近で超大滑りが認められ巨大津波を誘発したことから、沈み込み帯の陸側深部の断層破壊に加えて、海溝軸付近が震源域となる事により地震が巨大化するとした。南海トラフでも同様の事が起るとされ、宝永地震の震源域に加えて海溝軸付近が震源域とも推定される慶長地震の震源域が同時に断層破壊して巨大津波が発生するとされた。しかし、南海トラフはSingle Segmentationであり、宝永地震単独でも海溝軸付近まで断層破壊が及んでいる可能性があり、Double Segmentationとなる証拠は見出されないとされる。

小山順二(2013)らは東北地方太平洋沖地震発生を期に超巨大地震の発生場には二つの異なった特徴があることを突き止め、宝永地震と東北地方太平洋沖地震は異なる震源過程で発生したと推定しそれぞれ「Along-strike Single Segmentation(ASSS)」および「Along-dip Double Segmentation(ADDS)」と分類した。従来チリ型とされた低角の若いプレートの沈み込み帯がASSSに相当し、超巨大地震の発生には多様性が認められるとした。

カスケード地震を起こしたカスケード沈み込み帯や、宝永地震を起こした南海トラフは現在地震空白域を形成しプレート間が強く固着していると推定されるが、東北地方太平洋沖地震を起こした日本海溝や、アラスカ地震の震源域では明白な地震空白域が見られない等の特徴が見られる。

- タイプ1:Along-strike Single Segmentation (ASSS)

- プレート間の強い固着域が海溝軸から沈み込み帯全域に拡がっており、本震前に明白な地震空白域を形成している。

- 本震では横並びのセグメントが連動して破壊し地震活動帯が細長く、断層の幅と長さの比が1:5程度である。

- 地震モーメントの放出はパルス的でなく、長時間にわたって継続する。

- 表面波であるレイリー波やラブ波の振幅は、偶数番の優弧を回ったものが、伝播距離の短い劣弧を回った奇数番のものより大きく、断層破壊が進展する方向に地震波のエネルギーが集中するため方位依存性が著しい。

- 例:1700年カスケード地震、1707年宝永地震、1960年チリ地震、2010年チリ・マウレ地震等

- タイプ2:Along-dip Double Segmentation (ADDS)

- プレート間の強い固着域は海溝軸近くのセグメントに限定され、本震前には明白な地震空白域が見られず島弧沿いに顕著な地震活動がある。

- 本震では陸側と海溝側の二重に配列したセグメントが連動して破壊し地震活動帯が幅広く、断層の幅と長さの比が1:2〜3程度である。

- 断層破壊初期に狭い範囲で超大すべりが発生し、地震モーメントの放出がパルス的である。

- 表面波であるレイリー波やラブ波の振幅は、偶数番と奇数番で差が認められず、方位依存性が見られない。

- 例:1952年カムチャッカ地震、1964年アラスカ地震、2011年東北地方太平洋沖地震等

2004年スマトラ沖地震は、初期破壊過程においてADDS的な性格を帯びるが、アンダマン諸島付近ではASSS的な性質であるという。