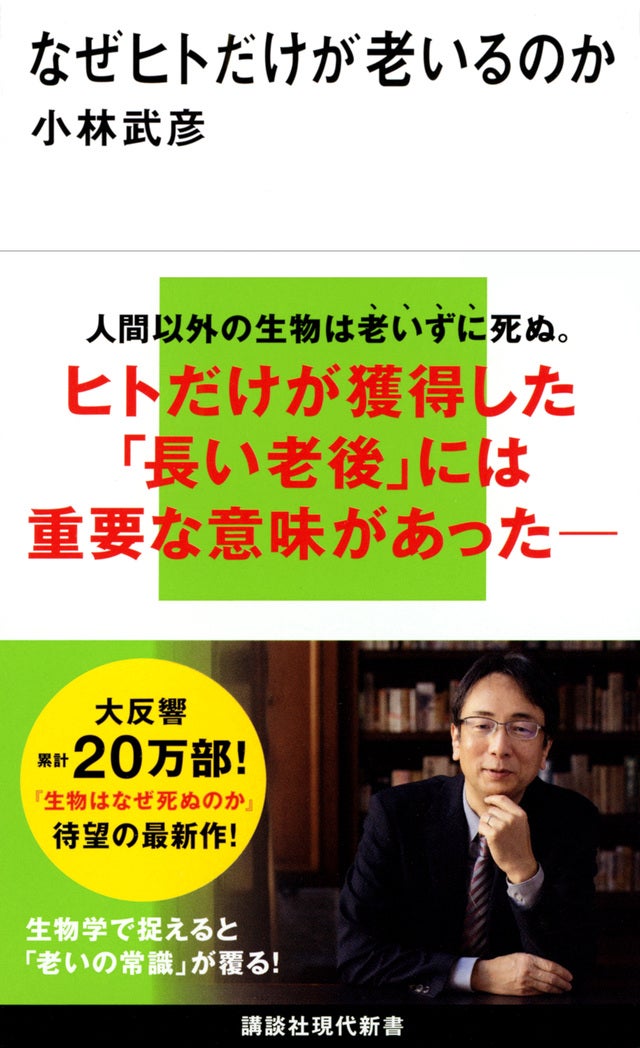

「「なぜヒトだけが老いるのか」 小林武彦 著 講談社現代新書」

生物にとって、死は、必然です。生物は、変化する地球の環境に適応するため、自分たちも変化していかなければ生き残れません。そのために死は必要です。死ぬから生物は進化するのです。

そして、大抵の生物は老化期間がほとんどなく最期のときを迎えます。いわゆる、ピンピンコロリです。例えば鮭は、長い旅を終えて自分が生まれた場所で産卵した直後、急激に老化し、死ます。生まれ故郷でのんびり余生を楽しめばいいように思うのですが・・・。たぶん、それが彼らの種にとって合理的な選択なのでしょう。

異様に老後期間が長いのが、ヒトです。哺乳類の生涯総心拍数20億回(p.75)といわれているので、そこから考えると、ヒトの寿命は、50年そこそこになるはずです。しかし、そこからさらに30〜40年生きる。これには、何らかの意味があるだろうというのが著者の考えです。

ヒトの場合、生物学的にはメス・オス・子供以外に4つ目の「シニア」という分類があると著者は言います(p.155)。

シニアとは、「知識や経験豊富で、教育熱心で私欲が少なく全体の調整役としてバランス良く振る舞える人」で、簡単に言えば「徳のある人」です(p.142)。

ヒトの社会には二つの層があります。

創造力豊かに新しいことを始める「クリエイティブ層」と、その自由度を支える基盤となる「ベース層」の二つです(p.148)。前者は若者が中心、後者はシニアが中心になります。

シニアは、利他の意識を持っているのです。自分たちの経験が若い人たちの参考になれば、ありがたいと感じるのです。

たしかにそうした意識は、ある年齢になると芽生えてくると思います。ギラギラした野心を抱く気力も、目的に向かって邁進する体力もないからかもしれませんが、僕が人生の中で気づいたことは、皆さんにお伝えしていきたいと思い、ネット上のブログやNoteに投稿したり、動画をyoutubeで公開したりしています。これで儲けて御殿を建てようなんて野心はありません。若い人たちのインスピレーションに少しでもヒントになったら嬉しいと思っています。

しかし、世の中には、シニアになりきれていない「なんちゃってシニア」が存在しているようです。

「どうせ自分たちはそのうち死ぬのだから、みんな好き勝手にやりましょう」的な発想(p.111)を持ち、人々に、自分の「古い」価値観を押しつけます。「○○はこうあるべきだ」とか、「自分は苦労したのだから○○もそうすべきだ」とか。また既得権益、つまり自分の利益や財産にこだわり、大きな改革に消極的になります(p.112)。

実は、こうした「なんちゃってシニア」は、たくさをいます。多分、今の日本、シニアより「なんちゃってシニア」の方が圧倒的に多いように思います。

油断すると、あっという間に「なんちゃってシニア」になってしまいそうです。僕もそうならないように気をつけよう。

<オンライン無料カウンセリングセミナー>

どなたでも参加いただける、無料オンライン「酔いどれカウンセリングセミナー」を行なっています。

次回は、月日(金)20時から。

過去の動画一覧はこちら↓

Noteでの情報発信を始めました。以下の6つのマガジンがあります。

☆【マンガでやさしくわかるオープンダイアローグ】は、好評発売中です。

- カウンセリングのご相談は ハートコンシェルジュ(株)まで!