前回は、入れ歯の歴史において、アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンのスプリングで維持する入れ歯について書きました。

また、欧米で吸着する入れ歯の原理が分かったのは、1800年フィラデルフィアの歯科医師ジェームス・ガーデッドの偶然による発見によるもので、それから吸着する原理が理解されてヨーロッパに伝わったのは、そのおよそ35年後のことで、日本から遅れること約300年だったことも書きました。

それではその日本の優れた吸着する入れ歯はどのように作られていたのでしょうか。

日本の吸着により維持する木床義歯は最初、木の仏像を彫る職人の仏師や能蔓師、根付師などが彫ったといわれています。

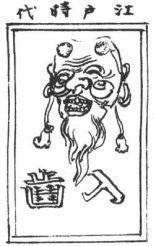

仏像や根付の職人さん達の手によるものと聞けば、あの精巧な作りも頷けます。当初は手慰み程度だったようですが、徐々に仏像彫刻の注文が少なくなり、逆に入れ歯を作ることが生活の糧となってしまったのではないかといわれています。そうして「入れ歯師」と呼ばれる専門職になっていきました。下の絵は当時の「入れ歯師」の看板です。

(その8に続く)

東京都港区浜松町南口金杉橋方面出口すぐのインプラント・矯正・審美歯科の治田歯科医院

東京都港区浜松町南口金杉橋方面出口すぐのインプラント・矯正・審美歯科の治田歯科医院