今日は午前中移動。

新幹線は寝れなかった。

午後からは雑用を済ませて、風呂に入り、そのあと、

六本木に映画を観に行った。

観たのは、

キラー・バージンロード。

http://www.kvr-movie.com/top.html

観た感想等は、

http://ameblo.jp/dokoheiku/entry-10341170944.html

しかし、六本木ヒルズの駐車場は迷路のように複雑だ。

シネマ利用者向けの駐車場は、六本木通りを渋谷方面

から入ろうとすると、森タワーの車寄せのあたりを通過

したあと、一度、けやき坂へ通り抜けて、別の入り口から

またもう一度入りなおさないといけない。

なぜ、地下でつながっていなくて、こんな複雑で利用者を

混乱させるような構造にしているのか不思議で仕方ない。

-----

その後、六本木から、南青山へ移動。

ブルーノートで大西順子さんのライブを観てきた。

大西さんのライブを観るのは初めてだが、会場に入って

今回のライブがピアノトリオのライブとしては少し、

変わっているところがあることに気付いた。

それは、通常、ステージに向かって、左手に配置される

ことの多いピアノを右手に、そしてベースがセンター、

ドラムスが左手という構成で配置されていた。

ピアノの弾き手がステージ中央を向いて座れば、ピアニスト

は演奏中も直接ベーシストヤドラマーとアイコンタクトや

手ぶりなどで、指示出しを行うことができるため違和感

は感じないが、大西さんはステージ右側を向いてピアノに

座る構図となっていて、演奏中は、大西さんから、ベース・

ドラムス奏者が見えないという位置関係を取っていた。

どのようなメンバ間の力学で、このような構成にしたのか

わからないが、ライブを観て、大西さんの疾走が特に際立つ

構成だったので、この配置でもありなのかなと後で思った。

また、ベーシストなどには斜め後ろを向いて、直接語りかける

形で、コミュニケーションを取っていた。。

このような形態を取るのは他には、Marcus Miller のバンドの

キーボード奏者もかつて私がブルーノートや Billboard Live Tokyo

で観た時、メンバに背中を見せる形を取っていたように思う。

(これは、単純に楽器の配置の問題かもしれない。)

それはさておき、大西さんのライブのほうは、

私はステージに向かって左端っこの席に座って、大西さんを

ドラムスを飛び越えて、大西さんの背中側からピアノのタッチ

を見る位置だったが、とてもいい位置に座れたように思う。

(もちろん、かぶりつきのほうがいいのかもしれないが。)

演奏のほうは、とにかくエネルギッシュで手数が多く、

(これは多すぎに感じた。)様々なフレージングが溢れるよう

に出てきて、ついて行くだけでも一苦労の素晴らしい熱演

だった。

曲目としては、新譜の "musical moments"にも収録されている、

Eric Dolphy のナンバー "Something Sweet, Something Tender"

や、Charles Mingusが Eric Dolphy のために書いたナンバー、

So Long Eric 等が取り上げられていた。

いずれも、曲の解釈は大きく幅を広げられて、おなかいっぱい

になるまでの彼女のインプロビゼーションを聴くことができた。

私の大好きなスタンダードナンバー”just one of those things”

も取り上げてくれていたが、これが個人的には一番よかった

かなと思う。

彼女の7月に出た新譜。

- 楽興の時 - Musical Moments/Junko Onishi

- Amazon.co.jp

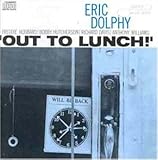

Eric Dolphyの"Something Sweet, Something Tender"

が収められているアルバム

- Out to Lunch/Eric Dolphy

- Amazon.co.jp

私の最も好きなアルバムの一つ。

ちなみに、"just one of those things" の数多い演奏で、私が

一番好きなバージョンは、Herbie Hancockが1994年のライブ

で演奏したバージョンで、偶然にもこのときのドラムスが

今日の大西さんのバンドでドラムスを叩いていた Gene Jackson

だった。

- Live in New York/Herbie Hancock Trio

- Amazon.co.jp

(追記)

後日、大西さんからのメッセージがメールで送られてきました。

詳しくは、以下のページに画像をアップロードしてあります。

http://ameblo.jp/dokoheiku/entry-10357336067.html