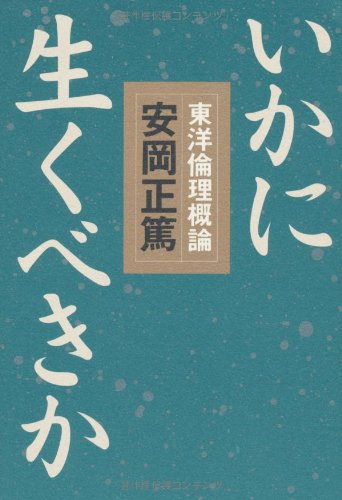

今日も安岡正篤の4部作の一つ「いかに生くべきかーー東洋倫理概論」についての解説を書いていきたいと思います。

前回はかなり中途半端な終わり方をしてしまいましたが…

「序」の解説ですね。

安岡本人は、本書のタイトルを本来は「暁鐘」と名づけたかったのだが、二三の親友からは、反対され、よろしく「東洋倫理学」と名づくべきと言われてしまった。

しかし、安岡にしてみれば、以下の2つの理由でそれはできないと感じたのでした。

理由①自分の学問の祖とも言える「孔子」は「学を好む」ということを滅多に許さなかったので、それは孔子に対して悪いという気持ちがある。

理由②「学」と言えば、近代以降の「煩瑣な概念的倫理学書」を想像させるので、それは安岡自身の本意と異なる。

という2点でした。

理由①については、本書

"✻「学を好む」

学而篇に「事に敏にして言に慎み、道徳的な人に正道を聞く」、このような人を「学を好む」というとあり、また雍也篇に「顔囘という者あり。学を好めり。怒りを遷さず、過を貳びせず。不幸短命にして死せり。今や即ち亡し。未だ学を好む者を聞かず」とある。"

顔囘というのは孔子の一番優れた弟子の一人ですね。つまり、孔子の一番優れた弟子こそは「学を好めり。」と言えるけれども、その他にはなかなか言えないということをわかっていながら「学」の字を使うのは「どうも違うな」という謙虚さの現れがここに見られます。

また理由②については、自分の学問は、「近代の煩瑣な概念的倫理学書」とは異なるのだという自負心も感じられます。

そして、結局タイトルは「東洋倫理概論」ということなりました。

そこで今度は安岡にとっての「東洋」とは何か?について考察してみましょう。

本書にこうあります。

"東洋という意味は、私において、自ら内に幽潜しつつ、もっぱら和漢先哲の教えに参究して得たることを指すに過ぎない。"

つまり、安岡にとっての東洋とは地理的な意味でのあるいは思想的な意味での東洋というわけではなく、

単に自分が主に学んできた対象が、主に日本や中国の古典にあることを指しているだけのようです。

で、何を学んできまかというと、結局、江戸の儒学者が読んできたような本が中心だと思います。

歴史学ではだいたい16世紀ぐらいに、世界中のあらゆる地域でほぼ今と同じ国境線が確定したらしいです。↓この本に書いてありました。

つまり、日本でも世界でもだんだん今と同じような国民性が出てきたと考えられる訳です。

国民性≒nationalityと考えると、江戸時代から近代化が始まっていたと考えられます。

私個人としては、日本の近代化は江戸時代から始まっていたと考えています。

したがって、安岡の学んできた和漢先哲の学問とは、日本という国の近代化の基礎にある学問。

あるいは日本のnationality/nationalismを理解するのに役立つ学問になるはずです。

今日は以上になります。