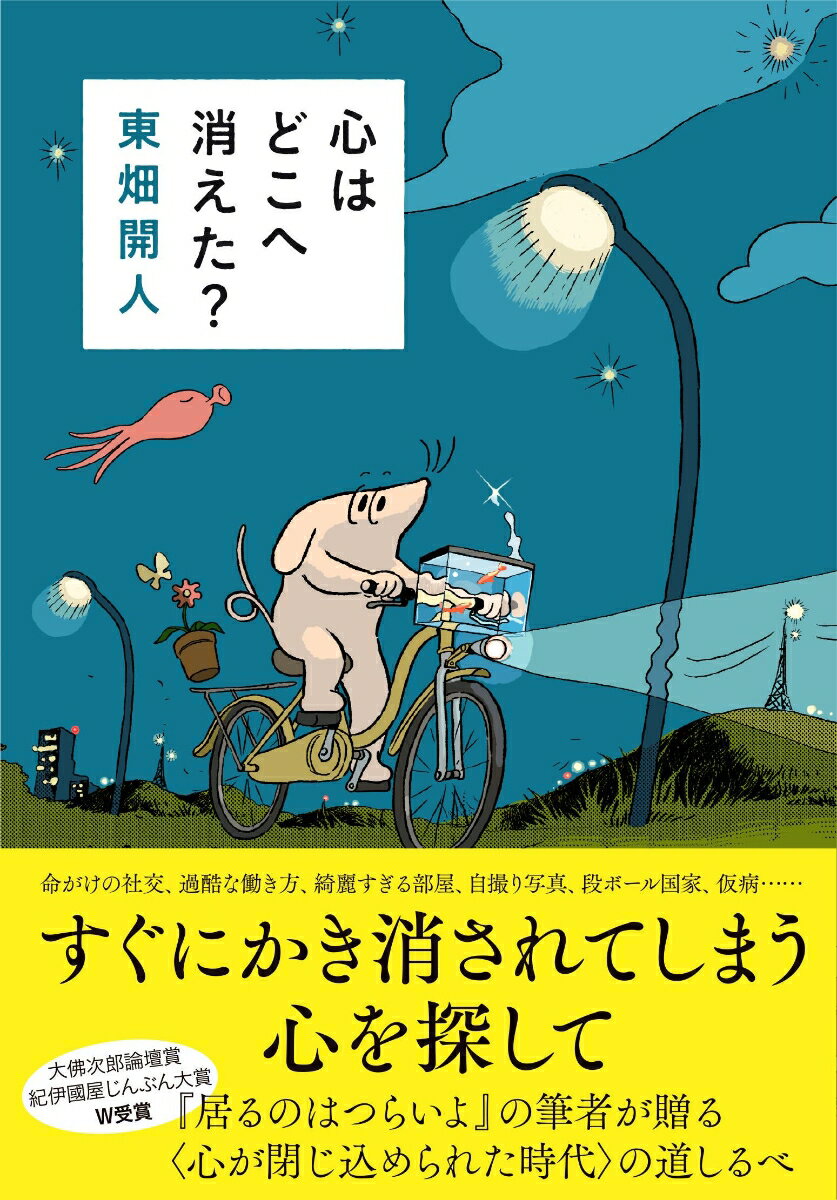

臨床心理士、公認心理士、

博士(教育学)である

東畑開人(とうはたかいと)さんの本。

「心はどこへ消えた?」

心の定義は、

体・物の反対。つまり、心は体でもなく、物でもないもののことである。

「心とは何か」について

事例を観察し、

その奥にある

本質を見抜く本です。

こういう自分で自分を責める声のことを、心理学では「超自我」と呼ぶ。超自我は誰の心にも存在していて、私たちに「こうすべき」と規範を提示するものであり、「よくできた」とか「全然ダメだ」と価値判断をするものでもある。いわば、心の中の上司役だ。

ほどよい強さであれば、

超自我自体は

悪いものではないとのこと。

そして、

多くの場合、現実は超自我よりマイルドなのだ。

(中略)

現実の上司に、心の中の上司が投影されるから、実際よりも残酷な人に思えてくるのだ。

私にも、

「心の中の上司役」がいます。

上司役が登場するのは、

お客さまとのやり取りで

うっかりミスなど

やらかしてしまったとき。

「どうしよう!怒っているはず…」

あわわわ…と、焦りつつ。

心の中で

自分の頭を

ポカポカとたたいて。

失敗した自分に、

ダメ出しをしている。

現実は、

お客さまは、怒ってもいなければ

気にもしていなかった、

…というケースしかない。

(優しくしていただいてありがたいです!)

心の中の上司役は

自分の心の中が

投影されているだけ

というのは、

その通りだと思いました。

本の中には、

クライアントとのエピソードが

多数書かれています。

心理士は

秘密を扱う職業。

個人的な事例を

そのまま

書くわけにはいきません。

…ということで、

エピソード(おはなし)は

「創作」されています。

もうひとつは、そのようにして書かれたおはなしたちが、読者であるあなたのおはなしを呼び起こすものであってほしい、と心より願っていることだ。

「おはなし」を

自分のことに

置き換えたりして…

読んでいて、

胸がキューッと痛むことが

よくありました。

なかでも、印象に残ったのは

高校生の不登校の

娘のカウンセリングに来た、

お母さんのエピソードです。

カウンセリングのなかで

娘を無自覚に傷つける

夫の存在に気づく。

娘と同じように

自分も傷つけられてきたことに

気がつかずに生きてきた。

娘の不登校のカウンセリングから

自分の生き方を

見直すきっかけになった、

というおはなし。

これを読んで、私は

過去の結婚生活のことを

思い出しました。

ほんとうは

傷ついていたけれど。

幸せな結婚生活をしていると

自分自身で思い込ませて、

見て見ぬふりをしていたなぁ。

本の中の

お母さんのエピソードと

自分の過去を重ねて、

モヤモヤした気持ちが

ひょっこりとあらわれて…

昇華しきれていない感情が

心の奥底に、まだ

残っていたことに

気づきました。

心が現実と向き合うと、

思い描いていた未来では

なくなることもある。

そこに、

その人オリジナルな人生がある。

心には

深い創造性がある

…とあります。

心は

つかめないし、

正解の「あり方」もない。

幾重にも重なった

雲のようだと

思いました。