お子さんの将来のために、

何かできることをしたいという思いが強いママパパや、

子育てや教育に携わるお仕事をしている方は、

「非認知能力」という言葉を耳にすることが多いのではないでしょうか。

IQ(知能指数)のような数値で図れる知的な学力ではなく、

目には見えない力。

「生きる土台となる力」「あと伸びする力」「生涯の学びを支える力」などと言われています。

しかし、非認知能力の示す範囲が広すぎて、

どんな力なのかいまいちよく分からない方もいるのではないでしょうか。

また、日本の教育においてはどのように捉えられていて、

実際の教育現場においてはどのような方法が取り入れられているのか気になりますよね。

そこで今回は、非認知能力についてや文部科学省での位置づけについて分かりやすく解説します。

文部科学省が求める非認知能力とは?

非認知能力の定義は?

非認知能力(スキル)とは、

意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、

測定できない個人の特性による能力のこと全般を指します。

学力(認知能力)と対照的に用いられる言葉です。

OECDでは、非認知能力に値する力を

「社会情緒的スキル(Social and Emotional Skills)」と呼んでいます。

社会情緒的スキルは、

「長期的目標の達成」「他者との協働」「感情を管理する能力」

の3つの側面に関する思考、感情、 行動のパターンであり、

学習を通して発達し、それぞれの人生や社会の発展にも関係すると言われています。

非認知能力が世界的に注目されはじめた背景は?

非認知能力が世界で注目されはじめたきっかけは、

2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームス・ヘックマン(James Heckman)の主張にあります。

ヘックマンは、自身が行った検証実験や研究から、

幼児教育と非認知能力の重要性を指摘しました。

その主張を裏付ける研究に、

「ペリー就学前プロジェクト」「アべセダリアンプロジェクト」の2つがあります。

どちらの研究も、幼児期に非認知能力を高める教育や関わりがあった子供の方が、

将来の収入が高かったり、社会的に活躍する可能性が高いことを示しています。

この主張をきっかけに研究が進み、

急速に変化する社会情勢や教育の改善を図りたい国々に広まり、

世界的に非認知能力の育成が重視されるようになりました。

非認知能力が身についていないとどうなる?

「ペリー就学前プロジェクト」では、

幼児期から非認知能力を高めるような質の高い教育を受けた子供は、

学力検査の成績がよく、学歴が高く、収入が多く、

生活保護受給率や逮捕者率が低かったという結果が出ています。

非認知能力が高い人は、

「何かをやり抜くねばり強さ」「自分の感情をコントロールする力」「計画をたてて実行する力」などがあり、

学ぶ土台がしっかりと出来上がっているので、

状況の変化にも対応でき、生き抜く力が強いのです。

IQが高くても、自ら学ぼうという姿勢がなかったり、

コミュニケーションが上手くとれなかったりすると、

上手くいかないことが多くなり、

結果として生活の質や収入が低下してしまうことが多くなります。

日本における非認知能力の実態

日本社会においても、非認知能力が重視されています。

日本では、貧困家庭の教育格差の問題や、

読解力の低下が問題となっています。

この日本の教育問題の解決の鍵となるのが非認知能力だと言われています。

貧困家庭のうち、学力が高い子どもと、学力が低い子どもを比較すると、学力の高い子どもは、生活習慣や学習習慣、思いを伝える力などが高水準にある。中でも生活習慣は、低学年時から両グループの差が大きい。

(公益財団法人 日本財団「家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析」より)

という研究結果もあります。

文部科学省が求める非認知能力とは?

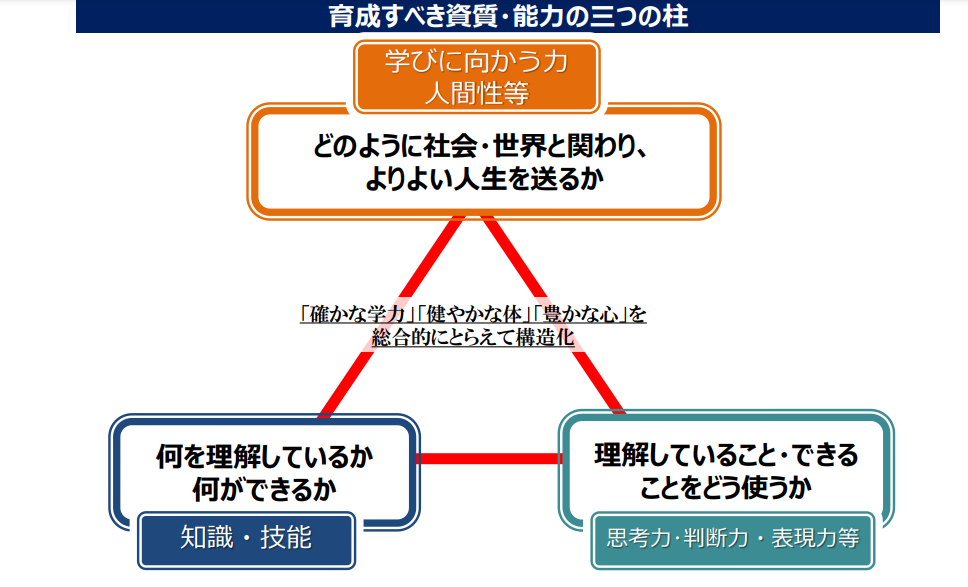

新しい学習指導要領では、

資質・能力を「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の3つの柱から整理しています。

認知能力である「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」だけでなく、

「学びに向かう力・人間性等」を3つ柱を重視しました。

この「学びに向かう力・人間性等」が非認知能力に当たるものです。

幼児教育における文部科学省の求める非認知能力とは?

幼児教育における非認知能力の重要性

非認知能力を高めるのに、

最も重要な時期は幼児期だと言われています。

非認知能力は大人になってからも高めることは可能ですが、

脳が柔軟で、急速に発達する幼児期に高める方がより効果的です。

文部科学省による2018年度に施行の「幼稚園教育要領」でも、

非認知能力の育成の重要性について触れられています。

新学習指導要領における非認知能力の位置づけは?

2018年度幼稚園教育要項では

『第2節 幼稚園教育において育みたい資質・能力及び幼児期の終わりまでに育ってほしい力 45項〜』の中で

非認知能力に値する「学びに向かう力、人間性等」は次のように位置づけられています。

- 幼稚園においては,生きる力の基礎を育むため,この章の第1に 示す幼稚園教育の基本を踏まえ,次に掲げる資質・能力を一体的に育 むよう努めるものとする。

豊かな体験を通じて,感じたり,気付いたり,分かったり,で きるようになったりする「知識及び技能の基礎」 - 気付いたことや,できるようになったことなどを使い,考えた り,試したり,工夫したり,表現したりする「思考力,判断力,表 現力等の基礎」

- 心情,意欲,態度が育つ中で,よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力,人間性等」

また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として10の例をあげています。

- 健康な心と体

- 自立心

- 協同性

- 道徳性・規範意識の芽生え

- 社会生活とのかかわり

- 思考力の芽生え

- 自然との関 わり・生命尊重

- 数量や図形,標識や文字などへの関心・感覚

- 言葉による伝え合い

- 豊かな感性と表現

このうち、②自立心、③協同性、④道徳性・規範意識の芽生え、⑤社会生活とのかかわりが、

特に非認知能力と深く関わるものとなっています。

幼児教育において非認知能力を伸ばす具体策は?