こんにちは。

前回のブログを機会にDAWを導入してみた方、お疲れ様です。

今日はMIDIでの作曲(広い意味での作曲)についてお話していきましょう。

DAWの凄さはオーディオ再生にあるのですが、オーディオ再生自体はクリップをはめ込んでいくだけということがかなり多く、オーディオの編集を始めるとキリがないので、当面はありものを使うだけにした方が良いと思います。拾い物のループやショットをはめ込むということです。ループというのは、連続配置したときにほとんどつなぎ目がないように聞こえるオーディオファイルを意味します。ショットは1回だけ再生のものです。

MIDIで曲を構成していくとき、前回お話したように、ドラムから組んでいきます。

なぜか分かりますか?

リズムをとることが非常に重要なためです。

通常はソフトシンセにKitという名前でドラムセットが含まれています。

ドラムだけ独立したソフトシンセになってることもあります。

実際にどう打ち込むかは以下の記事を参考にしてみてください。

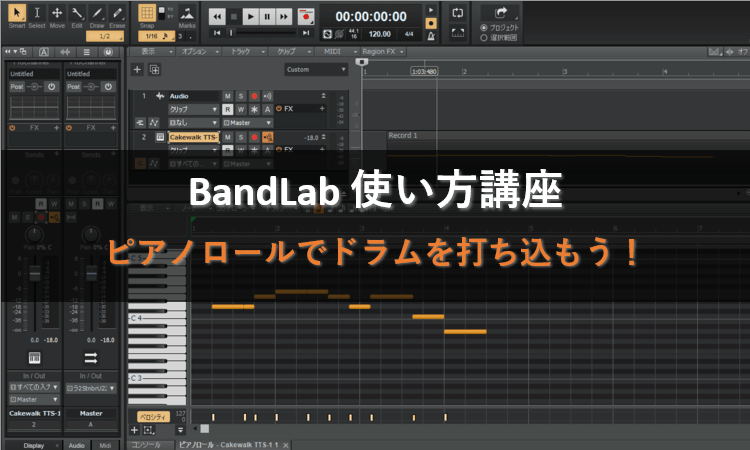

いずれもピアノロールと呼ばれる、ピアノの鍵盤が左に表示され、ドラムをたたいたところに音が乗ってるのが分かると思います。これがドラムを打ち込んだときに、DAW上で把握されている内容になります。

叩いた位置、叩いた長さ、叩いた強さ、主にこの3つが情報として含まれます。

タイムベースと呼ばれる、1小節あたりの分解能によって、微細な打ち込みの位置が変わってきます。

バスドラを4つ打ちする場合は、小節の1/4, 2/4, 3/4, 4/4にセットすれば良いのですが、8分音符があれば、分母がかわり、16分音符も同様になっていきます。多くのDAWは、1小節を4分割、8分割、16分割、32分割できるようにグリッド線が設定されています。なので、通常はこれらのグリッド線に合わせてノート(音符あるいはシンボル)を配置していきます。

小節の表示を広げると、グリッド線が増えていきます。

例えばHipHopのハイハットなんかは32分音符が使われることが多々ありますので、小節の表示を広げて細かい配置ができるようにして、ノートを配置していきます。

最初のうちは全部ベロシティと言われる叩いた強さは100にしておいて良いと思います。これはあとで変更できます。

音の長さは、次の音にかからないようにしますので、最初のうちは次のヒットまで80%くらいの長さにしておけばよいです。

まずはバスドラを32小節分、4分音符の間隔で配置してみましょう。1小節あたり4個入ることになります。

小節の先頭は0なので実際は0/4, 1/4, 2/4, 3/4に配置することになります。

ここまでやったら、以下の余白を向こう側へいってみてください。

本気でやってる人はいきなり行ったらダメですよ。いきなり行った時点で、あなたは制作能力が低くなることが約束されています。

ということで、4x32小節を打ち込んでみた方は素晴らしいです。

単純作業なのですが、これをじっくりやれる人が最終的には色々発見して自分で考えて動けるようになります。

面倒くさいですよね。ノートの長さもベロシティもセットした人は大変だったと思います。

大変だからこそ、楽する方法を学ぶ必要があるんです。最初から楽した方法をやってると、なぜその方法なのかを理解できません。要は物理の公式を原理原則から理解したのではなく、公式として知って使ってるというだけのことです。

作るための最短の方法を知ってればよいという考え方もありますが、そこに至る過程を知ることでほかのことへの応用ができるようになります。言い換えれば物理の公式を全部覚えるのか、それとも物理の基本原則を学んで公式に至るのかです。どちらが応用範囲が広いと思いますか?

ということを理解いただいた上で楽な方法をお話すると、実はこれ、最初の1小節分ができたら、あとはコピーで良いんです。

1小節目をコピーして残り31小節にペーストすればOKです。

それどころか、最初の1小節目も、最初の1つだけ打ち込んであとはコピーでいけます。

やりたいことをどうやって実現するか、いかに楽に達成するか、これが打ち込みでは重要になっていきます。

今度はこれをUSBキーボードやUSBパッドを使ってリアルタイムで録音(といってもシンボルが記録)していくと、小節の中でズレが出てきます。

で、ズレちゃった場合、ズレをどうにかしたいと思って、シンボルを移動して補正していきます。

この補正に役立つのがクオンタイズという機能で、ビデオを見たかたはお判りになったかと思います。

クオンタイズは入力中でも、入力後でもかけられます。

じゃあ、ノートの長さやベロシティの粒をそろえたいときどうするのってなると思いますが、基本的には揃えたいノートを複数選択して、一括で設定すれば良いことになります。

DAWのピアノロールを使えば、スネアもハイハットも一緒に打ち込むことができます。

ダンス系音楽以外は基本的に一緒に打ち込んでしまって良いと思います。

ダンス系や今はやりのデジタル系ポップはドラムのパーツごとにトラック配置をして組んでいきます。

そのくらい調整が面倒で難しいのです。

ごちゃ混ぜになってるノートのハイハットだけを選択して、ベロシティを変更するとなった場合、それが一小節だったら別になんとも思わないですが、複数小節だった場合は面倒ですね。それも飛び飛びだったりするともっと面倒です。

こういう恐れがある場合は、ドラムのトラックを複数で持つことがあります。ベロシティの変更ではなく、トラックの音量で対応できます。ベロシティの強さで音が大きく変わるものはベロシティを下げるとイメージと違った音になる場合があるので、こういう場合は、別のトラックに抜き出して編集をしていきます。

この場合は逆に小節単位でコピペが複数トラックを選択して実行するため、操作が面倒になるので、それはそれで覚悟が必要です。

これが前回ブログで仮打ちと書いた意味なのです。

あとは好きなようにやってみてください。

叩いた位置、叩いた長さ、叩いた強さ、この3つですよ!

長さと強さは最初は固定でOKです。

小節の分解能(タイムベース)が480だったら、1/4したものが4分音符1個分で120です。なので、96を長さにとっておけば良いです。強さは100でOKです。960だったら、その倍ってことです。

1つのトラックで複数の音を鳴らす場合は、ベロシティで設定による出力調整が必要です。1小節だけ編集してみて再生しておおよその調整をします。

なんでおおよそで良いか分かりますか?

最終のトラックダウンでこれでもかっていうくらい聞きこんで調整をしていくからです。

最初から最高のものを作れば良いと思う方もいると思うのですが、楽曲を作ってるときは浮かんだアイデアは即時に音にしていく必要があるので、あとでできることは後回しなのです。

ということで、第一回はこんなとこで終わります。