財務省の消費税の「騙し」のテクニックを暴くために、消費(支出)課税 と 売上(収入)課税 を考察した結果、3種類の比較が必要だと判った。

(1)消費(支出)課税

(2)売上(収入)課税(付加価値税が登場する前)

(3)売上(収入)課税(付加価値税が登場した後)

なぜ売上(収入)課税が2つ必要なのかというと、税額を算出するために、税率を掛ける対象の「課税標準」が変えられてしまっているからだ。

論より証拠で、早速、3つの構成図を示そう。

一番上が消費(支出)課税で、真の「消費税」なのだが、今日では「個別消費税」と呼ばれる。ポイントは消費者(買手)の支出=代金+税で、代金は事業者に譲渡されて事業者の売上(私有財産)になるが、税額は消費者(買手)の私有財産のままで、事業者には「預り金」という点だ。事業者が預かって納付するから、消費者には「間接納付」で、だから「間接税」で、国民の多くが「消費税」に抱いているイメージはこれだ。

次に売上税だが、2番目のパターンは「取引高税」とも呼ばれる。事業者の私有財産の売上から税を納付するので、当然、利益が減少するし、赤字でも納税額が発生する。また、取引の後段の事業者ほど、納める税額は累積されて大きくなる。

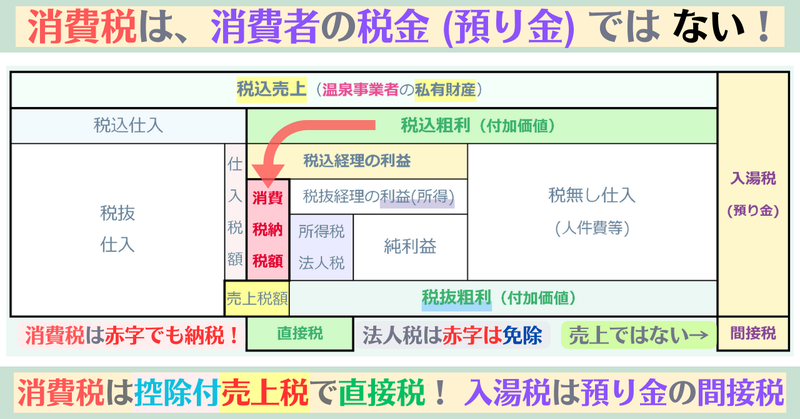

そこで、前段階の売上税額を控除する「付加価値税」か導入されたのだが、この時に課税標準が変更されて、3番目のパターンになった。どう変わったのかというと「売った価格が税込み取引」になった。

2番目のパターンでは1,000円の売上に10%税率で100円の税が発生したら、1,000円から納付するので、税額100円分、利益が減少する。

しかし、3番目のパターンは「税額分を価格転嫁(値上げ)」して1,100円で販売するので、利益は減少しない(影響がない)し、税額は消費者(買手)が負担する。だから「間接税」だということにされたのである。

確かに1番目と3番目の構成はパっと見だと、似ているように思える。しかし、肝心の税額が前者では「預り金」だが、後者は「自分の私有財産」である。3番目の例は「価格転嫁(値上げ)」して幅を広げているが、価格転嫁できなくても、この構成図は、全く同じなので、2番目のパターンと同じになる(今回は時間が無く、そこまで作図できなかった)。その場合、利益は納税額(売上税額-仕入税額)分、減少する。

以上のとおり、財務省の「騙し」のテクニックは「価格転嫁(値上げ)」をフックにして、1番目と3番目を同一視させるというものである。

だが、両者は「担税力」が全く異なる。前者は担税力100%なのに対し、後者は収入から必要な支払を行うので、赤字という「担税力の喪失状態」があり得る。それでも売上>仕入である限り、納税額が発生する、あってはならない税なのだ。

財務省の手管は「課税標準の変更」で、強制的に「税抜売上+売上税額(税抜売上*課税標準)」にして、あたかも1番目の「消費課税」であるかのように見せている。つまり「間接税に擬態した直接税」それが「消費税(付加価値税)」だ。

税法を制定するのは、国会議員だ。インボイス引いては消費税の廃止を主張する国会議員は上の構成図を用いて(或いは頭に叩き込んで)財務省を追い込んで頂きたい。

https://www.mitsumori-yoichi.com/shohizei/wp-content/uploads/2024/03/shohi_zei_diagram.png

↑この図面は、転載・流用フリーです。オリジナル図面のURL↓

↑この図面は、転載・流用フリーです。オリジナル図面のURL↓https://www.mitsumori-yoichi.com/shohizei/wp-content/uploads/2024/03/shohi_zei_daiagram_akaji.png

「消費税(付加価値税)は、課税標準の変更で『間接税に擬態した直接税』だ!」にご賛同いただける方は、

↓のバナーをクリック!↓