少子化は「未婚者の増加」だけが原因じゃない

「一生子無し」の男性は約4割、女性は約3割

DINKsという言葉が定着した今、「子無し」は珍しい選択ではありません(写真:プラナ / PIXTA)

1日に何人が生まれ、亡くなるかご存じでしょうか。2017年10月に発表された「平成29年版厚生労働白書」の「日本の1日」によると、1日に生まれてくるのは2669人、亡くなるのは3573人となっています。つまり日本の人口は差し引き毎日904人ずつ、年間にすると約33万人ずつ減っていることになります。

このままいくと総人口は2048年に1億人を割り込み、2060年には8674万人程度に、約100年後の2110年には4286万人まで減る見込みです(2013年、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」)。

少子化は未婚者の責任か?

こうした事態に対して「人口減少は国難である」「このままでは国が滅びてしまう」と危機感を煽る方も少なくありません。そして、そうした人たちの批判の矛先は未婚者に向いています。少子化の要因が「未婚者の増加」によると考えているからです。しかし、未婚者の増加だけが問題なのでしょうか。

少子化問題で使用される指標として、合計特殊出生率があります。これは女性が一生の間に産むとされる子どもの平均数です。人口を維持できる数値である人口置換水準は合計特殊出生率2.07で、それを下回ると人口減となります。1973年の2.14を最後にその水準を下回り続け、2005年には過去最低の1.26を記録しました。2015年には1.45まで持ち直したものの、人口を維持できる水準には遠く及びません。それどころか、2016年には初めて出生数が100万人を切って97万人まで落ち込んでしまいました。

この合計特殊出生率は未婚の女性も含むため、女性の未婚率が上昇すれば当然下がってしまうのです。既婚女性の出生率を表す指標としては、「合計結婚出生率」があります。これは既婚女性が一生の間に産むとされる子どもの平均数を示します。

合計特殊出生率と合計結婚出生率の経年推移を比較したグラフを見てみましょう。

グラフからは、合計結婚出生率はそれほど下がってはいないことがわかります。1990年代以降2.0を超えたことはありませんが、それでもずっと1.7~1.9レベルで持ちこたえています。つまり、結婚した夫婦は合計2人弱の子どもを産んでいるということになるのです。逆の見方をすれば、結婚数が1つ増えれば、その分だけ期待出生値がプラス2となるわけで、既に2人の子どもを産んでいる女性に3人目を求めるより、未婚女性の結婚を促進した方が少子化解決に効くと考えられます。

要するに、既婚者の子どもの数が一定である以上、出生率の観点からは未婚者の増加によるマイナス影響が大きいということになります。「未婚が増えれば国が滅ぶ」と言いたい人の気持ちもわかります。

しかし、結婚さえすれば皆子どもができるはず、という思考は短絡的にすぎます。子どもが欲しいと思っていても、事情によりできない人たちもいます。

さらには、物理的に「産めない」女性だけではなく、自ら子どもを産まない選択をする女性も存在します。雑誌『FRaU』(講談社)の2016年3月号では、女優山口智子さんが「産まない選択」を告白したロングインタビューが掲載され、大きな反響を呼びました。個人の価値観や人生観が多様化していく中で、たとえ結婚して夫婦となったからといって、必ずしも子を持つとは限らないのです。

少子化を考える際に重要な「生涯無子率」とは?

さて、ここでふと私が思いついたのは、そもそも生涯で「子を持たない率」という指標はあるのだろうか、という点です。要するに「生涯無子率」です。生涯未婚率という指標は、最近では広く認知されるようになっていますが、「生涯無子率」は耳慣れないと思います。厚生労働省にも総務省の統計局にもそれに該当する項目はありませんでした。2016年に拙著『超ソロ社会』を書く段階で、私は2010年のデータを基にそれを試算して、本に掲載しています。

今回は、最新の2015年の国勢調査のデータ(世帯別と配偶関係別)を活用して作り直しました。計算の考え方としては、「夫婦のみ世帯」の数と未婚者数を足し合わせることで、無子生活者数を割り出すというものです。ちなみに、詳細な家族類型には核家族世帯とその他の親族家族世帯があり、それぞれに「無子世帯」は存在しますが、核家族世帯以外の数は今回合算していません。

ただし、すべての年齢を対象とすると不正確になります。なぜならば、50代以上の「夫婦のみ世帯」とは、現在は子と同居していないが、子どもが独立した結果「夫婦のみ」となっている場合も考えられるからです。事実、高齢者世帯の「夫婦のみ世帯」比率は高い。また、20~49歳で区切って見ても、20~40代前半までの夫婦はこれから子どもを産む可能性もあります。よって、45~49歳の夫婦のみ世帯の男女をみなし無子夫婦と仮定して算出をすることとしました。生涯未婚率は45~54歳の未婚率の平均ですが、無子率推計には前述した理由により50代以上は除きます。なお、生涯未婚者の中には未婚のまま子を持った人も含まれますが、今回の推計では考慮しないものとします。

これで見ると、45~49歳の夫婦のみ世帯に属する男女の構成比は2010年も2015年もほぼ10%前後であることがわかりました。つまり、未婚率プラス10%程度が生涯無子率ということになります。2015年の実績で言えば、男35.8%、女27.3%が生涯子無しということになるのです。男女で10%の差が発生するのは、生涯未婚率でも同様ですが、男女未婚者の人口差によるものと再婚形態の違いによるものです(これについては2017年5月26日配信の「未婚男が割を食う『バツあり男』の再婚事情」で詳しく書いています)。

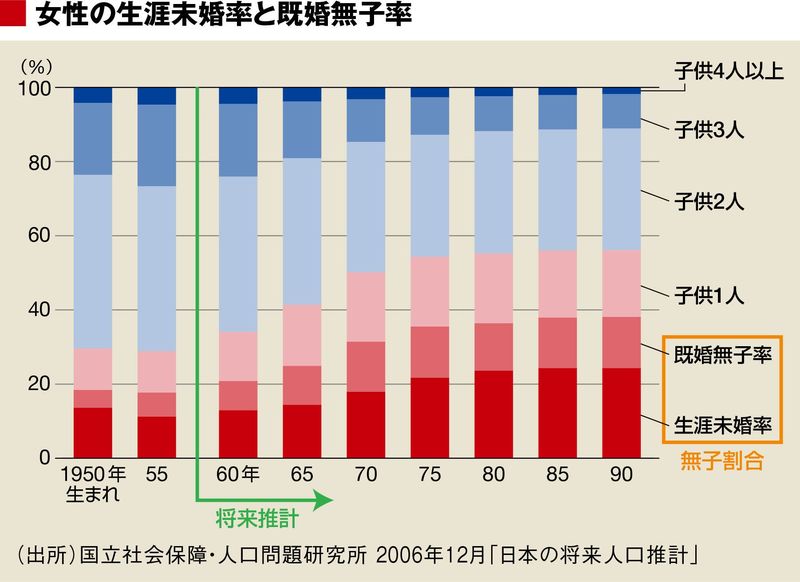

ちなみに、やや古い資料となりますが、国立社会保障・人口問題研究所が2006年時点で出した年代別女性の無子割合の試算は以下の通りでした。どうして女性のみかというと、男性の場合は離婚などした場合に、その男性が無子だったのか有子だったのか判別つかないからです。

これで見ると、私が試算したのと同じ2015年時点で45~49歳に当たるのは、1970年生まれの女性ということになり、それで見ると生涯未婚率17.9%、既婚無子率13.5%となっています。これらを合わせると31.4%となり、私の試算した27.3%より4%程度高いですが、この2006年時点での生涯未婚率予測が17.9%と2015年国勢調査数値より4%近く高めに出ていることを考えると、国の試算と私の試算はほぼ同等と見ていいでしょう。

子無し夫婦は40年間で3倍に

このグラフで「既婚無子率」の推移に注目していただきたいと思います。1950年生まれの女性ではわずか4.8%だったものが、1990年生まれの女性では13.8%と、40年間でほぼ3倍に増えています。結婚しても子どもを持たない女性および夫婦が増加傾向であることは明らかで、今後「合計結婚出生率」への影響も懸念されます。

少子化の原因は決して未婚者の増加だけではないのです。結婚しさえすれば、少子化は解消できるというのは幻想にすぎないことがわかります。少子化について考えるならば、今後はこの「生涯無子率」という指標も念頭におく必要があると考えます。