高田馬場で「学生ローン」が復活を遂げた理由

心理的抵抗が薄れいきなり借りてしまう例も

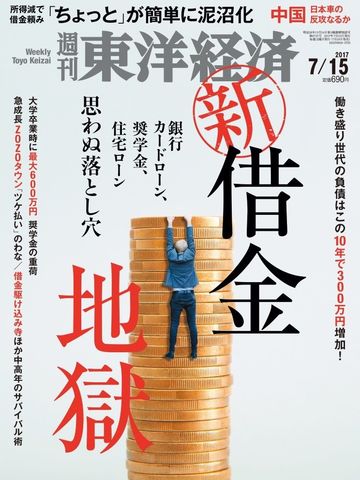

高田馬場駅前には「学生ローン」の看板があふれかえる(撮影:尾形 文繁)

丸の内のIT企業に勤める社会人1年目の柏木裕介(仮名・24)さん。柔和でまじめそうな彼が東京・高田馬場の学生ローンを利用したのは1年ほど前のことだ。東京都内の大学に奨学金を借りて通っていたが、留年をきっかけに奨学金の支給を止められてしまった。

家庭は貧しく、親に頼ることはできない。そこで「学生 借りられる」とネットでローンを検索。ヒットした中の上位の学生ローン会社から学費の一部として20万円を借りた。現在は返済途中だが、この夏のボーナスで完済する予定だという。

「ごく普通の学生」の利用が増加傾向

学生ローンとは、学生証を持っていることを条件に無担保で融資を行う消費者金融の一形態だ。学生は収入が少ないため、1件当たりの融資額は平均して10万〜20万円程度。しかし金利は17%ほどと大手の消費者金融と大差はない。

複数の学生ローン事業関係者は、「昔はいわゆるヤンキー気質の学生がこそこそ借りに来たが、今はまじめそうな学生が堂々と借りに来る」と借り手の変化を分析する。

資金使途の傾向も変わっているようだ。ある業者によれば「最近では融資を学費の足しにする学生もいる」。ダブルスクールの学費を借りる学生も多くなってきたという。

現在学生ローン業者が最も密集しているのは高田馬場駅周辺である。以前は予備校の多い御茶ノ水や代々木にも学生ローン業者は多かった。顧客になった予備校生らの口コミが、進学した全国各地の大学で広まることが期待されたからだ。実際、現在でも大手業者の新規顧客の半数ほどは友人からの紹介である。

しかし東京各地に点在していた学生ローン街は、少子化や経営者の高齢化、2006年の貸金業法改正の影響もあって淘汰が進んだ。

ただ、生き残った業者は好況の恩恵に浴している。高田馬場のある大手学生ローン業者の顧客数は、2010年代初めまでは減少傾向にあったが、ここ2〜3年で増加に転じた。早稲田大学のおひざ元だが早大生の顧客比率は徐々に下がっており、今では1%ほどだという。

顧客層が広がった一方で「カネを借りているという意識が希薄な学生もいる」(業者)。学生自らが稼いだうえで足りない分を借りるのではなく、いきなり借りてしまうのも最近の特徴だという。

借金への心理的抵抗が薄れてきている

早大のある男子学生は、旅行に行くため10万円を借り入れた。サークル内で誰かが学生ローンの話をしていたのが頭に残っていたからだ。アルバイトで稼ぐには時間がかかりすぎ、親にも迷惑をかけたくなかった。「学生ローンはほかのサラ金に比べてイメージがいい。学生ローンで借りたと言ったほうがまともと思われると思った」と話す。

小口融資でも、一定の収入がないにもかかわらず学生が安易に借り入れを続ければ、債務に苦しむことになる。ある男性利用者(23)は「パチンコで負け続けて学生ローンに頼った。結局、そのローン30万円は親に返済してもらった」と言う。

『週刊東洋経済』7月15日号(バックナンバー)の特集「新・借金地獄」ではこうした学生ローンだけではなく、若年層の間で借金への心理的抵抗が薄れている現状を取り上げている。ネット上の「ツケ払い」サービスも同様で、若年層の間に急速に浸透している。

ただ、これらは将来に自分が得る収入から前借りしていることに違いはない。借金が身近になった結果、若者たちは正しい金融知識を得るよりも先に借金の喜びを覚えていく。その深刻さはもっと議論されていい。