人手不足に疲弊、もう「外食・小売り」は限界だ

バイト時給は過去最高、人件費が業績を圧迫

いなげやが東京都内に開設した精肉センター。店舗内作業を省力化する(写真:いなげや提供)

牛丼チェーンのすき家には、年末年始に多くの客が押し寄せた。変則営業の飲食店が多い中、24時間営業を貫いたからだ。その間は通常の時給に100〜400円を上乗せして、何とか人手を集めた。

3大都市圏のアルバイト・パート募集時の平均時給は、1000円を突破(2016年11月時点)。求人情報大手のリクルートジョブズが2006年に調査を開始して以来、初の大台に乗った。

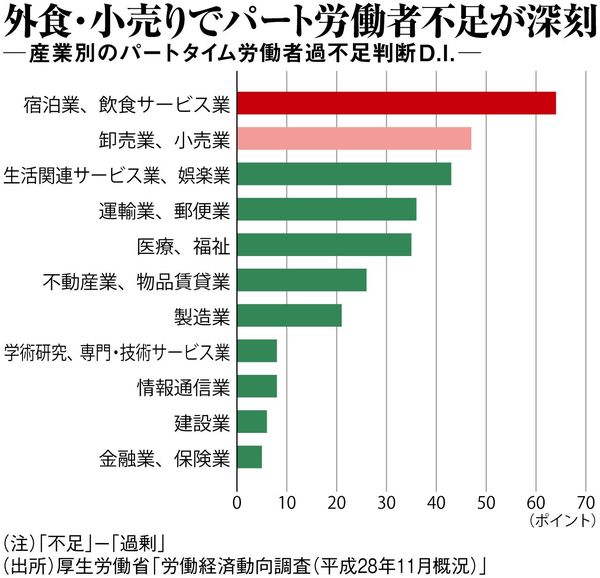

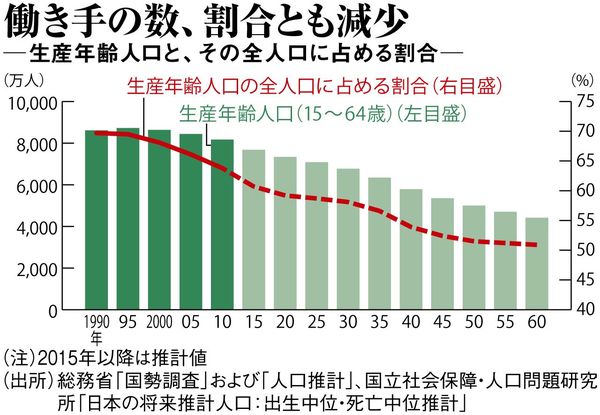

生産年齢人口が減少の一途をたどる中、景気もリーマンショック後の最悪期を脱し、労働市場は逼迫。特に労働力をパートやアルバイトに頼る外食・小売業界の人手不足は深刻だ。

主婦のパートが特に足りない

すき家では全国で4万人超のパート・アルバイトが働いている。うち半数を学生が占めているが、運営側がより求めているのは昼間に働ける主婦だ。

主婦は家庭の事情などで働く際の制約も多い。すき家は主婦のパート・アルバイトを主な対象として、勤務する地域や店舗の限定が可能な契約社員へと昇格できる制度を設けている。

契約社員になると時給がアップするうえ、店長にもなれる。契約社員の店長は現在700人で、2020年度末までに1800人に増やすことを目指している。

ただ、こうした契約社員の制度には課題もある。日本総合研究所の山田久チーフエコノミストは、「2013年に改正労働契約法が施行され、契約社員は有期労働契約の更新が通算5年を超えると期間の定めのない無期労働契約に転換できることになった。今後、企業側はその前に契約社員を入れ替えざるをえないといった状況も出てくるだろう」と指摘する。

かつてパート・アルバイトの主力といえば学生や主婦であったが、シニアの採用に活路を見いだす動きも出てきた。リクルートジョブズ・ジョブズリサーチセンターの宇佐川邦子センター長は「シニアは社会経験があり教育コストは高くない。朝のシフトに入りやすいといった利点もある」と言う。

東京都内の店舗数でスーパー業界トップのサミットは2016年12月、定年退職したパートをアルバイトとして再雇用する場合の定年年齢を、75歳まで引き上げた。レジ打ちなど従来の業務を継続するため、研修などの手間も抑制することができる。同業他社からは健康問題を危惧する声も上がるが、健康診断で問題のなかった人が働くことになるという。

人件費の膨張で業績悪化

埼玉県を地盤とするスーパーのヤオコーは、外国人技能実習生の受け入れ拡大で人手不足の緩和を狙う。同社はすでに中国・ベトナム・スリランカから約50人の実習生を採用、2018年度末までに200人に増やす計画だ。

実習生の賃金水準はパートと変わらないものの、受け入れ団体に対して管理料を支払うため、「人件費はパートより高くなる」(川野澄人社長)という。さらに実習生は実習期間が終われば帰国しなければならず、新たに採用すれば再度研修する必要が生じる。受け入れ拡大は苦肉の策ともいえる。

このような人手不足に伴う採用コストの増加や、それを補うための正社員の残業増加などが企業業績を悪化させる状況も目につく。東京・多摩地域を地盤とするいなげやは、2016年度の中間決算(4~9月)において人件費が前年同期に比べ7億円膨張。1978年の上場以来、上期時点で初の赤字となる2.1億円の営業損失に転落した。

同社が講じた対応策は、“省人化”を目的とした設備投資だ。昨年6月、東京・武蔵村山市に精肉の加工センターを開設。これにより、店舗で肉を切りパック詰めする作業の多くをセンターに移管し、店舗の人員を好採算の総菜部門に再配置することが可能になった。精肉の粗利率は3割に満たないが、総菜は4割。総菜の売り上げを伸ばし、利益率を改善させていく算段だ。

タッチパネル式の券売機の導入で従業員の手間が省ける(写真:松屋フーズ提供)

牛丼チェーンの松屋は、ボタン式券売機からタッチパネル式券売機への入れ替えを進めている。2017年3月末には、全国約1000店で入れ替えを完了させる予定だ。

従来型の券売機ではボタンの数が限られており、客が券を購入した後、従業員が小鉢の種類などを聞く必要があった。一方、タッチパネル式券売機では、「新メニュー導入時の設定作業時間を15分削減」、「小鉢の選択伺い時間を客1人当たり15秒削減」などの効果が見込める。またメニュー表記の多言語化により、外国人客への対応時間も減らせる。

営業時間の短縮で売り上げ減少

人手不足の解消を営業時間短縮で図る事例は、ファミリーレストランで見られる。

すかいらーくはガストやジョナサンを中心に営業時間の見直しに踏み切る。深夜2~5時に営業している987店のうち約8割を、深夜2時閉店、7時開店にしていく。売上高は年間十数億円減少するが、コスト削減で利益への影響は相殺できるという。

外食・小売業界は、出店や営業時間の拡大で薄利多売のビジネスモデルを維持してきたが、人手不足でそれも限界に突き当たっている。抜本的な解決には客単価向上ができるようなメニューやサービスの創出が求められる。