租税回避によって自国に税金を納めない欧米の多国籍企業

「税率の高い国で計上するのが自然な所得を低税率国の関連会社に移し替え、グループ全体として税負担を軽くすること」を「租税回避」というそうですが、米欧企業は租税回避に積極的で、税負担を減らす工夫は「タックスプランニング」と呼ばれる。

ITが発達したデジタル経済によって、モノの取引がデジタル財というサービスの取引となり、「米IT企業のGAFAM(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト)などは、巨大なビジネスを展開して大きな利益を上げている国(消費者が居住する国、源泉地国)での節税をもくろみ、低税率国やタックスヘイブンに無形資産を移転し、利益を帰属させるグローバルなビジネスモデルをつくり上げた(注)」と言われています。

問題点

消費国に入るべき税収が入らないという問題(税収不足)と、きちんと納税する自国競合企業との競争条件の公平性(レベル・プレーイング・フィールド)という2つの問題を生じさせる。欧州委員会の調べによれば、デジタルビジネス企業の税負担率は9.5%で、伝統的ビジネスモデル(23.2%)の半分以下にすぎない。

これでは当然ながら米連邦政府は税収不足になっていくはずです。

■米国のGDPギャップ

「1980年代初め以降大幅となっている米国連邦財政赤字はその後の世界の経済動向・経済政策を左右する最も重要な要因の1つであり続けた」

1980年代~現在までの期間は米国は「財政赤字の時代」と呼び、日米貿易摩擦などが起こった。

80年代初頭から半ば頃にかけて急拡大した米連邦財政赤字は、80年代後半には一旦やや縮小したものの、90年代に入り、90年度2,204億ドル(前年度比45%増)と大幅に増加。

92年度には更に拡大し、2,902億ドルと史上最高の赤字額を記録。その後も拡大の一途で、「リーマンショック」時の2009年に1兆4,700億ドルと、未曾有の水準に拡大。

それ以降の財政赤字は縮小傾向にあったが、コロナ禍における財政出動等から2020会計年度の財政赤字は過去最大の3.1兆ドル(対GDP比 15.0%)、2021会計年度の財政赤字は2.8兆ドル(対GDP比12.4%)となったとあります。

これは恐ろしい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000240495.pdf

構造的な財政不足に陥った要因のひとつに、米国の製造業にとって代わっていったIT企業の多国籍企業などが租税回避して、税収が増えないことも要因でしょう。

ですが、米国はその「赤字対策」として日本など他国へは自国有利なルールを簡単に作る一方で、「米多国籍企業の租税回避」を改める気は毛頭なさそうです。米国政府高官などもこれら多国籍企業の利益受給者だからのようです。

「占領下にある日本」は米国が有利となるルールを表に裏に、次から次に押し付けられたため、そのあおりを受けたのが「失われた30年」で、日本国民は豊かになれず、日本は米国のATMになっていると指摘されています。

参考:

こんな出来事もありましたし。この事件の真の恐ろしさは、「陰謀論」などで片付けられない事故状況の異常さからもわかります。

■失われた30年

国の経済規模を示す名目国内総生産GDPは、日本は米国、中国に次ぐ世界3位に留まってはいるものの、1990年の値と比べると、この30年間で米国は3.5倍となり、嘗ては日本の5分の1以下だった中国が37倍になって2008年に日本を追い越し、世界4位のドイツも2.3倍であるのに対し、日本は1.5倍という低成長ぶりが「失われた30年」だった。

「失われた30年」(1990年代初頭~)の間、日本は先進国の中で唯一、国内総生産GDPの実質成長率が0%で、30年間ほぼ変わらなかったわけです。

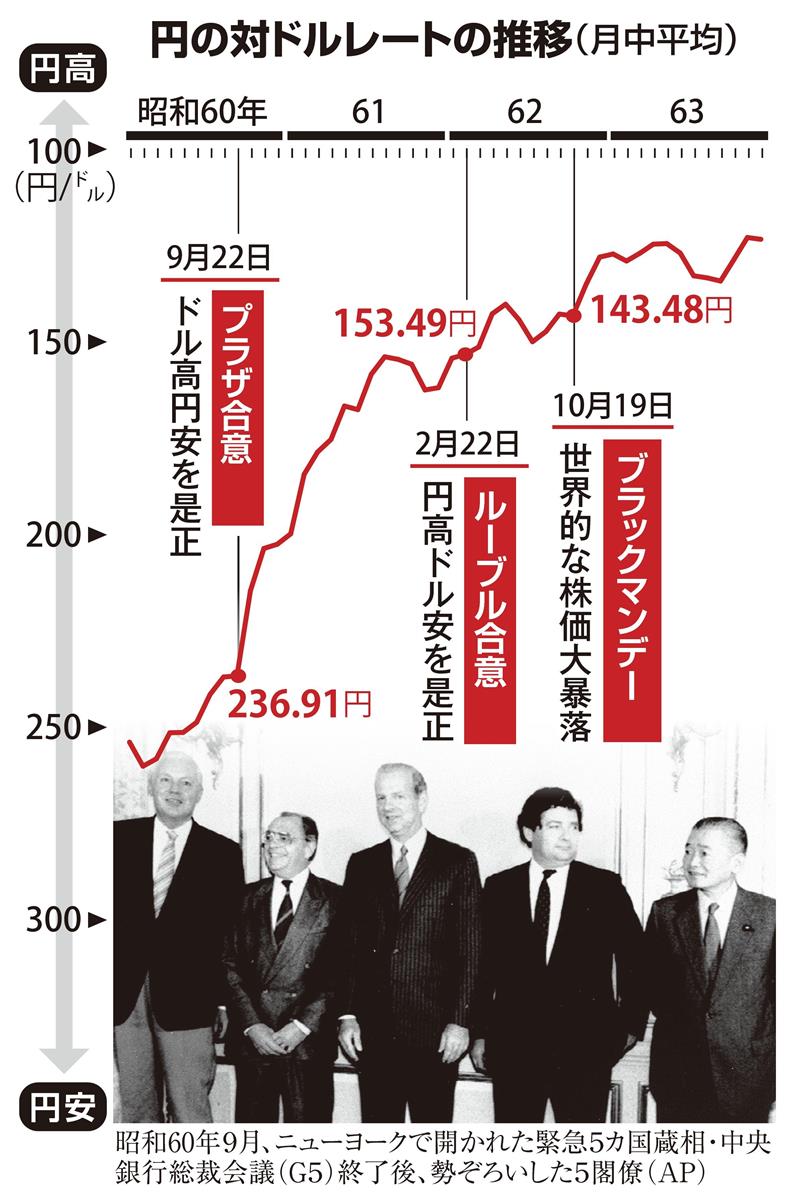

「2度目の敗戦」といわれる「プラザ合意」(1985年)による超円高によって国内の産業基盤が次第に海外に移転し、産業技術は中国や韓国に流出したこと、国際競争力と生産性の低下こと、地方の産業基盤の空洞化で地方が勢いを失い、少子化高齢化社会になっていったことなどは大きな要因です。

この間、「財務省」主導の財政縮小と消費増税によって「デフレ経済」が続いたこと

「バブルが崩壊した原因やその責任を問われぬまま、失われた30年が過ぎ、その間に自民党政権がやってきたことを簡単に総括すると、景気が落ち込んだときには財政出動によって意図的に景気を引き上げてリスクを回避し、その反面で膨らむ一方の財政赤字を埋めるために消費税率を引き上げ、再び景気を悪化させるといった政治を繰り返し行ってきた」と指摘されています。

それは、日米合同委員会に指図されている「財務省」による政策だったとも言い換えられます。

■「債務残高GDPの2倍」という表現による消費税増税

財務省は国民に対して、「日本は赤字国債を発行し続け、日本の債務残高はGDPの2倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にある」という、そもそもが比較するのに不適当な、基準が異なるもの同士の比較を比較して、「国の借金が膨らんでいる」という洗脳を国民向けに行うようになった。

そして、財務省は「日本は速いスピードで高齢化が進んでおり、高齢化に伴い社会保障の費用は増え続け、税金や借金に頼る分も増え、現在の社会保障制度を次世代に引き継ぐためには、安定的な財源の確保が必要です」という説明で消費税増税が必要であると主張。

安倍政権(2012年12月26日~2020年9月16日)の約8年間の中で、2014年に5%から8%、2019年に8%から10%まで引き上げられた。

2012年からスタートした「アベノミクス」では、財政出動の代わりに中央銀行である日本銀行を使って、異次元の量的緩和という名目で、実際は「財政ファイナンス(中央銀行が政府発行の国債を直接買い上げる政策)」と同じような政策を展開する一方で、公共事業などは実は控えめだったとも指摘されている。

アベノミクスの3本の矢の「機動的な財政政策」を代表する施策が「国土強靱化」政策で、2014年6月には「国土強靱化基本計画」が閣議決定され、それは「量」ではなく「質」の面を重視した中身ではあったなどと分析されている。つまり実際のところ、アベノミクス下の日本政府は財政支出をそれ程積極的に行っていたわけではなかったようです。

「第2次安倍内閣の発足当初こそ、内閣発足直前に起こった中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故などを受けて、12年度補正予算で2.4兆円を計上し、13年度の当初予算で前年度比約15%増の5.3兆円まで増やしたりしたものの、その後の当初予算ではそれほど公共事業関係費を積み増していなかった」

財務省が国民についていた「嘘」は「日米合同委員会」の指図だった?

■国債の保有先は日本は9割が国内、一方の米国は100%が海外、赤字垂れ流しなのは米国のはずなのに・・

米国こそが、自国企業や自国の富裕層に対して思い切り課税する代わりに赤字国債を他国に押し付け、結果、何故日本国民ばかりが税金を沢山徴税されるのか?日本人の年金は年々受給年齢の引き上げなどで実質減っていく一方ですし‥

消費増税に関する財務省の説明はおかしいと最近いわれるようになっています。

何故なら、日本国債の保有先は海外7.6%、一般政府0.2%、その他0.8%を除く91.4%が日本国内の日銀、銀行、生損保会社、公的年金基金など国内が保有先であり、「国の債務残高GDP比」という表現は諸外国、例えば米国の国債保有先が主に海外であるという実態とは異なるからです。

国債の保有先が海外である場合こそが本当の国の「対外債務=国の借金」と捉えるべきで、財務省による増税のための日本国民の洗脳の方便のためのグラフがこれです。

財務省による国民「洗脳」のための詭弁=国債保有先を度外視で、基準がそもそもおかしいグラフをわざわざ作成

2022年3月末時点の日本国債の保有先

https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/breakdown.pdf

■世界一の純資産と対外債権を持っている日本

日本の対外純資産、対外債権は2021年末時点で411兆1841億円で世界トップなのだそうです。

一方、米国の対外債務(本当の国の借金)は22.6兆ドル(約3000兆円)。

それでも2021年の一人当たりGDPは米国は68231米ドルで世界6位、日本は「失われた30年」で伸び率0%を続け、嘗ての2位からが現在では28位まで落ちて39340米ドル。

68231÷39340=1.73

つまり、一人当たりGDPの単純比較で米国人は日本人の約2倍。

因みに米国債を最も保有しているのは勿論日本です。米財務省が6月15日公表した4月の国別の米国債保有高によると、日本は1兆2180億ドルと前月の1兆2320億ドルから減少したものの、米国国債保有国の1番多い国なのです。

日本と米国の関係はつまり米国の赤字を日本に付け回して、日本が米国の国の借金を肩代わりし、米国人の一人当たりの所得は日本人の2倍という不合理な状況をつくっているようにしか思えません。

この状況を作っているのは、戦後も続く日本支配という搾取構造があるためでしょう?

2022年2月末時点の米国債保有先:

左はWEFの創設者クラウス・シュワブ氏

世界経済フォーラム(WEF)の「グレートリセット計画」に日本政府の岸田政権は積極的な参加表明しています。

WEFの「グレートリセット計画」の公式広報動画です。

日本のメディアが伝えないCOVID-19下の世界で起きていたこと

米国のATMになっている状況、首都の制空権すらない状況なのは、そもそもが「日本という国(独立国家)は実際は無いから」と非常に明瞭な説明をして下さっている動画がこちらです。

参考:

(注)欧米には「指南にたけた税理士が日本に比べ多く、米IT(情報技術)企業は、アイルランドに2つの法人をつくり、さらにオランダの法人を介在させてライセンス料収入への課税を回避するケースが目立ち、2つの国の税制の違いに目を付けたこの手法は「ダブル・アイリッシュ・ウィズ・ダッチサンドイッチ」と呼ばれるのだそうです。

米国は「強欲資本主義」といわれますが、自国のお金持ちユダヤ企業の「租税回避」出来なくするルールをなどをつくり、まともに課税出来る法整備を行うなどして、自国の財政の健全化を図るべきなのではないのでしょうか?

「日米合同委員会」で米DSの言いなりになっている方々には、交渉すべきことはきちん交渉し、国益を図って頂きたいものですが・・・

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/CDY5QFTVRFMX3NRH5JJXXR6GOI.jpg)