〈危機の時代を生きる〉 インタビュー 政治学者 姜尚中氏 ㊤2022年9月3日

- ぶれることなく大衆と共に

- 今求められる「中道」の姿勢

政治学者として世界を見つめながら、社会の課題に切り込んできた姜尚中氏。危機に直面する現代をどう捉え、どんな役割を宗教に期待しているのか――。インタビューを上下2回にわたって掲載する。(聞き手=萩本秀樹、村上進 ㊦は5日付に掲載予定)

歴史を俯瞰する

――気候変動やコロナ禍、ウクライナ危機など、さまざまな課題が山積するこの時代を、どのように見つめてこられましたか。

歴史を俯瞰して見てみると、現代の危機の端緒は、半世紀以上前にあったことに気付きます。

ローマクラブが地球の有限性に警鐘を鳴らしたリポート「成長の限界」を発表したのは、1972年。その前年には、金と米ドルの兌換停止が宣言された「ニクソン・ショック」が世界経済に影響を与え、後に大半の国が通貨の変動相場制へと移行していきます。米ドルという一国の通貨が、金に代わって、世界の通貨の安定を託されるようになった。さらに、73年には第1次石油ショックが発生しました。

世界経済が、アメリカ次第で右にも左にも揺れ動く時代が、70年代初頭に始まったということです。その経済活動のありようは、ものを生産・販売し、それに対価を支払うといった「実体経済」から、金融取引や為替相場の変動で富を増やすといった「金融経済」に変わっていきました。私はそれを“虚の経済”と呼んでいます。

地球環境がグローバル経済の成長に耐えられないという状況が、すでに始まっていたにもかかわらず、資本は無制約で世界中に広がっていった。今日の気候危機は、不可避の事態として起こったといえるのです。

一方で、ウクライナ危機をどう見るべきか。第1次世界大戦(1914~18)と第2次世界大戦(1939~45)の“終戦”のあり方を比較すると、浮かび上がることがあります。

第1次世界大戦に終結を与えた「ベルサイユ条約」は、戦勝国である連合国と、敗戦国であるドイツとの間に調印されたものでした。新たな国際秩序が形成されるはずでしたが、この条約によってドイツは植民地や領土を失い、賠償支払いを課せられるなど、徹底的に圧迫されました。すると、条約を恨む気分がドイツ国内に強まっていった。それがナチスドイツによって利用されるようになり、政権掌握の一因となったと見ることができるのです。

その歴史の教訓から、第2次世界大戦後、アメリカが推進した「マーシャルプラン」と呼ばれるヨーロッパの復興計画は、敗戦国であるドイツやイタリアを含む広域に適用されました。それによって、極右勢力が出てくる可能性が摘み取られたわけです。

そうした経緯もあり、戦後の東西冷戦の時代は、国際社会で紛争や戦闘が繰り返される中でも、ある種の均衡を保っていました。高度経済成長に入った日本にとっても、ある意味で“幸せな”時代だったともいえます。

しかし、1989年の「ベルリンの壁」の崩壊に象徴されるように、その冷戦が終結すると、唯一の超大国として世界に君臨したのがアメリカです。そのアメリカと西欧諸国が構築していった安全保障の枠組みは、ロシアの地位を十分に考慮したものではなかった。いわば、ロシアが冷戦の“敗戦国”であると位置付けられたとも捉えられるのです。

一方ではアメリカが、世界を“一極支配”したかのように振る舞い、他方ではロシアが、“国土は大きくても軍事的には二流、三流の国家だ”と、西側諸国から下に見られるようになった。その屈辱を晴らし、国際社会での立ち位置を挽回したいと考えたのが、プーチン大統領だといえます。そうした背景が、現下のウクライナ危機につながっていると見ることができる。まさしく、第1次世界大戦のベルサイユ体制の時と同じ過ちを犯してしまったといえるのです。

冷戦後、ロシアが安全保障上で危機感を持たないような国際秩序を構築できていれば、今日のような戦禍は免れることができたのではないか――。そう考えざるを得ません。

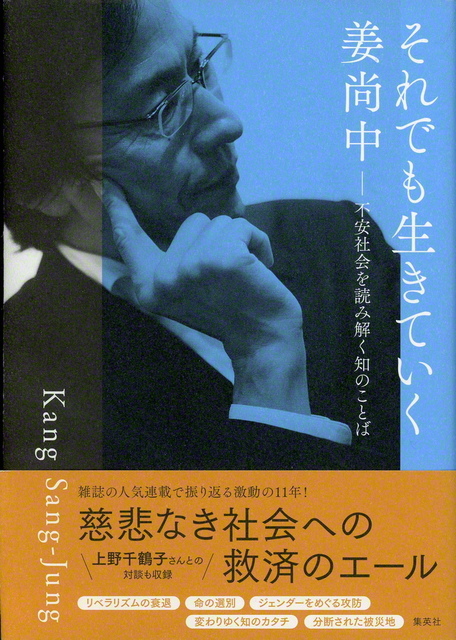

姜尚中氏の近著『それでも生きていく――不安社会を読み解く知のことば』(集英社)

政治のありよう

――20世紀に芽生えた危機が、さまざまな形で噴出する現代の世界のありようを、歴史の上からどう捉えるべきでしょうか。

歴史というのは、繰り返すのではなく、「韻を踏む」。アメリカの作家マーク・トウェインが言ったとされる言葉ですが、これにならえば、現代は1930年代と似た様相を呈していると思います。

1930年代は、ウォール街の大暴落(29年)などを背景に、自由主義と資本主義に対する不信感が高まった時代でした。政府が経済活動に介入しないといった、イデオロギーとしてのリベラリズムは神通力を失い、むしろ、国家が介入することが、社会の秩序を保つ“切り札”であるとされていった。「小さな政府」から「大きな政府」への移行です。国民の、国家に対する期待値、国家との一体感を求める思いが、強まる時代だったということもできます。

一方で、現在起こっていることを見てみると、例えば、コロナ禍が始まった一昨年、公明党が主導して実現した「一律10万円の特別定額給付」は、それまでであれば、到底通らなかった提案だと思います。ところが、コロナ禍が長期化した今となってみれば、10万円の給付は当然、なされるべきだったし、それでは到底足りないという話もある。財政規律をいったん棚上げしてでも、国が補助金や給付金を出さなければ、社会が回らない状況となっています。

国家がどう動くかが、社会にとっても、個人にとっても命綱になっている。ここが30年代と似ています。

しかし日本では、この数十年間、没政治化とさえ言える状況がかなり進んでしまったのが現実です。官僚主導で物事を進め、政治家は口を挟むなという空気があった。その中で、選挙での投票率も下がり続けた。今、日本の最大の問題は、経済の問題ではなく、国家の問題、政治の問題であると私は思います。

政治がうまく機能するためには、やはり社会が強くなければいけない。そして社会が強いというのは、国家と国民を結ぶ中間集団が機能しているということなのです。

社会の極端化を防ぐ人間の絆

――個人でもない、国家でもない、その間に位置する中間集団が、社会で果たす役割とは何でしょうか。

創価学会員のように、中間集団に自分の居場所を持つ人は、自分の考えを伝えるとともに、他にもさまざまな意見があることを知り、議論し合うことができます。一方、そうした場を持たない人は、自分と社会との間に介在する多様な価値観に触れることなく、むき出しの形でメディアの洗礼を受けます。

すると、自分の身の回りで起こっている現象について、流れてきた情報を鵜吞みにしたり、フェイクニュース(虚偽報道)に侵されたりしてしまう。SNSが普及する現代においては、なおさらです。

現代は、中間集団が痩せ細り、若者を中心に、社会関係の網の目から離脱する人が増えてきています。そうしていわば“砂粒化”した個人が、極端な情報や言説に触れることで、バラバラだった状態から、一定の方向にマスとなって動き出してしまうことがあります。それはナショナリズムや全体主義の温床となる危険をはらんでいます。

偏った情報や妄想を信じている個人が、マスとなって固まれば、極端な方向に向かうのは十分にあり得ることです。

一方で、普段からいろいろな人と自由に、対等に交流し合える中間集団に足場を持っている人は、デマや妄想とは対極の、リアリティーと常に接点を持つ人たちです。その結果として、仮に極端な考えを持っていたとしても、リアリティーを伴う人間関係の中で、やがて均衡のある考えへと是正されていくのです。こうした身体的なつながりの価値は、ますます高まっています。

現代は、さまざまな苦悩を抱えて暮らす人がいながらも、彼らを取り巻く社会の課題が、見えづらくなっています。苦悩を誰にも相談できないがゆえに、反社会的な行動を起こす人もいる。個人が、遠心分離機にかけられたように砂粒化し、極端な方向へと動いてしまう。それは、彼らをすくい上げる中間集団がなくなってきているからだと思うのです。

学会伝統の座談会は、多様な価値観と触れ合いながら、自身を磨く成長の舞台(2020年2月、韓国で)

よって立つ足場

――砂粒化した大衆が、ナショナリズムといった極端な方向に動いてしまうような事態を、どのようにすれば防ぐことができるのでしょうか。

健全なナショナリズム、あるいは愛国心というものは、「愛郷心」の延長線上にあるものだと私は思います。地域を愛することなくして国を愛そうというのは、非常に観念的であり、うつろなナショナリズムにほかならない。自分という存在が、「どこに錨を下ろすのか」が大切なのです。それは、「愛郷心なきナショナリズム」に流されてしまう自分との、戦いであるともいえます。

その点、創価学会の牧口初代会長が、「郷土民」という考えを、「国民」「世界民(世界市民)」に先立つ、個人のよって立つ足場として大切にされたことは、今日的な意味があると思います。

昨今のグローバル化の流れの中では、地域に根差すことのないまま、「世界に羽ばたけ」といった言葉が広まった側面もあります。しかし今、ウクライナ危機のようなことが起こり、空気は一挙に反転しています。“海外は怖い”というように。(※強調は編集部)

改めて、「ぶれない」ことの大切さを思います。そして、極端にぶれないためには、自分が錨を下ろせるような、中間的な集団が必要になります。そこに、創価学会をはじめとする宗教団体の役割があるのではないでしょうか。

信仰が原動力に

――現代のような危機の時代に、学会に期待することは何でしょうか。

仏法は「中道」(注)の思想を説きますね。よく、中道は“足して2で割った真ん中”という誤った認識がなされますが、私は、中道の実践ほど難しいものはないと理解しています。時代が変わっても変わらずにいて、同時に、変わらないために変わり続けるという中道の立ち位置――今まさに、社会で必要とされている姿勢だと思います。

この非常に難しい立ち位置を、とりわけ政治において貫くのは、信仰的な基盤があってこそできることだと私は思います。思い起こすのは、キリスト教民主同盟を率いた、ドイツのメルケル前首相です。熱心なキリスト教徒である彼女は、その信仰心を原動力として、中道の立ち位置からの政治手腕を発揮しました。

すでに述べたように、民主主義というのは、ある意味では大衆が過激化する危うさを備えています。国や社会は、国民や市民の思いが集積して成り立つものでなくてはならない。ゆえに国民を信頼することが大切である一方で、“砂粒化”した個人が群れとなって動くときは、民主主義とは似ても似つかないものに変わってしまう危険性もある。

大衆が奔流となって誤った方向に向かうときは、命を懸けて止めなくてはならない。しかし、上から超然として大衆を見るのではなく、自分もその大衆の一人として、大衆の中に入っていくことが、できるかどうかです。大衆の大きな流れを受け止めながら、それに流されず、同時にまた、大衆の中にい続ける。

私は、池田SGI(創価学会インタナショナル)会長が公明党の出発に際して訴えた「大衆とともに」という指針も、そのような意味ではなかったかと思うのです。大衆の中にいながら迎合せず、外にいながら中にある――まさしく中道の立ち位置です。

そうした中道をいざ実践するのは難題ですが、それに挑めるかが試されているのが、現代です。地域に根差して活動する、学会員一人一人が担う役割は大きいと思っています。

(注)相対立する両極端のどちらにも執着せず偏らない見識・行動

カン・サンジュン 1950年、熊本県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。国際基督教大学准教授、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授、聖学院大学学長などを経て、現在は、東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長・鎮西学院学院長・鎮西学院大学学長。専攻は政治学、政治思想史。ミリオンセラーになった『悩む力』をはじめ、『心の力』『マックス・ウェーバーと近代』『在日』『オリエンタリズムの彼方へ』『朝鮮半島と日本の未来』など著書多数。小説作品に『母――オモニ』『心』がある。近著は『それでも生きていく――不安社会を読み解く知のことば』(集英社)。

ご感想をお寄せください。

kansou@seikyo-np.jp

ファクス 03-5360-9613